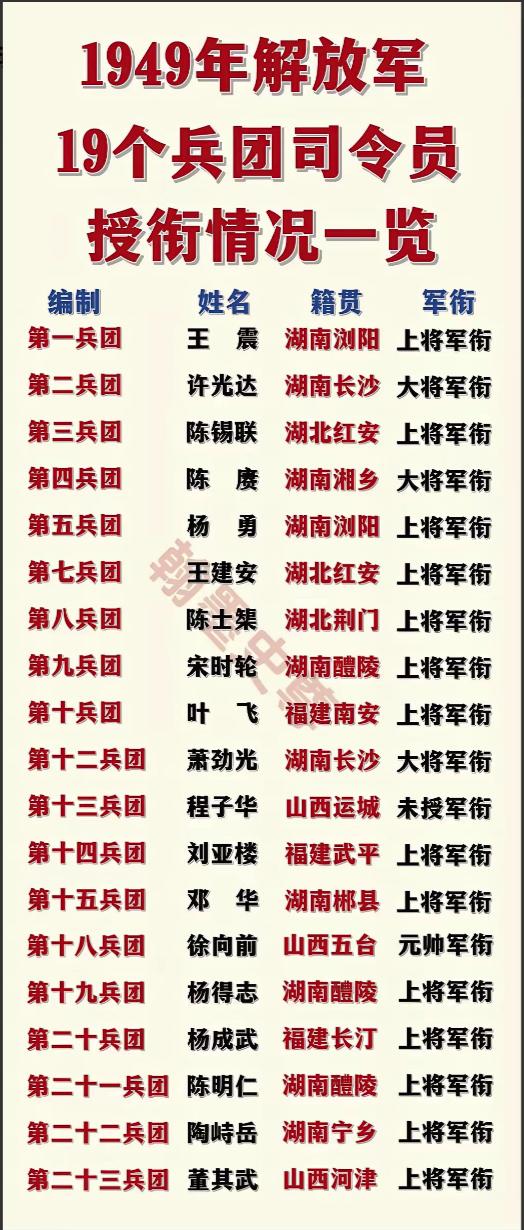

揭秘哪两个兵团,历经沧桑,下辖三个军依然完整保留 [1952年春,沈阳军区干部学习班]“咱们三九军的番号,怎么到现在还没动过?”年轻排长压低嗓音问。老班长轻轻敲了敲桌面:“别小看这几个数字,背后站着两个兵团的整段历史。”一句随口的疑问,将话题拉回到那场波澜壮阔的整编浪潮。 1949年前后,野战军番号浩如烟海。五大野战军整合后,一共出现十九个兵团,层级清晰,编制庞大。胜利到来,枪炮声渐息,国家把视线从数量转向质量。1950年全军重排座次,1952年再度压缩编额,紧接着50年代后期三轮裁军,直至1985年百万大裁军,番号如潮水般退去。许多昔日旗帜在礼兵的号角中降下,但有意思的是,偏偏有两个兵团的三个军安然无恙地一路走到今天。 先看第四野战军的第十四兵团。它诞生于1949年2月,解散却已是同年5月,前后不足三个月。这支“短命兵团”却留下了极为长寿的39军、41军、42军。刘亚楼奉命组建14兵团时,把手里最能打的三个劲旅收进麾下;兵团解散后,他本人升任空军司令,兵团部改为空军机关,而那三支劲旅则散落各处——39军归第十三兵团,42军直接归四野前敌,41军南下守桂。短短半年后,朝鲜半岛烽火骤起,39军和42军作为志愿军首批入朝部队,穿越鸭绿江,一路打到清川江。清川江阻击战、龙源里穿插、横城反击……这两个番号在联合国军的战报里反复出现。彭德怀在批示里写道:“三九、四二,两面俱利,可放心敢用。”至于留在广西的41军,虽未踏上朝鲜土地,却在边境斗争、剿匪与之后的南海防御中积累硬账。1997年香港回归,它抽组精干力量编入驻港部队,将固守之责延续到新区。 再把镜头切到第二野战军的第四兵团。成立时间稍早,1948年10月挂牌,陈赓任司令员。兵团一路从中原杀到华南,进云南、逼西藏,交战对象跨度极大。到1950年6月,全国解放基本完成,第四兵团却没有解散,而是整体编入西南军区。它旗下的13军、14军、15军随后分工明确:13军、14军驻扎滇南、黔西,山岭密布,河谷众多,经年累月在热带丛林里巡弋,逐渐练出闻名军内的“山中猛虎”“丛林之虎”。15军则在1951年春天横跨鸭绿江,激战上甘岭。那场43天的争夺战令15军扬名海外,火线嘉奖铺满指挥所墙壁。1955年第一批授衔,15军官兵星光熠熠;到1961年,中央军委干脆把这支部队整体改编为空降军,成为我军战略快速机动的核心拳头。此后几十年,13军、14军依旧守着云贵高原,在对越自卫反击作战和边境轮战中屡出奇兵,打得“山地专家”的名声愈发响亮。 很多人奇怪,为何别的兵团旗下部队不是被整合、就是被撤销,唯独这两家能全员到齐。原因并不神秘。第一,作战经历硬。39军在辽宁阵地正面击溃首支美军,42军在横城完成三面合围,15军在上甘岭守出一个战略拐点,这些都是“教科书级”战例。第二,专业领域稀缺。丛林、山地、空降,都是当时全军短板。把经验化作番号,等于把传统一并保留。第三,编制结构适配。39军、42军主力步兵师在朝鲜战后被补充完备,现代化底子好;13军、14军师属山地炮兵、侦察分队成建制健全,改动反而不经济。以上三条,让他们在多轮瘦身中一次次躲过“红线”。 值得一提的是,1955年颁授军旗那天,39军、42军、13军、14军、15军五面大旗在天安门前依次飘扬,场面颇有戏剧色彩——当时的14兵团和4兵团早就不存在,却在典礼上“以儿孙之名”重回公众视野。不少退伍老兵站在人群里,望着曾经的番号从眼前缓缓驶过,鼻头发酸却一句话没说。 时间快进到80年代。百万大裁军的命令一下,军委办公厅统计名单,删到最后,看似无法动摇的39军、42军仍在榜单之外;13军、14军因为地理和任务特殊,也没出现在删除列;而15军已摇身一变成为空降军,以战略储备部队的身份名正言顺。1997年之后的新一轮体制改革,这几支老部队虽然改编为集团军、合成军,各自番号却依旧保留。有人调侃:“它们好像有护身符,年年点名,年年在。” 若把两大兵团的番号谱系摊开,你会发现另一层意味。39、42对外作战经验丰富,13、14专精高原密林,15军掌握空降突击,这恰好覆盖了常规地面、山地丛林、机降突袭三大作战环境。保留下来的不是简单的名字,而是一整套可随时投入实战的样板。 转眼已是新世纪。各大军演里,依旧能在战场示意图上看到这些数字:某集团军前身39军,某空降兵旅源自15军。硝烟散去,代号仍在,旗帜仍在。老班长说得轻描淡写:“番号是根。”一句话里藏着七十余年的传承,也点出这段历史最质朴的答案——能留下来,靠的始终是打得赢。