1996年,张凯丽听闻婆婆要来住,大手一挥,想着单独给婆婆买个房,谁知,丈夫却坚持拒绝,直言想让母亲住在家里......

1995年,深圳某大排档。

油烟缭绕中,张凯丽刚坐下,邻桌食客便认出她:

“看!刘慧芳!”

呼喊声此起彼伏。

角落里,一位戴眼镜的男子没凑热闹,而是向老板要来纸笔。

片刻后,一张写着清秀诗句的纸条递到张凯丽面前。

递纸条的人叫张建全,一个默默无闻的作家。

这个别致的开场,像一颗石子投入张凯丽的心湖。

彼时,她刚因《渴望》红遍全国,是金鹰奖得主,事业如日中天。

没人想到,这次相遇会让她的人生急转弯。

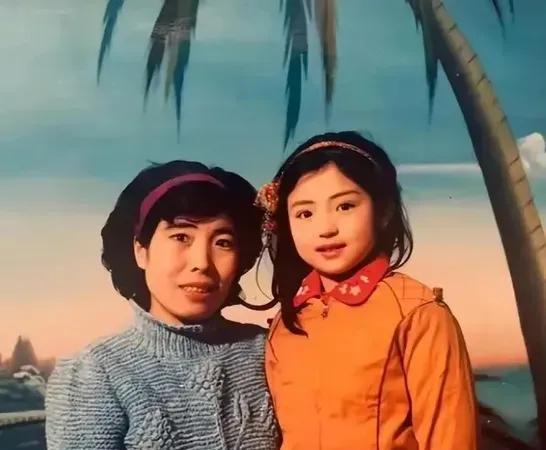

张凯丽骨子里是地道的东北姑娘,1962年生于长春。

少女时代,冰场是她最爱的舞台。

穿着冰刀在结冰的湖面飞驰,风声在耳边呼啸,是她最畅快的记忆。

父母送她进体校,师从名将崔顺子,她一度是叶乔波的队长。

训练场上的汗水浸透运动服,队友累瘫在地时,她还能亮开嗓子唱段东北二人转。

后因身高限制下盘不稳,她洒脱告别冰场,哼着歌参军入伍。

部队里,她爱说爱笑的性子被安排到军事博物馆当解说员。

嘴皮子越练越溜,也种下了表演的种子。

1981年,她考入吉林艺术学院,正式踏上演员路。

毕业后进入煤矿文工团,跑龙套的日子枯燥漫长。

1987年首登银幕拍《八女投江》,反响平平。

直到1990年《渴望》开拍,十个月潮湿阴冷的摄影棚,张凯丽几乎场场不落。

她常累得扶着腰抱怨导演“没人性”。

牢骚发完又立刻投入拍摄,将“刘慧芳”的坚韧与悲情刻入观众心底。

剧集播出,万人空巷。

“举国皆哀刘慧芳”的顺口溜传遍街头巷尾。

荣誉加身,烦恼也随之而来。

人们只认她是“刘慧芳”,甚至有人抱着孩子上门求收养。

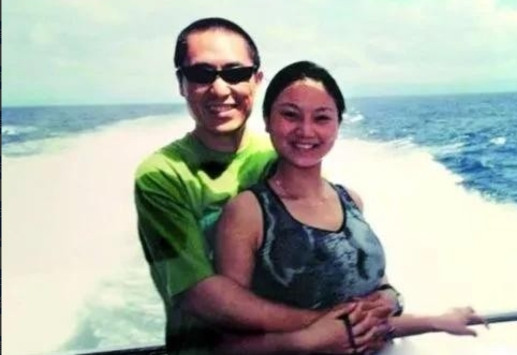

与张建全的交往像一阵清风。

他不懂追星,却懂她的心。

爬山途中,他忽然下车,回来时变魔术般掏出一双合脚的平底鞋,蹲下为她换上。

这个细节击中了张凯丽。

当剧组返京时,她做出惊人之举。

决定留下来。

经纪人气得跳脚,朋友说她“恋爱脑”。

她却觉得值得。

其实,她曾希望张建全随她去北京,但他的人脉根基在深圳。

为支持他创业,她选择了留下。

1996年,两人在深圳成婚。

光环褪去,现实骨感。

远离影视中心,她接不到好角色。

丈夫创业初期,经济拮据。

她默默拿出积蓄支持。

女儿张可盈出生,她彻底息影,专心相夫教子。

但闲不住的她很快感到失落。

中央实验话剧院抛来橄榄枝时,丈夫和婆婆全力支持。

她带着幼女北上,租房子、找幼儿园,刚安顿好,母亲确诊尿毒症的消息传来。

她将母亲接京治疗,每天医院、幼儿园、单位连轴转。

刚喘口气,深圳婆婆又因膝盖骨刺需手术。

她咬牙把婆婆也接来,与母亲同住一院。

照顾两位老人成了新难题。

南方婆婆吃不惯北方的咸,北方母亲嫌南方的菜淡。

饭桌上常为“今儿菜太甜”或“没滋没味”起争执。

一天清晨,敲门声吵醒疲惫的她。

开门瞬间,怒气化成了泪。

丈夫拖着行李箱站在门口。

他悄悄转移生意到北京,只为替她分担。

张建全巧妙周旋,三言两语哄得两位老人握手言和。

母亲病愈返乡,婆婆被她强留北京,一住23年,婆媳亲如姐妹。

家庭安稳后,年近四十的张凯丽放平心态。

她深耕话剧舞台,2001年凭精湛演技摘得戏剧梅花奖。

2011年,《裸婚时代》让她意外翻红,斩获最佳女配角。

此后,《人民的名义》中的吴惠芬、《人世间》的曲秀贞,让她成功转型“国民妈妈”。

女儿张可盈继承了她的美貌与独立,手握四大名校录取书,偏选香港读书证明自己,还拿了八万奖学金。

如今也踏入演艺圈。

唯一“烦恼”是女儿从不喊“妈妈”,只亲昵唤“咪”。

她曾试图纠正,女儿不改,她也便由着,倒成了母女间独特的密码。

回望半生,张凯丽用她的选择证明,精明有时是懂得在关键处押上真心。

主要信源:(澎湃新闻——第一代“国民媳妇”,与富豪丈夫一见钟情,曾被婆婆嫌弃不像“刘慧芳”,如今59岁仍是顶流)