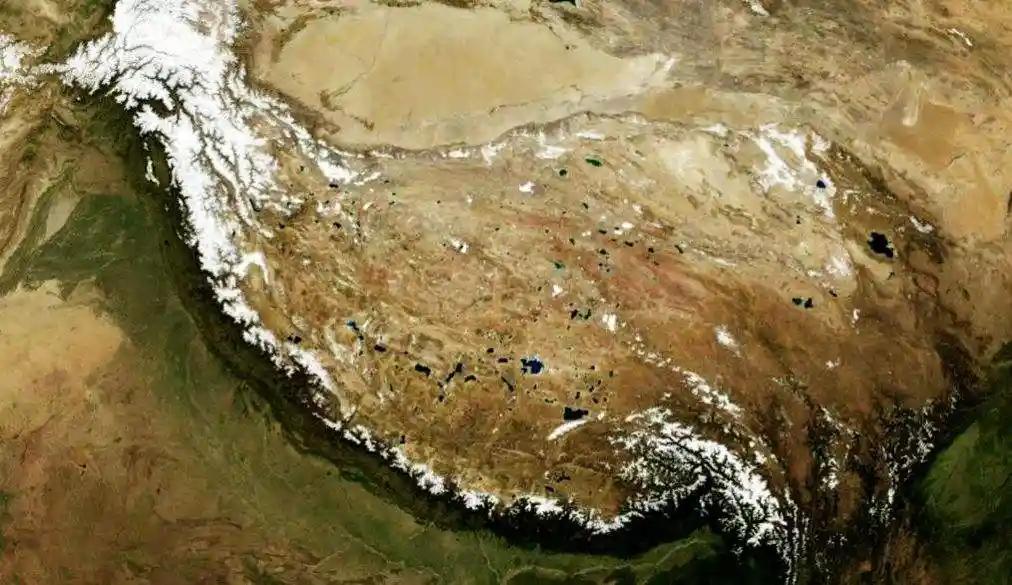

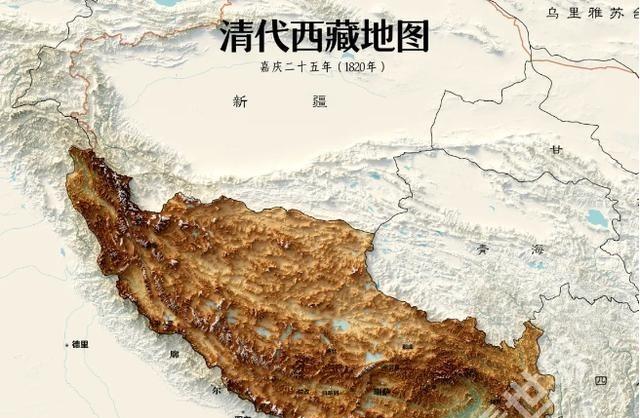

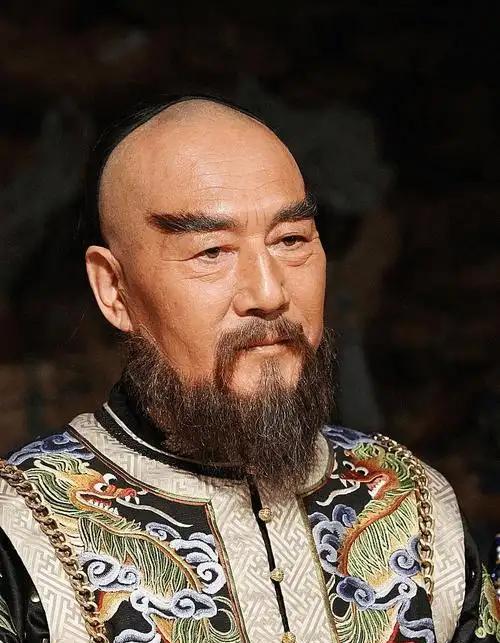

西藏的问题,唐朝整不明白,元朝整不明白,明朝也整不明白,但是硬是让清朝给整明白了,说白了,起到最关键作用的不是打仗的士兵,反而是六十多岁的康熙,给整场战争定了调子。 1720年,六十四岁的康熙皇帝看着西陲舆图,深思许久。 案头的奏报表明了如今西藏的状况! 准噶尔铁骑践踏拉萨,和硕特部拉藏汗喋血布达拉宫,大策凌敦多布屠刀下的雪域高原,血流成河。 西藏,这片被视为“西南屏障”的佛国净土,正滑向失控的深渊。 消息传至京城,朝堂哗然。 有大臣以“藏地苦寒,得不偿失”为由,主张弃守。 而康熙却不认同:“西藏若失,川、滇、青马上就是下一个目标!准噶尔攻占此地,则如利刃悬于华夏项背,内陆还会有安宁之日?!” 这位历经三藩之乱、收复台湾、三征噶尔丹的雄主,深知西藏绝非可有可无的边陲,而是牵一发而动全身的战略要冲。 最终,他下旨由抚远大将军胤禵坐镇西宁、统帅七万大军分三路合围西藏。 这道诏令,不仅关乎一场军事征伐,更承载着康熙为帝国彻底解决西藏痼疾、奠定百年治理基石的宏图远略。 它宣告了清廷对西藏主权前所未有的坚定立场,也拉开了终结雪域高原数百年动荡、将其真正纳入中央政权有效管辖的历史序幕。 康熙的决断,源于对历史教训的深刻洞察与对现实危机的清醒认知。 自唐蕃和亲、文成公主入藏始,历代中原王朝对西藏的羁縻,或如唐朝的“和亲”怀柔,或如元朝的“宣政院”遥领,或如明朝的“多封众建”广授法王名号。 虽维系着名义上的联系,却始终未能实现稳固、直接、有效的统治。 蒙古势力长期介入西藏事务,地方贵族权力膨胀,宗教领袖影响力巨大,各方势力盘根错节,动辄引发内乱,外敌更屡屡借机渗透。 1717年,准噶尔汗国首领策妄阿拉布坦撕毁与西藏摄政桑结嘉措的密约,悍然派大策凌敦多布率精兵突袭拉萨,杀拉藏汗,屠戮僧俗,企图扶植傀儡,将西藏变为其南下侵扰中原的跳板。 消息传来,康熙震怒。 更令他警醒的是,1718年清廷仓促派出的首次进藏平叛军队,竟在藏北那曲遭准噶尔伏击。 此役惨败,不仅暴露了清军对高原作战的陌生与轻敌,更印证了康熙的忧虑。 他意识到,解决西藏问题,必须有一套长治久安的方略。 因此,1720年的三路大军进藏,目标远不止于驱逐准噶尔,更在于重塑西藏的政治秩序。 康熙的平藏方略,核心在于“军事为表,政治为里,武力开路,制度奠基”。 因此,在军事部署上,他采取了“三路合围,断敌后援”的周密策略。 这一部署,不仅确保了军事行动的胜利,更彰显了清廷维护西藏主权的决心与力量。 然而,康熙的智慧远不止于此。 军事胜利后,他迅速转向政治重建。 废除蒙古汗王, 康熙断然拒绝了青海蒙古王公罗卜藏丹津继承和硕特汗位的请求,仅以二百两白银象征性打发。 此举彻底终结了蒙古势力通过汗王制度间接统治西藏的历史,标志着清廷决心对西藏实行直接管辖。 创设噶伦制度,实现地方分权。 康熙摒弃了明朝“多封众建”的策略,也废除了西藏地方第巴一人独大的旧制。 他亲自挑选并任命康济鼐、阿尔布巴、隆布鼐、扎尔鼐等四位藏族上层人士共同担任“噶伦”,组成地方政府,集体处理西藏日常政务。 同时,确立驻藏大臣,强化中央权威。 清军入藏后,他立即厚赐六世达赖喇嘛白银万两、五世班禅额尔德尼白银五千两,并大规模布施三大寺及各主要寺院。 这笔在当时堪称天文数字的赏赐,不仅缓解了战乱对寺庙的冲击,更以“熬茶礼佛”的虔诚姿态,赢得了僧侣阶层的好感。 五世班禅曾由衷赞叹皇帝“救护黄教”之恩德。 康熙的深谋远虑,不仅在于解决了眼前的准噶尔之患,更在于为西藏的长治久安构建了制度框架。 他通过废除蒙古汗王、设立噶伦共治、初置驻藏大臣、厚待宗教领袖等一系列组合拳,成功地将西藏从蒙古势力的影响下剥离出来,将其纳入中央政权的直接管辖体系,初步确立了“中央监督、地方分权、宗教安抚”的治理模式。 雍正皇帝在平定阿尔布巴之乱后,果断强化了驻藏大臣的职权,并首次在西藏留驻两千川陕绿营兵,使驻军制度化。 乾隆皇帝在1751年颁布《西藏善后章程十三条》,正式确立达赖喇嘛与驻藏大臣共同领导下的噶厦政府体制。 最终,1793年《钦定藏内善后章程二十九条》的颁布,标志着清朝对西藏的治理达到顶峰。 金瓶掣签制度确立,驻藏大臣总揽西藏军政、外交、财政大权,与达赖、班禅地位平等。 清军驻藏常态化、制度化。 这一系列制度的完善与巩固,源头皆可追溯至康熙在1720年平定西藏后所奠定的基石。 从康熙的“定调”到乾隆的“善后”,清朝三代帝王接力,最终在西藏构建起一套以驻藏大臣为核心、融合地方自治与中央监督的成熟治理体系,有效维护了国家统一与边疆稳定近二百年。 主要信源:(观察者网——朱晓明:西方人在西藏问题上的“两个误解”、中国新闻网——西藏 永远不能忘记的历史)