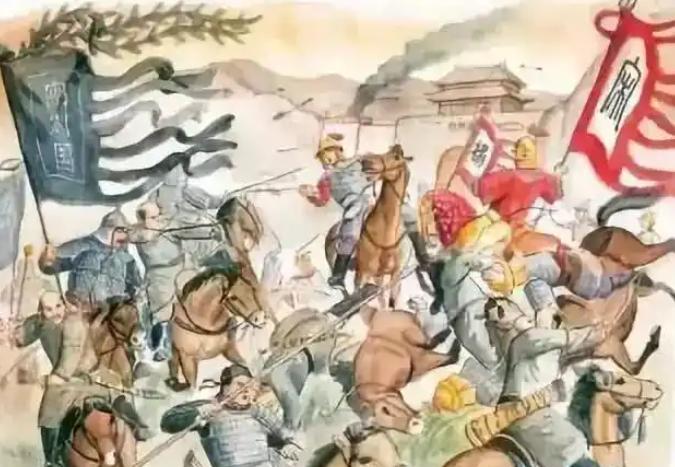

雍熙北伐:看似只差一点就能收复燕云十六州,其实宋太宗没有胜算! 雍熙三年,北宋的赵光义在继位后便着手规划一场针对辽国的军事行动,旨在收复自后晋时期以来一直被辽国占领的燕云十六州。 燕云十六州原为契丹辽国占领的中原重地,重要性不用多说都知道。 这一战役后来被史学界称为“雍熙北伐”,但最终以宋军的惨败告终,且也未能如愿收复失地。 赵光义的动机源于他早年的痛苦回忆。 在七年前的高粱河一役中,宋朝在辽国军队的压倒性优势面前惨败,付出了沉重的代价。 那场战败不仅让赵光义心有愧疚,还使得他意识到,辽国虽然面临皇帝更替,但依然不可小看。 时任辽国皇帝的圣宗虽然刚刚继位,但国内权力却牢牢掌握在军事贵族和太后萧绰手中。 这使得赵光义认为是时候重新发起北伐,借机报复那场惨败。 为了进行北伐,赵光义动员了整整二十万大军,并将其分为三路进攻,试图通过分兵布阵来分散辽军的注意力。 东路军由老将曹彬指挥,主要进攻涿州。 中路军由田重进率领,主要攻向飞狐北。 西路军则由潘美指挥,重点进攻山西、辽朝的寰州、朔州等地。 初期的进展颇为顺利,曹彬的东路军先后攻占了固安南城和涿州,田重进在飞狐北击败辽军。 潘美的西路军则在西陉和山西一带大获全胜,甚至攻克了辽国的重要城市。 宋军的胜利让赵光义一度充满信心,认为胜利的曙光已经到来。 但赵光义忽视了辽军骑兵的强大机动性和辽地的地形优势,特别是河北一带的开阔平原。 这对于辽军骑兵来说,正是施展机动战术的最佳场所。 辽国的太后萧绰敏锐地察觉到了宋军的战略意图,并迅速做出了反应。 太后萧绰决定集中力量,以辽军骑兵的机动性为核心,采取逐一击破宋军的战术。 首先,她指挥耶律休哥率领辽军主力进驻涿州,阻击曹彬的东路军。 同时,辽国的其他力量也开始调动,耶律抹只从幽州出发,萧绰本人与辽圣宗率领数万骑兵前往驼罗口支援,确保辽军的反击一举成功。 辽军的反击战术极为高效。 曹彬的东路军,虽然在初期屡次获胜,但由于辽军机动性强,很快陷入了粮草告急的困境。 曹彬的十万大军被困于涿州,在短短十余天内就耗尽了粮草,不得不撤退至雄州等待补给。 宋太宗得知此消息后,立即下令曹彬暂停进攻,但曹彬手下的将领们因东路部队的进展滞后,纷纷 提出继续推进的要求,甚至指责曹彬的指挥不力。 最终,曹彬在压力下违抗命令,继续带领大军前行,携带了五十天的口粮。 但辽军早已设下埋伏,耶律休哥迅速带领骑兵在岐沟关北部拦截了曹彬的部队。 面对辽军的骑射骚扰,宋军的步兵疲于应对。 尽管曹彬下令将粮车和部分辎重留下进行掩护,但由于断粮的困境,宋军最终体力不支。 经过一整天的战斗后,曹彬下令撤退,并指示留下部分士兵断后。 这一决定直接导致了宋军全线崩溃,大多数士兵被辽军追击部队消灭。 东路军的失败,给整个北伐战役带来了灾难性的影响。 与此同时,西路军的局势也不容乐观。 潘美指挥的西路军在护送百姓内迁的过程中,因监军王侁与主帅潘美的指挥失误,导致杨业陷入了辽军的重围。 雍熙北伐中,杨业已经年近六旬,他的勇猛并未因年龄而减退,但也明白此次任务的艰难与危险。 杨业曾劝说指挥部采取稳扎稳打,伏击敌军的战术,但却遭到监军王侁的讽刺,王侁质疑他是否已经不再具备无敌的勇气,要求他死战到底。 杨业深知此举必定是死局,心中万般无奈,但仍毅然披甲上马,带领最后的骑兵冲入辽军重围,与敌人殊死搏斗。 经过一整天的血战,他的部队已所剩无几,几乎所有人都阵亡。 当他带领仅剩几十人的残余部队退至谷口时,原本约定的伏兵却未能及时支援,杨业最终被辽军俘虏。 在被俘后,杨业拒绝屈服,三日不进食,最终壮烈牺牲。 雍熙北伐最终以宋军的惨败告终,宋军的中路军虽然有所斩获,但已无法改变整体战局。 此次失败使得宋朝对辽国的战略态势发生了根本性的变化,原本雄心勃勃的北伐计划被迫转为防御。 此后的岁月里,宋朝与辽国之间的冲突逐渐减少,直到澶渊之盟的签订,双方才大体进入了和平的局面。 雍熙北伐的失败,不仅暴露了宋朝在战略规划,战术执行和指挥能力方面的不足,也让赵光义的雄心壮志未能实现。 而杨业以身殉国的事迹,深刻诠释了忠勇二字。 他的英勇与忠诚激励了后人,成为了中国历史上无数英雄人物中的佼佼者。

大鱼

以为孤儿寡母好欺负,结果被按在地上捶!