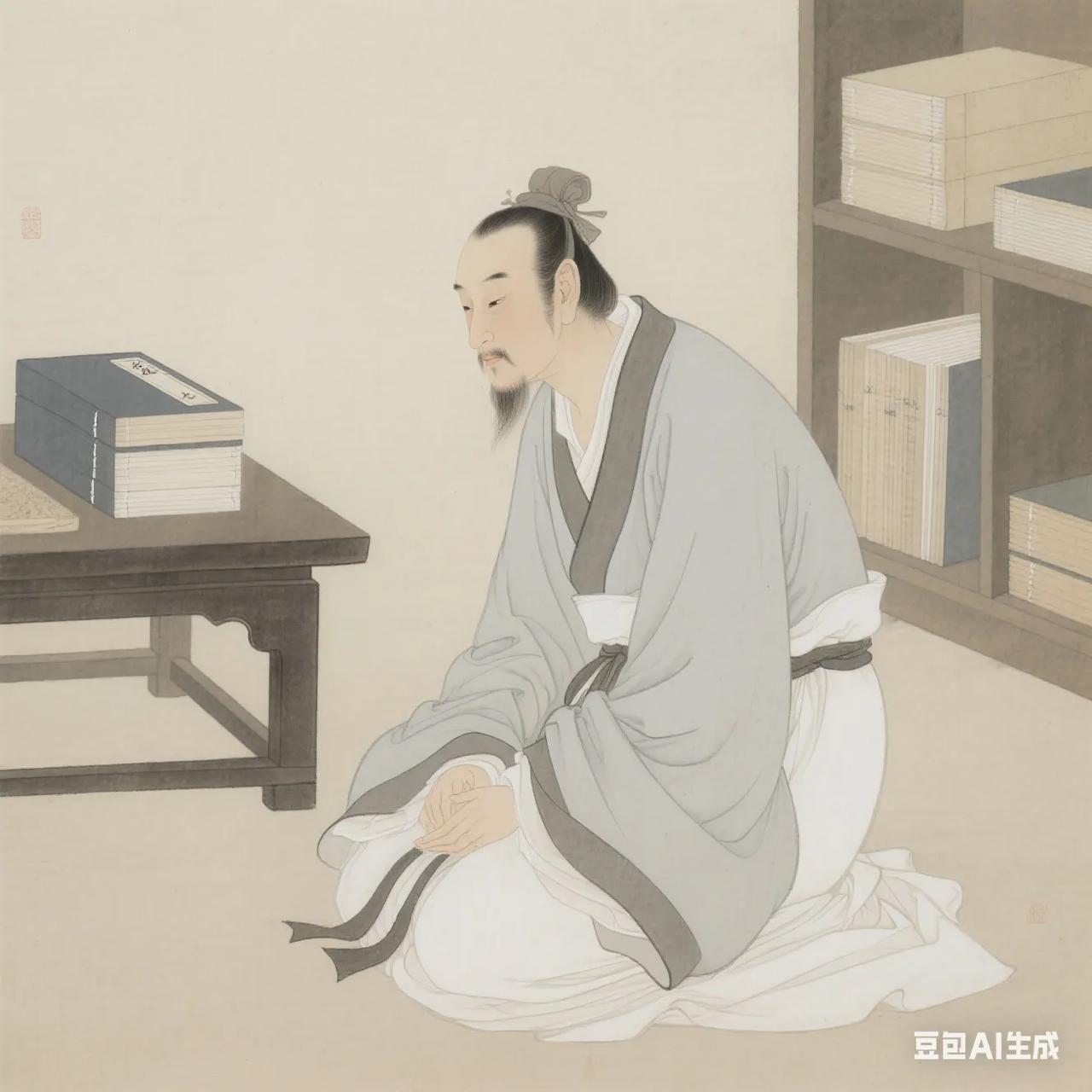

孔夫子日记⑥:那阵吹过舞雩台的风 暮春午后的阳光,透过庭前的槐树,洒下斑驳的光影。几个弟子侍坐身旁,空气里有一种微妙的紧绷,像一张拉满的弓。我知道,他们在等我问那个问题——关于志向。 子路总是第一个。他几乎要从席上跃起,慷慨陈词,说能用三年时间,让一个千乘之国不畏强权,民知向义。我笑了。不是笑他的志向,是笑他那份毫不掩饰的急切,那份“舍我其谁”的鲁莽。这孩子的勇,像未经淬炼的生铁,刚硬却易折。我仿佛看见他未来某日,会因为这份不知回环的刚直而头破血流。心里猛地一揪,却只能报之以一声微哂。 接着是冉求。他谨慎地估量着,一个五六十里见方的小地方,三年可使百姓富足。至于礼乐教化,则需另待君子。他的话稳妥、实在,却像用尺子精心量过,透着一股将自己牢牢框定的“不敢”。他把自己活成了一柄功用明确的器具,却忘了,心之所向,岂有疆界? 公西华最是谦逊,只想做个穿着礼服、赞礼的小相。礼仪周全,姿态无可指摘,可那志向,却也像是被这严整的礼服束缚住了,失却了礼乐本该有的那份活泼泼的生命与温度。 我的心,随着他们的话语,一点点沉下去。这些皆是我杰出的弟子,他们眼中的“道”,为何总与外在的功业、规格、仪文缠绕得如此紧密?莫非这大道,竟真要成了需耗尽气力去攀爬、去执持的沉重负担? 这时,曾点的瑟音渐稀,铿尔一声,余韵袅袅。他放下瑟,起身作答。那姿态,从容得像一阵风。 “莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。” 就在那一刻,仿佛有一阵真实的风,穿堂而过,吹散了满室的沉闷与焦灼。他话音不高,却在我心中掀起了滔天巨浪。我没有看到治国平天下的蓝图,没有听到经世济民的方略,只看到一群鲜活的生命,在天地之间,应和着春天的节拍,沐浴、吹风、歌唱,自在而归。 我喟然叹曰:“吾与点也!” 这一叹,是心中万千块垒,豁然畅通的宣泄。这一“与”,是灵魂深处最深的共鸣。 为何独赞曾点?非因他的境界高人一等,而是他指尖轻点,便触及了那被层层功业与思虑所遮蔽的本源。 子路、冉求、公西华,皆“有所待”。待功业成,待百姓足,待礼仪兴。他们的心,是系于外在结果的弓弦,绷得紧紧。而曾点呢?他“无所待”。他只是融入当下,融入春风,融入歌声。他所描绘的,并非隐士的逃避,而是心体在尘世中获得的最高度的自由与澄明。治国平天下的终极目的为何?不正是为了让每一个生命都能享有这般与天地万物共呼吸、自在欣悦的片刻吗? 他不是在“做”什么,他只是在“是”什么。是那沂水中的一滴清凉,是那舞雩台上的一缕长风,是那归途中的一声咏唱。这“浴”、“风”、“咏”,看似寻常,却是一种与天地节律同频共振的大和谐,是内心良知朗现后,与万物一体的自然流露。这并非否定事功,而是勘破了事功的执念——若心为物役,纵有盖世功业,亦不过是枷锁上的金饰;若心体澄明,即便日常洒扫,亦是天道流行。 课后,子贡追出来问为何哂由而与点。我未深言。有些话,说给未悟者听,徒增争论;唯有同证此心者,方能于那阵春风中,相视一笑。 夜深人静,那句“咏而归”仍在我心头盘旋。 那个春天的下午,曾点早已指出的第三条路:“咏而归”。“咏”,是内心充盈、自然而发的生命欢歌;“归”,是找到内在精神家园的安宁与自在。这不是消极避世,而是最积极的入世——带着一颗澄明快乐的心,去担当,去创造,却不被担当事务本身所吞噬。 那阵吹过舞雩台的风,穿越两千五百年的尘埃,此刻正拂过我的面颊。它无声地询问着每一个忙碌疲惫的灵魂:你,可还记得生命最初的那份欢欣与自在?可还听得见自己内心深处,那首未曾唱出的歌? 答案,不在别处,就在你放下执念、转身归家的那个瞬间。风乎舞雩,咏而归——这或许才是应对一切时代症候的,那枚最古老、也最新鲜的解药。孔夫子轶事 典籍里的孔夫子 孔夫子老家 孔夫子故里 孔夫子说 孔夫子跳舞 曲阜夫子

![思想殖民[无奈吐舌]](http://image.uczzd.cn/9316086751354110616.jpg?id=0)