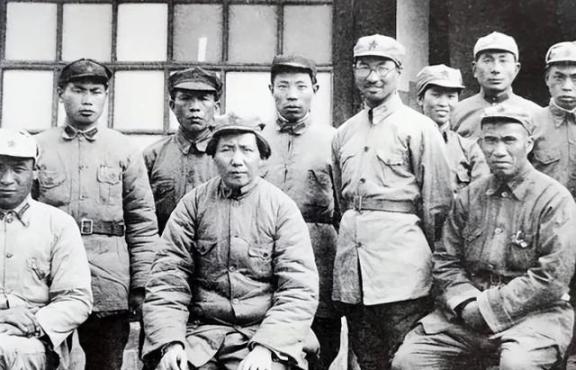

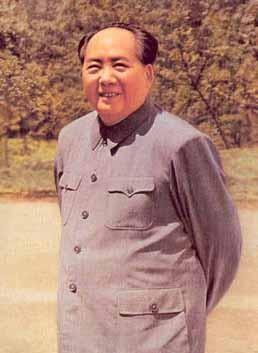

1947年,延安已不安全,毛主席调陈赓来保卫陕甘宁,陈赓却一句话不说,会上不表态,饭桌上耍幽默,他说:“主席,你调我回来,不够英明!” 陕北的窑洞里,国民党大军压境,延安危在旦夕,毛主席下令调回一员大将保卫家园。可这位将领接到命令后,却在会议上闭口不言,饭桌上突然来了一句惊人之语,这话出口,会不会改变整个战局? 1947年春天,陕北形势吃紧。国民党胡宗南带二十多万兵马直扑延安,把边区围得水泄不通。西北野战军兵力只有两万多,差距大得很。中央机关撤出延安,转战陕北窑洞,继续指挥全国革命。风沙大,地形复杂,大家都绷紧神经。中央军委发急电,命令陈赓从晋南带部队回来保卫陕甘宁。陈赓手下两万多人,装备好,刚打了几场胜仗,是支硬骨头队伍。同志们觉得,这回来就能稳住局面。陕甘宁边区是革命根据地,丢不得。胡宗南仗着人多,推进快,但西北野战军用游击战周旋,熟悉地形,拖住敌人。中央领导在转战中研究地图,决定调兵加强防御。陈赓部队在晋南作战,本来离得不远,渡黄河就能到陕北。国民党沿黄河设防,阎锡山部队也掺和进来,形势更复杂。调兵是为了巩固边区,避免敌军深入。同志们盼着陈赓快点到,增强机动力量。胡宗南在延安周边布阵,国民党部队挖战壕,架炮,准备围困。西北野战军分散敌注意力,在山沟设伏,打补给线。中央撤离后,陕甘宁成重点,调陈赓是关键一步。 陕北窑洞开军事会,陈赓来了,坐那儿听同志们谈战况和部署,一句话不说。平时他爱说笑,这次眉头皱着,只听不表。会后,毛主席、周恩来和陈赓一起吃饭,桌上简单菜,几杯酒。边吃边聊晋南仗,陈赓喝了几杯,脸红了,突然对毛主席说:“主席,你调我回来,不够英明!”这话一出,大家愣了。周恩来赶紧劝,陈赓接着解释。他指地图,说彭德怀同志带西北野战军熟悉地形,用运动战拖住胡宗南,能顶住。如果自己带两万人挤陕北,地方小,施展不开。最好南下豫西,那儿是国民党弱点,拿下陕县、灵宝,断陇海铁路,胡宗南后院起火,得分兵回救。还跟刘邓大军挺进大别山配合。刘邓部队进大别山,陈粟部队入鲁西南,这些行动像刀子插敌区,但调回陕北是守势。他建议部队南渡黄河,从潼关到郑州八百里展开,东帮刘邓陈粟,西打胡宗南后方。毛主席先拍桌子,说大胆,你想把中央交给国民党?附近部队调不动,你考虑陕甘宁兵力空虚?陈赓承认是个人看法,会服从。周恩来用眼神缓和。毛主席后来笑,说陈赓自己吓坏了。其实想法跟中央一致,已调整计划。刘邓搅敌,陈赓去豫西空虚处,支持东线,扰胡宗南秦川。陈赓点头,担心中央安全。毛主席说,高风险才有大胜,你们打好,中央就安全。三人继续饭局,定下新方案。陈赓部队集结黄河边,准备南下。八月,陈赓兵团过黄河,进豫西,占陕县灵宝,毁陇海铁路。胡宗南慌了,从陕北抽兵回防。陕北压力减,刘邓陈粟行动展开,三路大军深入敌区。 中央听陈赓意见,没急否决,反复商量。最终定中间方案:陈赓部队先不南下,跟西北野战军打榆林。五月,榆林战役开打,第四纵队配合好,歼敌六千多。打完,陈赓带队南下豫西。这一招管用,陈赓部队现豫西,胡宗南分兵回防。同期,刘伯承邓小平带大军进大别山,陈毅粟裕东线攻势。三路像尖刀,插国民党区心脏。陈赓在豫西打漂亮,不仅解放陕县灵宝,还断陇海铁路,胡宗南部队分割,顾不上陕北。到八月,战局大变,解放军从守转攻。 如果陈赓直接回陕北,两万人挤山区,作用小。南下豫西解延安围,还开新根据地,为淮海战役条件。毛主席后来总结,打仗多听前线指挥员,他们懂实际。这话实在。陈赓那“不英明”,不是抗命,是对形势把握深。他打仗经验多,从北伐到抗日,摸透国民党习惯,知道胡宗南死板,怕抄后路。中央开始反应大,军令如山,前线急,陈赓等于顶着。但毛主席仔细听,商量后改方案。这体现党内民主,集体领导。七十多年前决策,今天还值琢磨。智慧不是死守令,是原则下灵活变。陈赓胆识谋略,给军事课:冒险步,有时是关键。