商朝的嫡长子继承制严苛到了一种让人很难理解的地步。

嫡长子继承制是一种从属于宗法制的继承制度,其本质是以母亲地位的高低决定儿子身份的高低,即子以母贵,在家庭中,正妻的儿子称嫡子,妾室的儿子称庶子。嫡子的继承权是优先于庶子的。

商君帝乙先后册立过两位王后,元王后无子,离世后,妾室补任王后,这位继王后有共有三个孩子,分别是长子启,次子中衍,三子受德,按照后世我们所理解的嫡长子继承制,应当立启为继承人,而且帝乙和继王后都是这样的想法,毕竟这是二人的长子。

但是当时商朝的史官却不赞同,他据理力争,说“启和中衍是王后做大王的妾时所生的,是庶子,而受德是王后继立为后以后所生的,是嫡子,有嫡子自然应当立嫡子”。

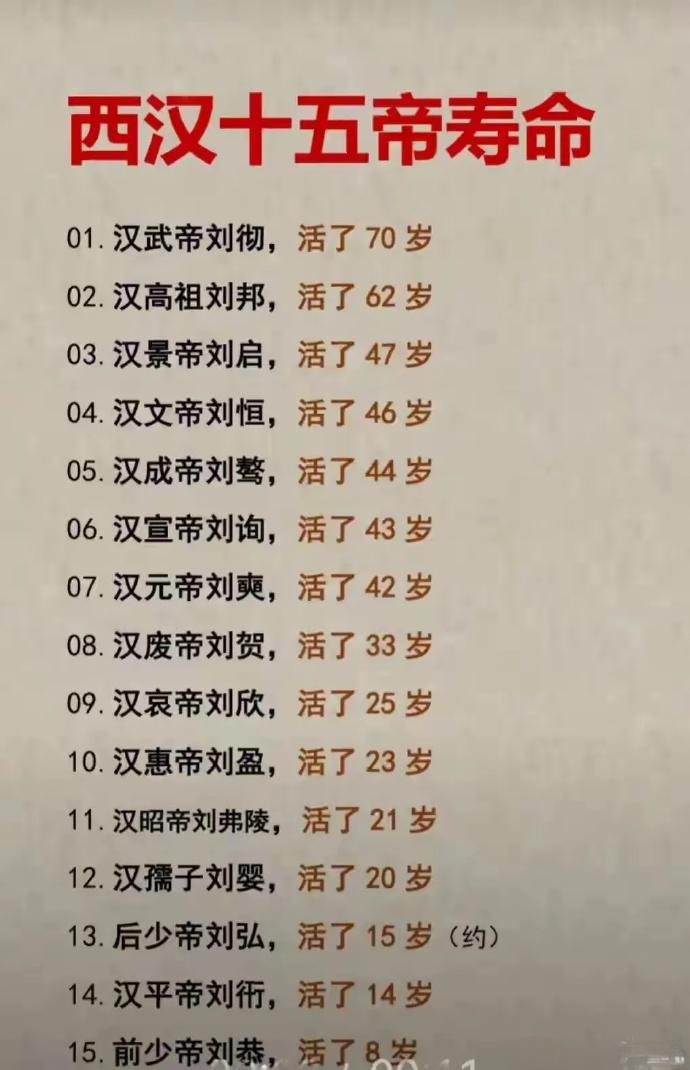

这种想法和后来历朝历代所施行的嫡长子继承制有着观念上的区别。后世一般认为,子随母贵,即使孩子是母亲当妾室时所生,当母亲的地位提升时,他们的地位自然跟着提升,由庶子转为嫡子。比如汉武帝刘彻,作为景帝第十子,他原本没有继承权,正是因为景帝想立他为太子,先封其母王氏为皇后,他的身份自然升为了嫡长子,遂得以继位。

商朝史官的说法足以说明,在商朝施行的嫡长子继承制是极为严苛的,帝乙迫于无奈,也只好册立受德为继承人,受德就是后来的商纣王,启和中衍就是后来宋国的开国君主和次任君主。

因为《吕氏春秋》和《史记》记载不同,此处采用的是前者的说法,《吕氏春秋》编撰较《史记》更早,且史料来源更加丰富,很多史书没有经历焚书之祸,且秦国之祖正是商朝之臣,传承有序。

1573057570

胡说八道,汉景帝元皇后薄皇后有子吗?没子何来的嫡子?没嫡子则所有的庶子站同一起跑线上,立谁不是立?刘彻何来没有继承权?还有法理上继皇后要向元皇后行妾礼,元皇后嫡子>继皇后嫡子,按说元皇后子年龄不是大于继皇后子?参考朱标妾室抬升太子妃的骚操作,继妃子朱允炆年龄大于元妃子朱允適,按法理继承权元妃子朱允適>继妃子朱允炆。然而,最终解释权归朱元璋