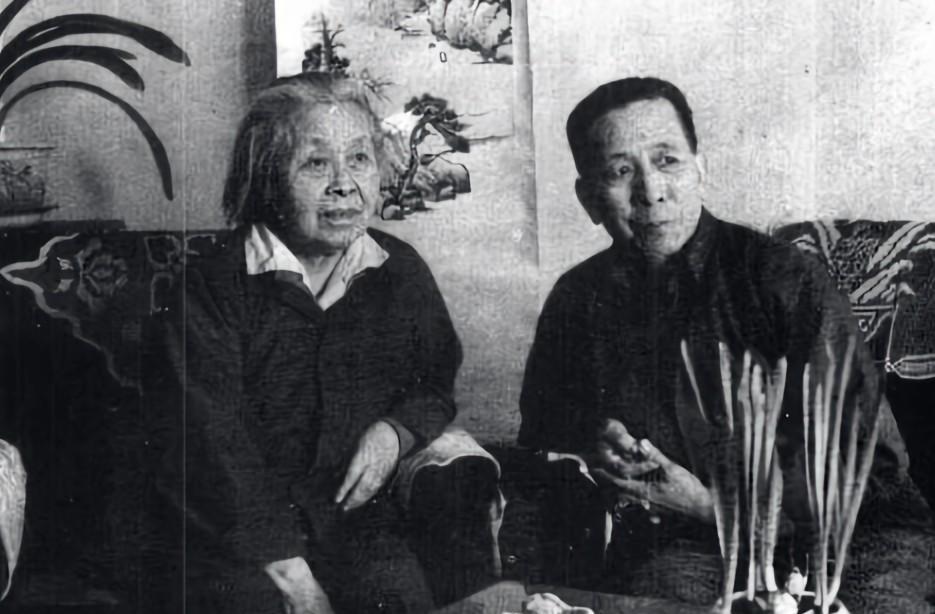

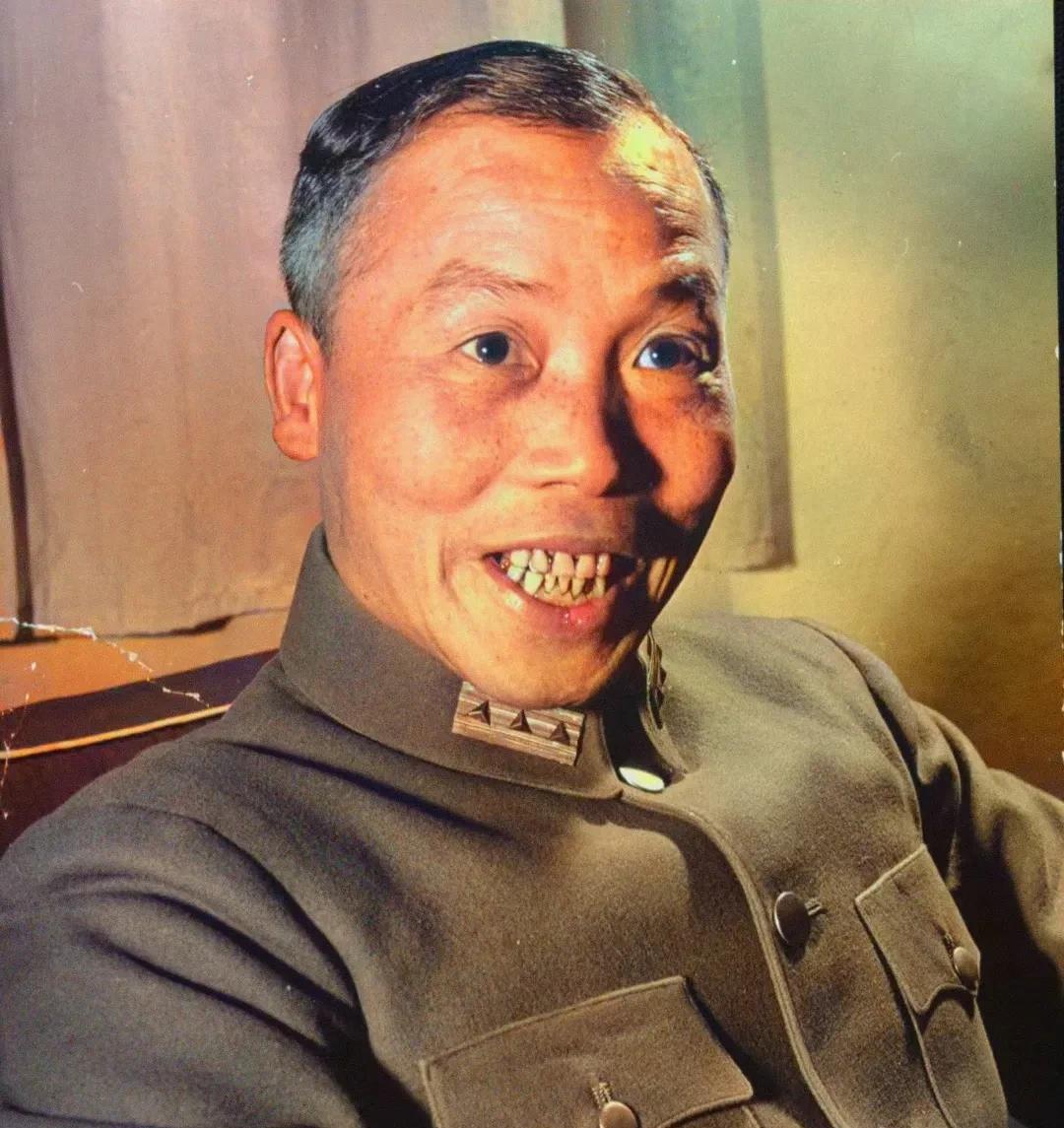

1960年,苏联将所有的驰援的科学家全部撤走,临走前,一位苏联专家悄悄告诉中国核武器研究所工作人员:“其实你们有王就够了,他是核武器研究的关键,即使没有我们...” 这句话里的“王”,在1978年的全国科学大会上,终于以真实姓名坐在了主席台上。王淦昌看着台下年轻的科研人员,眼前突然闪过18年前北京西郊机场的那一幕。 苏联专家登机能前,特意回头朝他的方向望了一眼,眼神里有惋惜,更有某种笃定。 时间回到1934年,德国柏林大学的实验室里,27岁的王淦昌正对着云室照片皱眉。 他发现了一种从未被记录的粒子轨迹,导师迈特纳劝他“再验证半年,就能轰动物理学界”,但国内一封“急需核物理人才”的电报,让他当即收拾行李。 回国轮船的甲板上,他把研究手稿仔细捆好,心里只有一个念头:“中国不能永远没有自己的物理学家。” 新中国成立后,王淦昌在中科院物理所的办公室里,经常彻夜亮着灯。1955年,苏联专家带来第一批核技术资料时,他是少数能直接用俄语交流的中国科学家。 有次讨论原子弹引爆机制,苏联专家坚持“铀块撞击法”,王淦昌却在黑板上画出“内爆式”原理草图:“这样能减少裂变材料浪费,更适合我们的资源现状。” 当时没人想到,这个被暂时搁置的建议,后来成了中国第一颗原子弹的核心设计方案。 1960年苏联专家撤走时,带走了最关键的中子源设计图纸。核武器研究所的会议室里,有人把拳头砸在桌上:“没有图纸,等于从头开始!” 王淦昌却平静地打开笔记本,里面记满了过去五年和苏联专家讨论时的细节——某个公式的修正值、某台仪器的调试参数,甚至包括专家随口提过的“钋-210作为中子源的可能性”。 这些看似零散的记录,后来成了突破的关键。 1961年,王淦昌接到了那个改变人生的任务。领导只说“需要你隐姓埋名,去一个很远的地方”,他没问具体做什么,只回家跟妻子吴月琴说“要出趟长差”。 那天晚上,他把书架上的《核物理导论》包上书皮,写上“农业技术”四个字。第二天清晨,车在门口等他,他回头看了一眼正在晾衣服的妻子,这个眼神,成了吴月琴接下来17年最清晰的记忆。 青海金银滩的基地里,“王京”这个代号取代了王淦昌的名字。他住的土坯房墙上,贴着从旧杂志上剪下的元素周期表。 1963年冬天,粮食供应紧张,他和同事们每天只能喝两顿青稞糊糊,却在雪地里建起了简易实验室。 有次测量钋的放射性强度,仪器突然失灵,王淦昌直接用手捧着样品盒观察,后来被同事强行夺下:“您忘了辐射的危害吗?”他摆摆手:“早一天突破,国家就早一天安全。” 1964年10月16日,罗布泊的爆炸冲击波传来时,王淦昌正在计算氢弹的理论模型。 帐篷外的欢呼声浪涌进来,他却盯着草稿纸上的公式,突然对邓稼先喊:“不对,聚变温度还能再提高100万度!”当天深夜,他在日记里写下:“苏联专家说得对,关键不是图纸,是人。” 1978年,王淦昌终于能回家了。推开院门,吴月琴愣了半晌才认出他——当年出发时黑发浓密的丈夫,如今已是满头白发。 书架上,那本《核物理导论》还在,只是书脊已经磨破。妻子告诉他:“孩子们总问你去哪了,我说你在研究让粮食增产的技术。” 王淦昌拿起书,突然想起在金银滩时,为了记住公式,他把推导过程写在了青稞面袋子的背面。 后来有人问王淦昌,17年隐姓埋名值不值。他指着办公室墙上的中国地图,罗布泊的位置被红笔圈了出来:“当年在德国,我总觉得自己是漂泊的船。 到了金银滩,才知道什么叫扎根。”而那位苏联专家,在1986年的国际会议上见到王淦昌时,紧紧握住他的手:“我就知道,有你在,中国一定能成。” 这句话,其实道破了一个朴素的真理——真正的关键,从来不是外来的援助,而是一个民族骨子里的坚韧与智慧。王淦昌和他那代科学家,用最艰苦的条件证明了这一点,也为后来者铺平了道路。 主要信源:(光明网——他三次与诺贝尔奖擦肩而过,却造出大国重器)