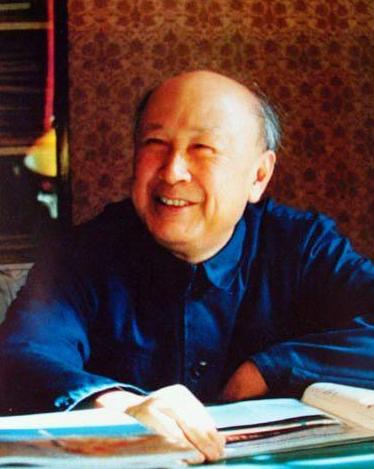

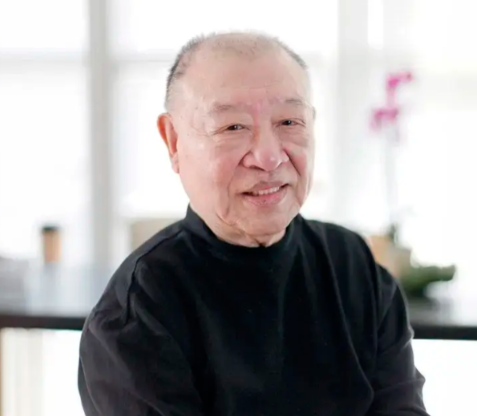

1956年,钱学森参加国宴,可在宴会上竟然找不到自己的座位。就在钱学森尴尬时,毛主席走过来说:“你的名字,是被我划掉的!” 1956年2月1日。当时钱学森刚冲破美国重重阻挠,回国没几个月。那天晚上,毛主席在中南海怀仁堂宴请全国政协委员,钱学森作为新委员,拿着请柬找到了自己的第37桌。可他绕着桌子转了两圈,也没找到自己的名字。正当他一头雾水的时候,工作人员赶紧过来解释,说主席在审看宴会名单时,亲手把他的名字从第37桌,勾到了第1桌。 还没等钱学森从惊讶中回过神来,毛主席就走进来了,用他那浓重的湖南口音热情地招呼:“学森同志,来,坐我这里来!” 主席让他坐哪儿?就坐在自己右边的位置。在中国的传统里,右手边是上宾之位。 一位刚刚归国的科学家,在人民大会堂的国宴上,被国家最高领导人亲自“点名”,从后排“提”到了自己的身边。这已经不是简单的客气了,这是一次极具象征意义的举动。 宴会上,主席还乐呵呵地对钱学森说了一句后来流传甚广的话:“美国人说你抵得上5个师,我看呀,对我们来说,你比5个师的力量大多啦!” 这句话,在当时那个一穷二白,啥都得从零开始的新中国,分量有多重,不言而喻。它不是一句空洞的表扬,而是一份沉甸甸的期许和信任。说白了,就是告诉钱学森,也告诉全世界:我们这个国家,最看重的是什么?是人才,是能为这个国家开天辟地的知识和能力。 1964年,主席过生日,又请了钱学森。席间,主席对他说:“依靠你,使我国的原子弹早日爆炸。” 到了1975年,四届全国人大开会前,年事已高的主席在审阅代表名单时,还特意叮嘱周总理:“你去查查名单里有没有钱学森和侯宝林,如果没有,一定要补上。” 一个科学巨匠,一个相声大师,在主席心里,都是国家的宝贝。 快70年过去了,再回头看这段往事,感触就更深了。为什么?因为当年主席“划掉”一个名字、调整一个座位的举动,所开启的那种对知识和人才的尊重,它的回响,我们今天听得最真切。 现在我们的“天宫”空间站,正稳稳地在地球轨道上运行,咱们的航天员一批批地上去“出差”,太空行走都快成了家常便饭。在月球,在火星,中国的探测器留下了深深的足迹。这些举世瞩目的成就,它们的起点在哪儿?就在钱学森他们那一代人身上,就在那场国宴上,领袖与科学家紧紧相握的手中。 那一个座位,换来的是整个中国航天事业的基石。 当然,我们也不能只看光鲜的一面。历史总是在重复中螺旋上升。钱学森当年面对的是美国的技术封锁和人身阻挠,他想回都回不来。而今天,我们面临的挑战换了种形式,但本质没变。 就说这几年最火的词——“卡脖子”。尤其是在高端芯片领域,人家一纸禁令,就能让我们整个产业链感到寒意。这种感觉,和当年钱学森他们面对的困境何其相似。历史仿佛在提醒我们,那个从1956年就写下的答案——“自力更生”,无论到什么时候,都不过时。 所以,国家现在的战略方向特别清晰。一方面,我们比以往任何时候都更强调基础科学研究,鼓励坐冷板凳,鼓励十年磨一剑。 另一方面,我们也在用最大的诚意和最好的政策,吸引全球的人才。当然,更重要的是培养我们自己的创新土壤。过去,我们盼着钱学森们回来;现在,我们努力让自己成为新的“钱学森”的摇篮。 所以,“钱学森的座位”这件事它其实是一个国家发展战略的“开席宣言”。一个座位,代表了一种态度,这种态度决定了一个国家能走多远。它告诉我们,一个民族想要崛起,最应该把谁请到“主桌”?是那些能用智慧和汗水,为国家未来“画图纸”“打地基”的人。 那张“消失”的名牌,最终变成了一枚枚飞向太空的火箭、一颗颗闪耀星空的卫星。它深刻地告诉我们:一个尊重知识、尊重人才的民族,才配拥有星辰大海的未来。 这段历史,不管过多久,都值得我们反复品味。