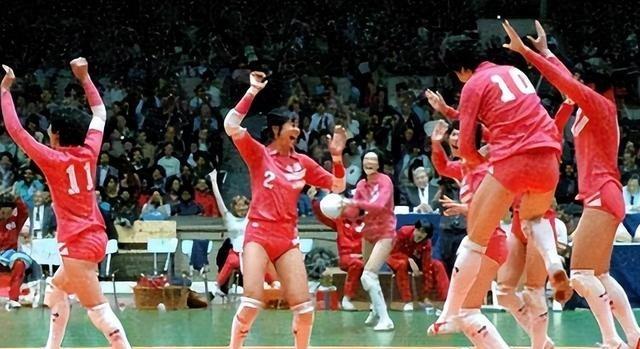

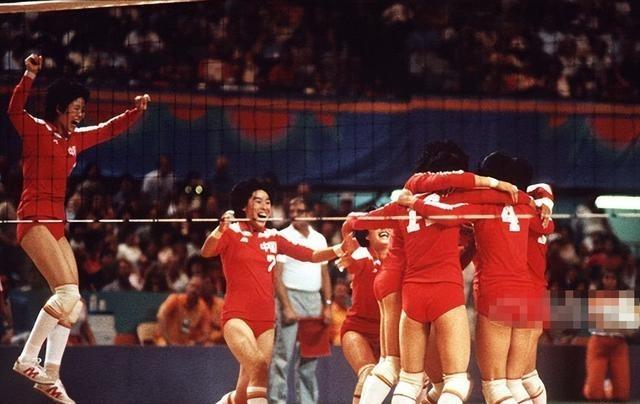

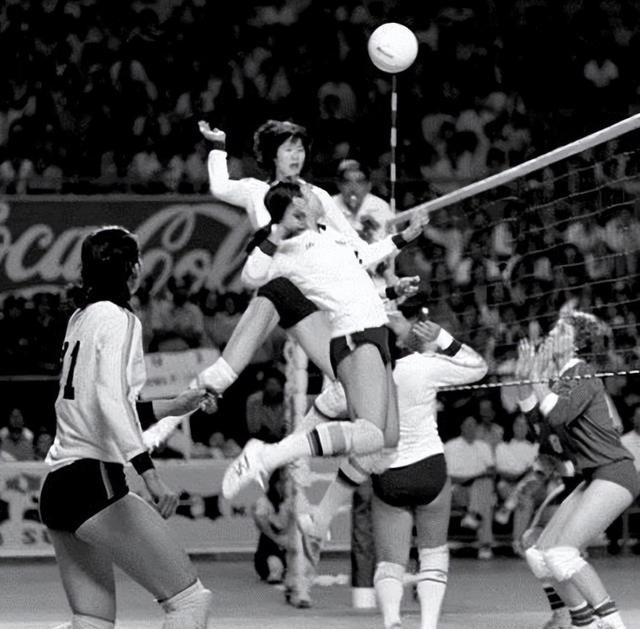

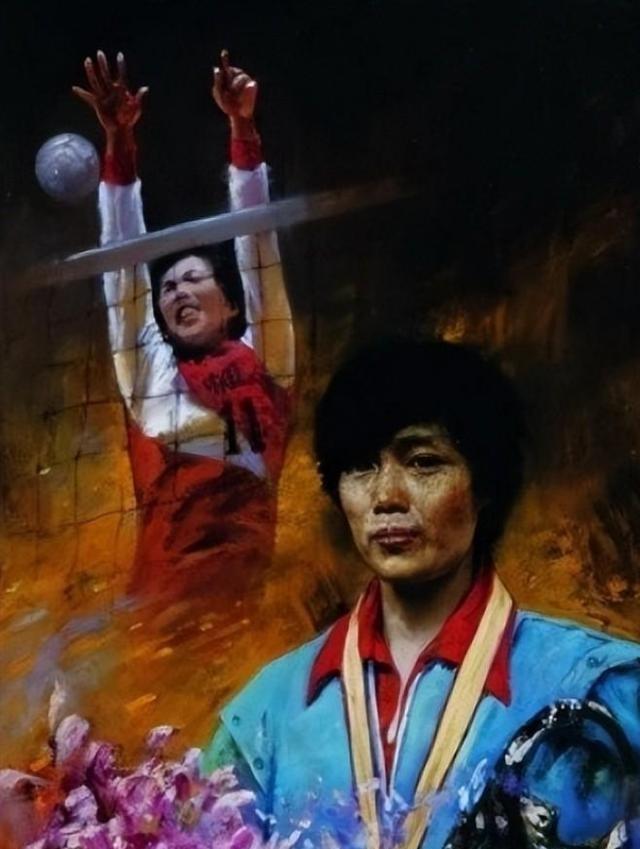

提到老女排在国外的故事,很多人可能会想到一些传奇,比如在德国开中医诊所,传播中华文化。这个故事很美好,但说实话,在1981年那支首次拿到世界冠军的队伍里,还真没有完全对应的。不过,现实里有另一位功勋名将,她的故事虽然没有中医元素,但精彩和深刻程度,有过之而无不及。 她的名字叫周晓兰。 可能年轻点的朋友对她不熟,但问问你爸妈,这在当年可是个家喻户晓的“角儿”。她是谁?她是80年代中国女排“五连冠”时期的绝对主力,是袁伟民教练手里一张关键的牌。她在场上打副攻,最牛的是她的拦网,那叫一个密不透风。当时解说员和球迷送了她一个巨霸气的绰号——“天安门城墙”。你品品,把一个人的防守比作天安门城墙,这是多高的评价! 1981年,日本世界杯,中国女排最后一场对阵东道主日本队。赢了,就是冠军!那场球打得惊心动魄,决胜局中国队一度落后。就是在这种要窒息的压力下,周晓兰的拦网就像一堵墙,一次次把对方的重扣给硬生生“摁”了回去。最后咱们赢了,那是中国三大球(足球、篮球、排球)的第一个世界冠军。整个国家都沸腾了,几代人的记忆里,都少不了那个“女排精神”被点燃的夜晚。 周晓兰就是那支冠军队的核心成员。那时候,她和郎平、孙晋芳、张蓉芳她们,就是全民偶像,跟现在的顶流明星没区别。 按理说,功成名就,前途一片光明。她后来还当上了国家体委的处级干部,这在当时绝对是“铁饭碗”里的“金饭碗”了。可就在所有人都以为她会沿着这条康庄大道走下去的时候,她做了一个让所有人大跌眼镜的决定——辞职,去美国。 这事儿放在今天,大家可能觉得没啥,但在80年代末90年代初,一个体制内的干部,一个全国人民敬仰的英雄,放弃一切去一个陌生的国度,这需要多大的勇气? 很多人不理解,甚至有些闲言碎语。但周晓兰想得很明白,她觉得运动员的生涯结束了,人生的下一篇章应该由自己来写。她不想躺在功劳簿上过一辈子。她说,“我得过世界冠军,但那又能怎么样呢?以后的路,还得我自己走。” 就这样,她和同为排球运动员的丈夫侯晓非,兜里揣着几十美金,登上了去美国的飞机。 到了美国,一切归零。什么“天安门城墙”,什么世界冠军,没人认识你。语言不通,文化不同,她一个快30岁的人,重新开始当学生,在乔治华盛顿大学读书。那段日子有多苦?咱们可以想象一下。一个在训练场上流血流汗都不怕的硬核运动员,天天抱着厚厚的英文书啃,一个单词一个单词地查。 有一次上课,教授讲得快,她根本跟不上,急得满头大汗。下课后她鼓起勇气去问教授,教授很惊讶,说你这都听不懂,来上什么课?这话挺伤人的,但周晓兰没退缩。她就是有那股“女排精神”的劲儿,你越说我不行,我越要证明给你看。她把教授的课全程录下来,回家一遍一遍地听,直到弄懂为止。 她学的还不是什么轻松的专业,是电子工程。一个搞体育的,去学逻辑和计算要求极高的工科,这跨度有多大?但她硬是凭着这股拼劲,把学位拿了下来。 毕业后,她又面临找工作的难题。一个前运动员,还是个外国人,想在美国的科技公司找个工程师的职位,难度可想而知。她投了无数简历,一次次被拒绝,但她没放弃。最后,华盛顿附近一家医疗器械公司给了她一个机会。 从一个普通的工程师干起,周晓兰再次展现了她在球场上的那股钻研劲和责任心。她负责的是心脏搭桥手术中一个关键设备的核心组件。这东西事关人命,一点差错都不能有。同事们都说,周晓兰做事,那叫一个严谨细致,交给她的活,一百个放心。 就这样,她一步一个脚印,从普通工程师做到了部门主管。那个曾经在排球场上筑起“天安门城墙”的英雄,在美国的科技领域,为自己的人生建起了另一道坚固的“城墙”。 聊到这,我总在想,到底什么是“弘扬文化”?非得是开个中餐馆,或者像有些人想象的,去德国开个中医诊所吗? 当然,那些都是很棒的方式。但周晓兰的故事告诉我们,还有另一种方式。她没有刻意去讲中国故事,但她用自己的行动,用一个中国人的勤奋、坚韧和智慧,在异国他乡一个完全不同的领域里,赢得了所有人的尊重。她本身,就成了一个最好的中国故事。当她的美国同事知道她曾经是世界冠军,又看到她在工作上如此出色时,他们对中国人的看法,自然会多一分敬佩。这不就是一种更深刻的文化输出吗? 现在的周晓兰,生活安逸平静。她有两个可爱的女儿,都很有出息。她也一直关注着中国女排,每次大赛,她都会看。去年的巴黎奥运会,女排姑娘们有起有伏,我想,远在美国的周晓兰,看到那些年轻队员在场上拼搏的样子,一定会想起当年的自己。 她那一代人铸就的“女排精神”,核心是什么?不是必须拿冠军,而是在低谷时不放弃,在顺境里不骄傲,是那种“从零开始”的勇气和“死磕到底”的韧劲。这种精神,不仅在球场上需要,在我们每个人的人生里,都同样需要。

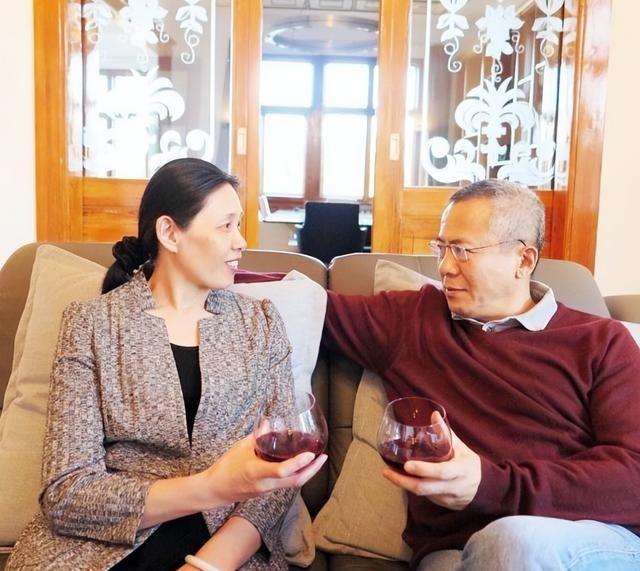

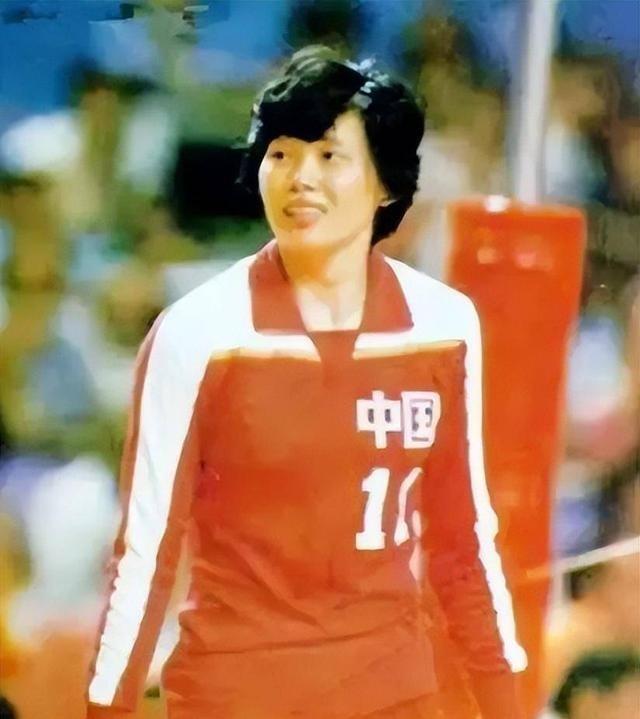

![[笑着哭][笑着哭][笑着哭]新疆男篮我的观赛搭子阿才说球CBA新](http://image.uczzd.cn/3286004449895683579.jpg?id=0)