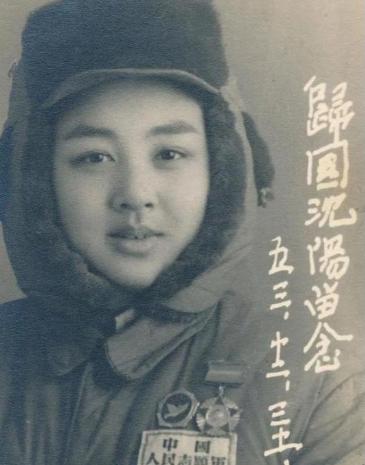

1953年,一名女志愿军战士回国,她在沈阳换乘的间隙,走进了一家照相馆,在这张照片中,她留下了自己年轻而清秀的容颜,那双浓眉大眼,如同清澈的湖水,闪烁着坚定的光芒,她的胸前,挂着两枚奖章,那是她为抗美援朝战争付出的荣誉。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 沈阳档案馆的一角,静静陈列着一张黑白旧照,照片不大,却常常让人驻足,画面中,一位年轻女兵面容清秀,短发整齐,眼神澄澈,军装上的奖章在灯光下闪着微光,她右手虎口处有一道淡淡的疤痕,军装上略显磨损的褶皱,似乎也藏着说不尽的往事,照片右下角印着“沈阳国营东风照相馆”几个字,让这段历史显得格外真实。 这张照片拍摄的时间是1953年春末,那是一个特殊的节点,朝鲜战场的硝烟尚未完全散去,停战协定还在谈判桌上推敲,但回国的步伐已经开始,沈阳作为当时的重要中转站,火车站日夜奔忙,人流中,不乏刚从前线归来的志愿军战士,他们或匆匆赶路,或短暂停留,而那位年轻女兵,就在这样一个时刻,走进了车站附近一家照相馆。 她背着行军包,军帽摘在手中,汗湿的短发被她简单地梳理了一下,摄影师调整相机时,她站在镜头前,神情平静,没有摆出英姿飒爽的姿态,也没有夸张的表情,只是面对镜头露出一丝克制的笑意,她特意叮嘱摄影师洗三份底片,一份寄给家里,一份留给部队,另一份自己保存,这些细节,如今都被记录在档案资料中。 这位女兵名叫唐月瑛,是一名卫生员,她所服务的野战医院设在朝鲜山区,一个冬天能冷到零下三十多度的地方,她在那里工作多年,参与抢救过无数伤员,据档案记载,她曾在一次集中火力打击中,冒着炮火转移伤员,救下三十多人,她的奖章,就是在那次战斗后被颁发的。 她胸前佩戴的奖章中,有一枚来自朝鲜人民军,另一枚是志愿军总部授予的荣誉纪念,奖章本身并不华丽,铜质材质,雕刻着象征和平的图案,可正是这些沉甸甸的小小金属片,见证了她和千千万万战士的青春与奉献。 照片拍下时,距离停战协定签署还有两个多月,唐月瑛是首批轮换回国的人员之一,她回国的途中,火车每经过一个城市,窗外是车水马龙的街道,是穿着棉衣的孩子在街边玩耍,是街头巷尾的叫卖声,这些平凡的画面,却让她一次次想起那些没能归来的战友。 她记得一个伤势极重的小兵被抬进医院时,双腿已经冻伤发黑,但手里仍攥着半块饼干,说是要留给同伴,这样的细节,一辈子都忘不了,尽管战后她回到了地方医院工作,过上平凡日子,但那段经历如影随形地藏在她心底。 唐月瑛回国后,被分配到了家乡的一所县医院,她从不提起自己曾经的经历,身边人只知道她脾气好、手脚麻利,从不迟到,也从不请假,她把奖章和照片一起收在抽屉深处,从未炫耀过什么。 直到上世纪九十年代,她的女儿在整理旧物时意外发现了这张照片,照片背后的钢笔字迹依旧清晰,写着“1953.5.12于沈阳”,女儿通过媒体找到了当年照相馆的摄影师,照片的故事就此被更多人知晓。 这张照片很快被档案馆收藏,并在一次专题展览中展出,许多年轻人站在展台前久久不愿离去,他们看惯了历史课本上的大事件、大人物,却被这张普通面孔深深打动,那不是一种高高在上的英雄形象,而是一位真实存在过的人,一个有故事、有情感、有挣扎的普通战士。 网络上也有人留言说,照片中的眼神让人心头一震,那不是胜利的狂喜,也不是痛苦的流泪,而是一种经历过风雨后依然选择坚守的平静,有人说看着那双眼睛,仿佛能感受到她一路走来的风霜与不屈。 唐月瑛的儿子回忆,母亲晚年喜欢坐在阳台上晒太阳,偶尔会拿出那张照片看上一会儿,他曾无意间听见母亲轻声念叨:“不知他们现在在哪,”那一刻,他才意识到,母亲心里一直有一个无法弥合的空缺。 沈阳档案馆的工作人员表示,照片最动人之处,不是它的清晰度,也不是构图的美感,而是它承载的那段历史与情感,从一张照片出发,历史不再遥远,它就发生在我们身边,曾有人为此付出过青春甚至生命。 信息来源:中国人民革命军事博物馆官网《抗美援朝纪念章考略》