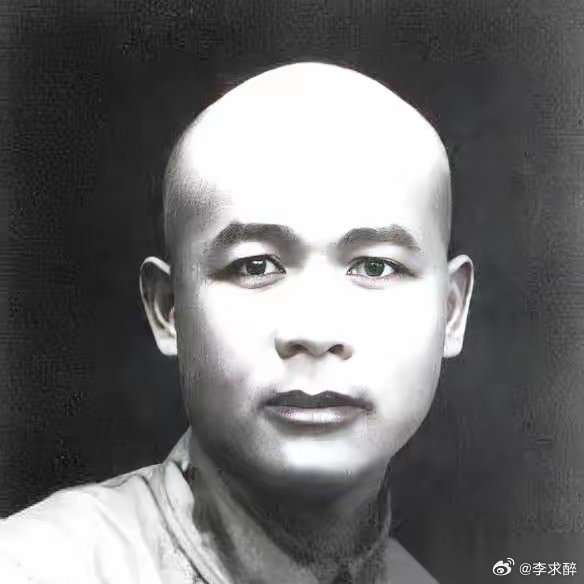

徐海东雪中送炭,毛主席记了30年,后来开会时:海东同志来了吗? 原标题徐海东雪中送炭,毛主席记了30年,后来开会时:海东同志来了吗? “海东同志来了吗?”——1956年9月,中南海怀仁堂召开的中央全会上,毛主席环顾会场,忽然放缓语速抛出这句问话。台下众多身着灰呢军装的代表闻声而动,目光很快落在会场右侧那位高高瘦瘦、刚结束疗养的徐海东身上。老人抿嘴一笑,颔首回应:“来了!”一句短短的对答,却把人们的思绪拉回到二十一年前的陕北。 时间拨回1935年10月。中央红军风餐露宿九千里,终于踏进保安城。枪声暂歇,另一场较量悄然展开——御寒与饥饿。粗布单衣抵不住陕北刀子般的寒风,后勤部长杨至成翻遍账本也只摸出一千元,连棉鞋价码都凑不齐。毛主席一整夜踱步,鞋底磨得嘶嘶作响。“不能让兄弟们栽在冰天雪地里。”他沉吟片刻,提笔写下几行字条:“海东同志,请借二千五百元,解中央红军燃眉之急。” 那时的红十五军团驻扎在三边地区,团长徐海东正忙着整训。纸条送到,他先是怔住,紧接着眉头拧成一股绳。他向后勤处长查国桢要账,“全部账面多少?”“七千。”查国桢掰着指头算,“药品、盐巴、马料都得花钱。”徐海东没多废话,手掌在桌面一拍:“抽五千送中央,立刻!”查国桢张了张嘴,终究只吐出一句“是”,眼圈却红了。老兵都明白,中央红军那条命脉,不能断在冬夜里。 翌日拂晓,徐海东骑着一匹青骡,带着用布袋捆好的现洋直奔保安。见面寒暄没两句,他把袋子往桌上一推:“主席,钱少,先救急。”毛主席伸手按住袋子,又扶住徐海东的胳膊,声音放得很低:“你这是雪里送炭,要紧关头的命钱哪!”站在一旁的彭德怀抱臂而立,难得笑开,“这个财神爷,可得好好记上一笔。” 五千元到底值多少?当时普通棉被十五元一条,这笔钱够给两千多名战士添置过冬棉衣;至于粮食、药品、皮鞋,也能凑出个像样的底子。换句话说,那几袋现洋让长征走到尾声的中央红军活了下来。不得不说,这是一桩看似平常却举足轻重的小事。 历史车轮继续向前。1937年抗战全面爆发,红军改编为八路军。徐海东率晋察冀纵队转战冀中,日夜奔袭,肺病、胃病一起找上门。1939年,他在石家庄郊外吐血晕倒,被紧急抬往延安。毛主席听闻后,批示八个字:“精心养病,天塌不管。”延安中央医院里,徐海东翻来覆去只念一句话:“看来我这条命,是欠中央的。” 到了1955年,我军实行军衔制,十大元帅、大将序列名单上赫然印着“徐海东”三个字,位置仅次于粟裕。授衔仪式前夜,他提笔给中央写信,请求降为上将,理由是“长期养病,未再领兵”。周恩来批阅后把信推到毛主席案头,“这家伙谦虚得过分。”主席笑了笑:“当年他那五千元可没打折,一分不少,这次也不能让他打折。”信件被留中,授衔名单原封不动。 这便到了开头那一幕。1956年九月中央全会,徐海东举着搀扶杖步入会场。主席注意到角落里这位老战友,脱口问出那句叮咛:“海东同志来了吗?”随后凡有重要会议,只要徐海东报到,主席都会下意识确认,“海东同志到没有?”久而久之,成了大家心照不宣的会场“暗号”。 1969年春,党的九大筹备名单里最初漏掉了徐海东。主席翻页时发现空缺,略一沉吟道:“一人向隅,举座不欢。”周总理会意,连夜协调,第二天把徐海东名字补了进去,还安排轮椅通道。开幕那天,会场灯光雪亮,主席上台后第一句话还是那句老问号。徐海东双手撑扶,努力直起腰:“来了,主席,我来了!”霎时掌声雷动,许多代表红了眼圈。人们忽然明白,这三十年的牵挂,其实是对信义和担当的致敬。 若问徐海东自己怎么看,他早年在回忆录里写过一句简短而直率的评注:“共产党员对中央,只有无条件服务,没有价钱可讲。”语气朴素得像一碗陕北小米粥,却格外顶饱。五千块现洋砸出的不是财力,而是互信。试想,长征之后若缺了这层血脉相连,红军该如何迎来陕甘宁的曙光?在那个物资奇缺的冬夜,一袋现洋、几车棉衣比千军万马更管用。 今天再看当年的账册,五千元并不耀眼,可正因为它出现在最需要的当口,才显得分量沉甸甸。战争年代,成败往往取决于一顿干粮、一件棉袄;而决定干粮和棉袄的,是人心。徐海东掏出的,不只是军费,更是团结与信任。毛主席用三十年的惦念,把这种团结与信任镌刻进党史军史里。历经岁月冲刷,这份记忆仍旧棱角分明,提醒后来者:关键时刻伸出的那只手,再普通,也可能托住整个大局。 至此,再听到那句“海东同志来了吗?”,耳边仿佛又响起陕北冬夜的寒风与马蹄脆响,墙角油灯跳了几下,照出两位老战友相视而笑的侧影——情谊未老,初心如初。