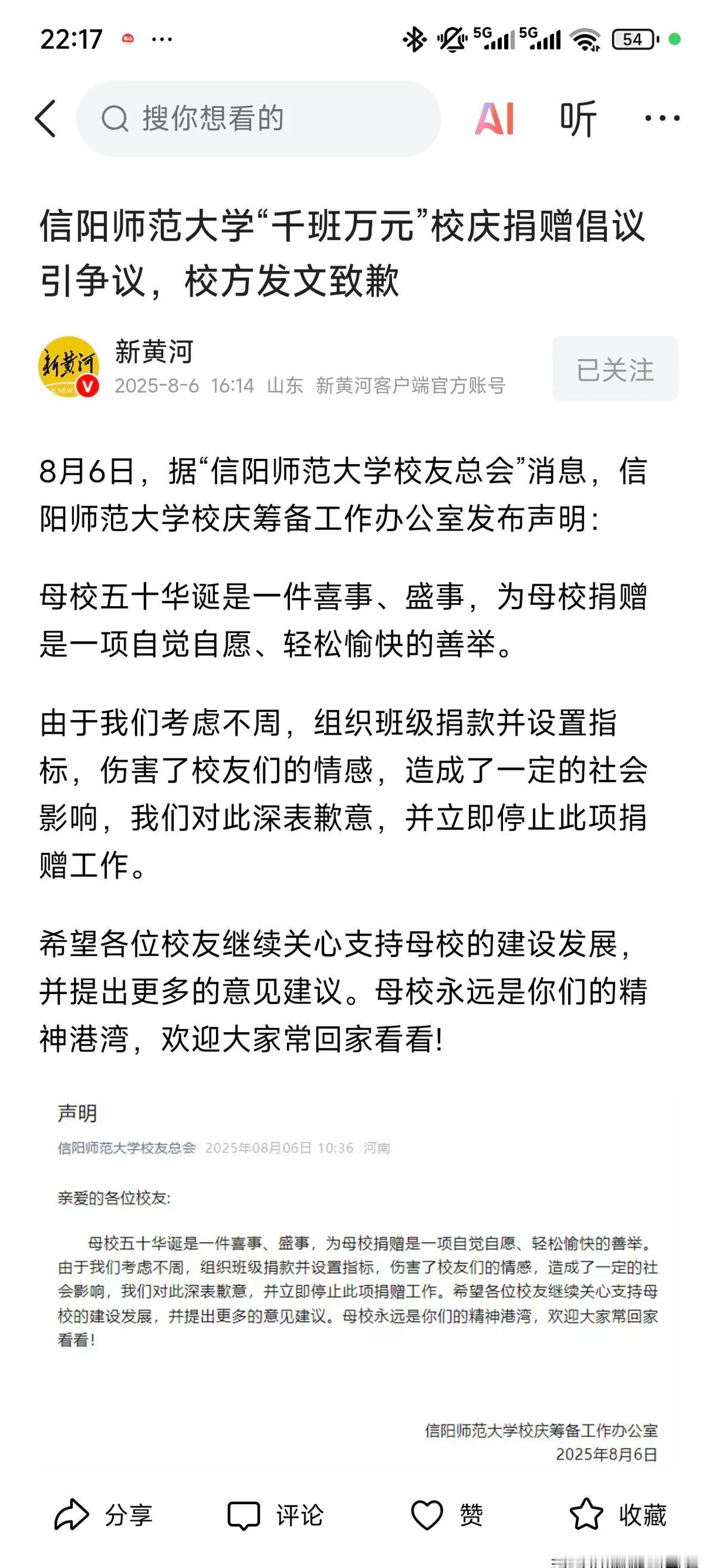

“千班万元”逼捐,你捐还是不捐? 信阳师范大学校庆,一纸倡议把每个班都绑上万元指标。 校友群里瞬间炸锅:有人刚还完房贷,有人孩子奶粉钱紧巴巴。 班长在群里@全体,说“自愿”,却补一句“名单要上报”。 自愿秒变自愿尴尬。 捐了,心疼钱包;不捐,怕被认为不爱母校。 这不是第一次。 某985曾把捐款额做成排行榜,榜首班级被校长当众点名表扬。 榜尾那位同学,毕业十年都没再回校。 钱去哪了? 官网只写“用于教育事业发展”,再无下文。 校友想查账,流程比考研还复杂。 久而久之,热情变凉。 其实,真心想给母校庆生,方式多得很。 有人回校开讲座,把职场干货塞进师弟师妹的脑袋。 有人拉群内推,帮学弟学妹搞定实习。 还有人每年校庆当天,默默去图书馆做一天志愿者。 这些都不花钱,却比转账更暖。 国外不少大学早玩明白了:捐1美元也发电子证书,名字刻在官网滚动墙。 不排名,不比较,只说一句“谢谢回家”。 母校和校友,本该是双向奔赴。 别让数字伤了感情,别让指标代替心意。 校庆不是KPI考核,而是一场久别重逢的拥抱。