1977年,安徽女知青于文娟,返城前夜把自己给了农村小伙:“你对我的好,我无以为报,让我们给过去一个交代吧!”谁知回城不久,她却突然消失不见,一生就此改变。

深秋的皖北农村,金黄的稻田翻涌着丰收的浪花,二十五岁的北京知青于文娟弯着腰挥舞镰刀,汗水顺着苍白的脸颊滑落。

这个自幼体弱的姑娘,在田间劳作时总显得力不从心,突然眼前一黑,整个人栽倒在田埂上。

二十岁的农村青年王胜利扔下农具冲了过来,会计家的儿子平时总爱穿件洗得发白的蓝布衫,此刻顾不得沾满稻芒,背起昏迷的女知青就往赤脚医生家跑。

村医务室里,老中医把着脉直摇头:"这姑娘底子太虚,得吃些红糖鸡蛋补补气血。"

守在床边的王胜利掏出兜里皱巴巴的粮票,转身就往代销点跑。

自从于文娟住进王家闲置的土坯房,这个沉默寡言的小伙子就时常出现在她左右,清晨帮忙挑水,晌午偷偷往她饭盒里塞个煮鸡蛋,傍晚收工后总要在知青宿舍外转悠几圈。

村里人看在眼里,常打趣他们是"知青配本地郎",王胜利总红着脸辩解说这是"革命同志间的互助"。

1978年初春,公社小学缺语文老师,王胜利三番五次找大队书记说情:"文娟姐念过高中,字写得比报纸还端正。"

经公社革委会研究批准,于文娟如愿拿起了教鞭,每天放学后,总能看到她坐在教室门槛上,给晚归的王胜利补习文化课。

夕阳把两个人的影子拉得老长,在黄泥墙上交织成模糊的图案。

返城调令来得猝不及防,那年深秋,于文娟母亲托人从北京捎来口信,说是把国营菜市场的工作岗位留给了女儿。

攥着盖着红戳的调动文件,王胜利蹲在村口老槐树下抽了整宿的旱烟,天蒙蒙亮时,他抹了把脸往公社邮电所跑——那里有全县唯一的长途电话。

离别前夜,两个年轻人在打谷场的草垛后紧紧相拥,于文娟把母亲寄来的的确良衬衫塞进爱人怀里,王胜利颤抖着手将攒了半年的布票粮票塞回她口袋。

月光照亮了姑娘眼角的水光,也照亮了小伙子军绿挎包上"为人民服务"的模糊字迹。

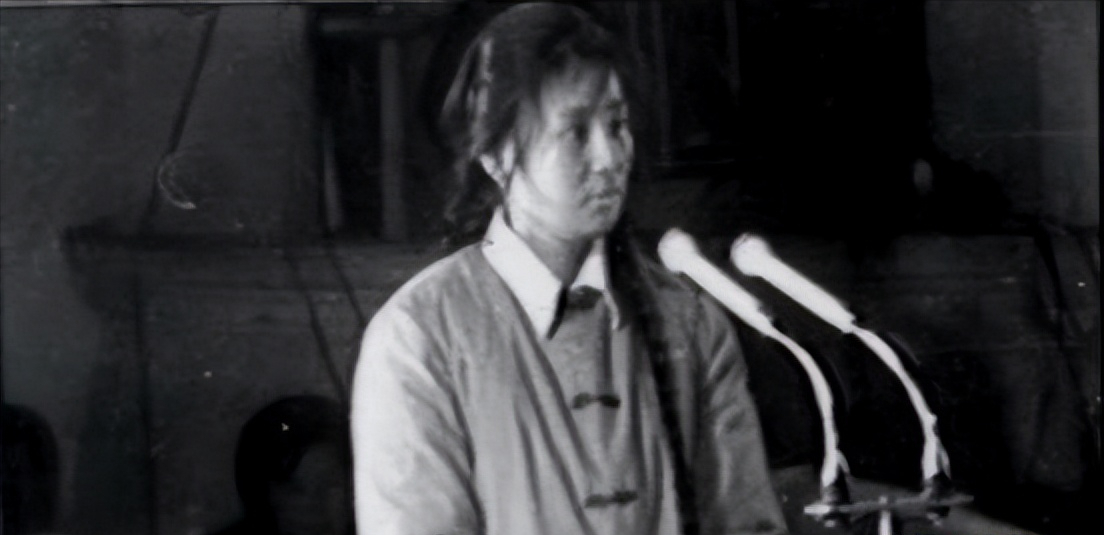

返京后的日子并不平静,三个月后,于文娟在协和医院的走廊里攥着化验单浑身发抖。

那个年代未婚先孕意味着什么,胡同口大妈的唾沫星子能淹死人,母亲气得摔了搪瓷脸盆,父亲把老花镜捏得咔咔响。

可当夜收拾行囊时,老人还是偷偷往包袱里塞了罐麦乳精。

重回皖北那天飘着鹅毛雪,王胜利裹着军大衣在公社汽车站跺着脚,看见熟悉的身影从绿皮车上下来,冲过去就把人裹进怀里。

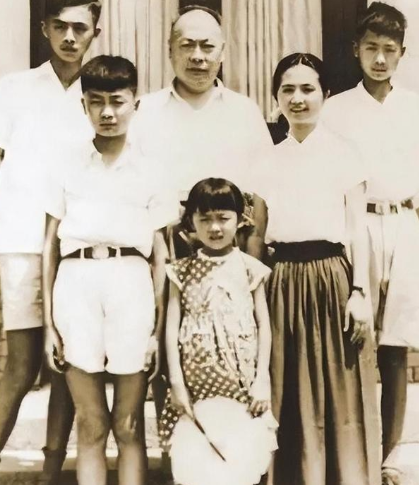

转年开春,村里人喝着喜酒直咂嘴:"瞧瞧人家知青媳妇,生了娃还考上了县中学老师。"原来于文娟月子期间没闲着,硬是啃完了整套高中课本。

日子就像村头的老磨盘,吱吱呀呀转出了新光景,王胜利被推荐到县供销社当会计,小两口带着娃住进了单位分的砖瓦房。

每逢寒暑假,北京来的包裹准时到达,里面除了孩子的花棉袄,总少不了岳母晒的柿饼和果脯。

1992年县教育局档案显示,于文娟带的毕业班语文成绩连续五年全县第一。

王胜利话不多,但布满皱纹的眼角总会弯成月牙,他们身后的老槐树又抽了新芽,年轮里刻着那个特殊年代的爱情传说。