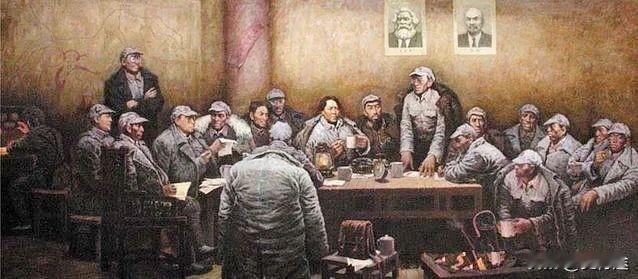

1948年,民国军学泰斗,斯大林口中的“战略家”杨杰,曾向主席提出过一个绝密的大胆构想,先攻打台海,彻底切断蒋介石的退路,然后再一举歼灭蒋介石。 那一年,解放战争打得是天昏地暗。辽沈战役还没开打,但明眼人都看得出来,老蒋那边已经是秋后的蚂蚱,蹦跶不了几天了。就在这个节骨眼上,一份被标注为“4A级绝密”的情报,悄悄地送到了西柏坡,送到了主席的案头。 提出这个建议的人,身份就足够让人惊掉下巴——杨杰,时任国民党政府的战略顾问委员会委员,一个货真价实的国军上将。 这份情报的核心内容,简单粗暴:别先急着跟杜聿明、胡宗南他们在大陆上死磕了,集中精锐力量,调动华东野战军,先去把台湾给拿下来! 把老蒋唯一的退路给抄了,让他变成一只“瓮中之鳖”,然后再回过头来收拾大陆上的残局。

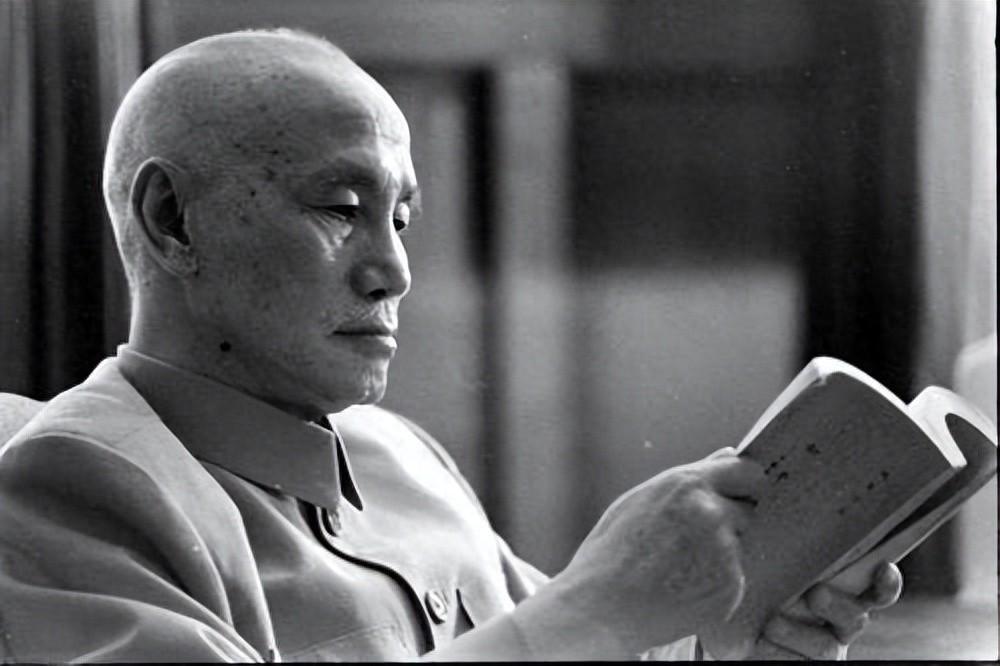

先说说杨杰这个人,那可是民国军事圈里的一个“怪才”。 他跟当时大部分的将领都不一样。别人是靠着黄埔军校的师生关系,或者拉帮结派往上爬,杨杰呢?他是靠着硬核的业务能力,一步步干出来的。 他的军事理论水平有多高?这么说吧,蒋介石的“心头肉”陈诚、胡宗南他们,见了他都得恭恭敬敬地叫一声“老师”。他当陆军大学校长的时候,培养出来的将星,能组成小半个国民党军队的指挥层。就连斯大林,在莫斯科见了他之后,都忍不住赞叹:“杨杰不仅是位军事家,更是一位真正的战略家。” 1948年,杨杰的身份已经非常特殊。他既是国民党的前高官,又是民革的中央执行委员,事实上已经成了我党的统战对象和亲密朋友。所以,他向我方提出这个“先打台湾”的构想,就不是什么“叛变”,而是一个爱国将领在国家命运的十字路口,经过深思熟虑后做出的选择。 杨杰的逻辑是,与其让老蒋舒舒服服地把黄金、人才、军队都转移到台湾,不如直接来个釜底抽薪。 第一,蒋介石将无路可退。 没了台湾这个最后的避风港,国民党残余势力只能在大陆上做困兽之斗,或者流亡海外,根本不可能形成一个有威胁的政治实体。这就能从根子上避免国家分裂的长期局面。 第二,国民党内部会瞬间土崩瓦解。 大陆上的国军将领们一看后路被断,最高领袖都成了光杆司令,那还打个什么劲?投诚、起义会成为主流,整个解放战争的进程将大大缩短,无数人的生命和财产可以被挽救。 这个构想,充满了惊人的想象力和战略远见。 它跳出了当时“一城一地”得失的局限,直接瞄准了战争的终局。 然而,历史没有“如果”。这个石破天惊的计划,最终没有被采纳。 首先,最大的难题是“硬件”不行。 但在1948年,人民解放军还是一支“旱鸭子”部队。别说大规模渡海登陆了,就连像样的军舰都没几艘。组织几万甚至十几万大军跨越台湾海峡,需要成千上万的船只,需要制海权和制空权,更需要周密的后勤保障和专业的两栖作战经验。这些,当时的我军几乎是空白。 后来的金门战役就是个惨痛的教训。我们的登陆部队英勇无畏,但因为对海战规律认识不足,船只被毁,后援不继,最终导致了失利。这还是在近在咫尺的金门,更何况是更宽阔的台湾海峡?主席和中央军委必须考虑到,这一步棋如果走不好,那可是要把华野的精锐给搭进去,风险太大了。 其次,当时的战略重心仍在大陆。 辽沈、淮海、平津三大战役蓄势待发,这是关系到能否彻底消灭国民党主力的决战。在这样的关键时刻,分兵去执行一个充满变数的跨海任务,在军事上是不明智的。必须先解决掉眼前最主要的敌人,先拿下大陆,这才是最稳妥的办法。 1949年9月,就在新中国即将成立的前夜,蒋介石下达了必杀令。特务们冲进了杨杰在香港的寓所,这位一生研究如何保家卫国、奔走呼号以求和平的军事家,最终没有倒在战场上,却惨死在了自己人的暗杀之下。 周恩来总理听闻噩耗,痛心疾首地说:“耿光(杨杰的字)若在,西南解放可少流血。” 这句话,道尽了无尽的惋惜。 杨杰的故事告诉我们,在时代的洪流中,总有一些先知先觉者。他们用超越时代的眼光洞察未来,并试图用自己的力量去扭转乾坤。他们或许会失败,甚至会付出生命的代价,但他们提出的问题,留下的思考,却会长久地在历史的天空中回响。