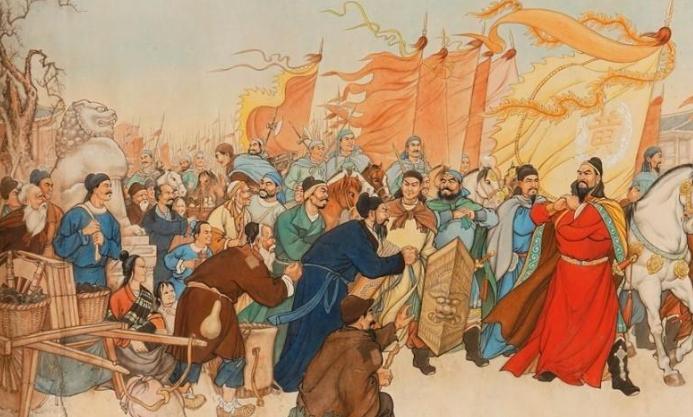

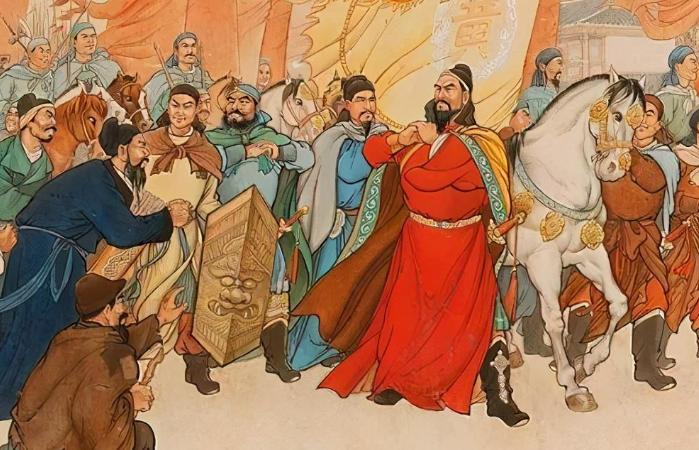

将国家要职沦为游戏赌注:晚唐权力体系到底有多荒唐? 安史之乱烧尽了盛唐的繁华,也彻底搅乱了帝国的权力秩序,中晚唐的皇帝们守着千疮百孔的江山,面对跋扈的藩镇和摇摆的人心,不得不摸索出一套扭曲的生存法则。 其中最荒唐的,莫过于将国家要职变成了权力游戏的赌注 —— 官职的任免不再看才能德行,全凭权术博弈、利益交换,甚至是宦官的一时喜怒。 这场荒唐的开端,源于皇帝对 “自己人” 的极度依赖,安史之乱后,河北、山东等地的藩镇拥兵自重,俨然国中之国,传统的皇族、外戚早已无力制衡。 皇帝能抓住的,只剩下身边的宦官,这些看似无依无靠的家奴,被视为最可靠的 “私人力量”—— 毕竟他们没有家族根基,权势全凭皇权赋予。 唐代宗开了个头,之后的皇帝们便沿着这条路越走越远。宦官不仅逐步掌控了决策、监察大权,更死死攥住了帝国的精锐武装左、右神策军。 到德宗时期,这支禁军规模已达十五万,远超任何一个地方藩镇。更离谱的是,帝国各大军区的将帅,大多出自神策军,而他们能否得到任命,全看是否能贿赂当权宦官。 曾有记载,一个将领想求得节度使职位,需向宦官行贿数十万缗钱,相当于当时一个中等县数年的赋税,没钱?那就只能眼睁睁看着位置被出价更高的人抢走。 地方藩镇的节度使如此,中央的重要官职也一样。宦官们把官职当成了明码标价的商品,谁给的好处多,谁就能拿到印信。 有时候,甚至会出现几个宦官各支持一派,为争夺一个职位在朝堂上互相攻讦,最后靠掷骰子定输赢的闹剧。 德宗的经历更是把这种荒唐推向了极致。他刚即位时,想削弱宦官权力,结果立刻引发泾源兵变,自己狼狈逃出长安,险些丧命。 这场 “试验” 失败后,德宗彻底放弃了挣扎,反而变本加厉地把禁军大权全交给宦官,他似乎认定,哪怕让宦官把官职当筹码,也比被藩镇推翻强。 于是,帝国的权力体系彻底成了一场混乱的赌局。宦官集团内部也并非铁板一块,不同派系为了争夺 “发牌权”,常常互相倾轧。 一个官职今天可能被甲宦官许给张三,明天乙宦官得势,又转手判给李四。官员们今天还是封疆大吏,明天可能就因为站错了宦官队伍,被随便安个罪名贬到蛮荒之地。 更可怕的是,这种 “赌注化” 的官职体系,彻底摧毁了官场的基本规则。 有才能的人若没钱行贿,一辈子只能在底层打转;而那些擅长钻营、舍得花钱的人,哪怕昏庸无能,也能平步青云。 地方节度使为了保住位置,每年都要向中央宦官 “上供”,这笔钱最终转嫁到百姓身上,加剧了民间的疾苦。 中央的尚书、侍郎等要职,同样成了宦官派系斗争的牺牲品,有时候,皇帝想任命一个贤臣,却因为该官员不愿依附宦官,最终只能作罢。 甚至连宰相的任免,宦官都能插手 —— 他们觉得哪个宰相听话,就扶持其上位;若觉得碍事,便罗织罪名使其下台。 这种荒唐的权力运作,让中晚唐的帝国像个摇摇晃晃的赌桌,皇帝看似是庄家,实则更像个被宦官操控的傀儡。 官员们是赌徒,拿着百姓的福祉当赌注;而普通百姓,则成了这场赌局中最无辜的筹码,承受着所有的恶果。 靠着这套体系,唐朝确实又延续了一百五十多年。但这延续的背后,是官职沦为交易品,是人才被埋没,是民心渐失。 当国家要职成了权力游戏的赌注,这个帝国的崩塌,其实早已注定。