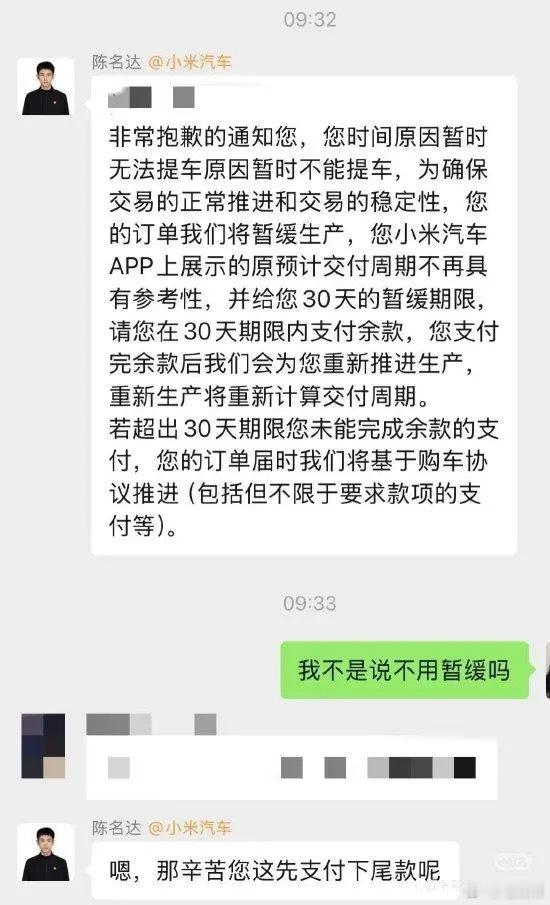

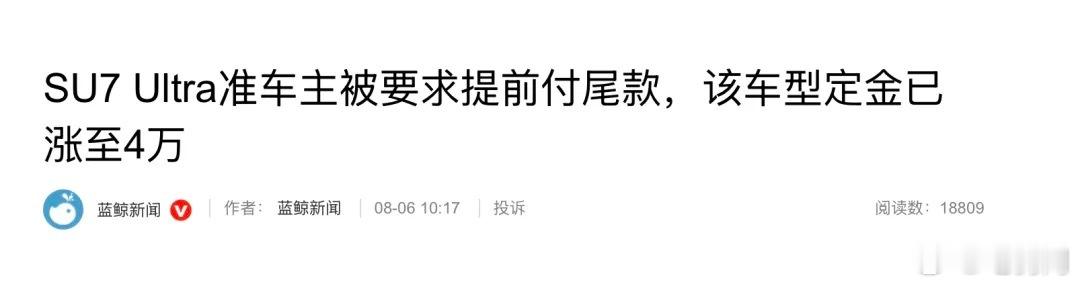

近日,小米SU7 Ultra 准车主被要求提前付尾款事件引发广泛关注。根据蓝鲸新闻等多家媒体报道:有准车主反映,车辆未排产甚至离交付还有数月,便收到7 天内支付尾款的通知,否则订单取消且定金不退,而该车定金已涨至 4 万。

针对此事,小米官方目前并未详细公布说明。

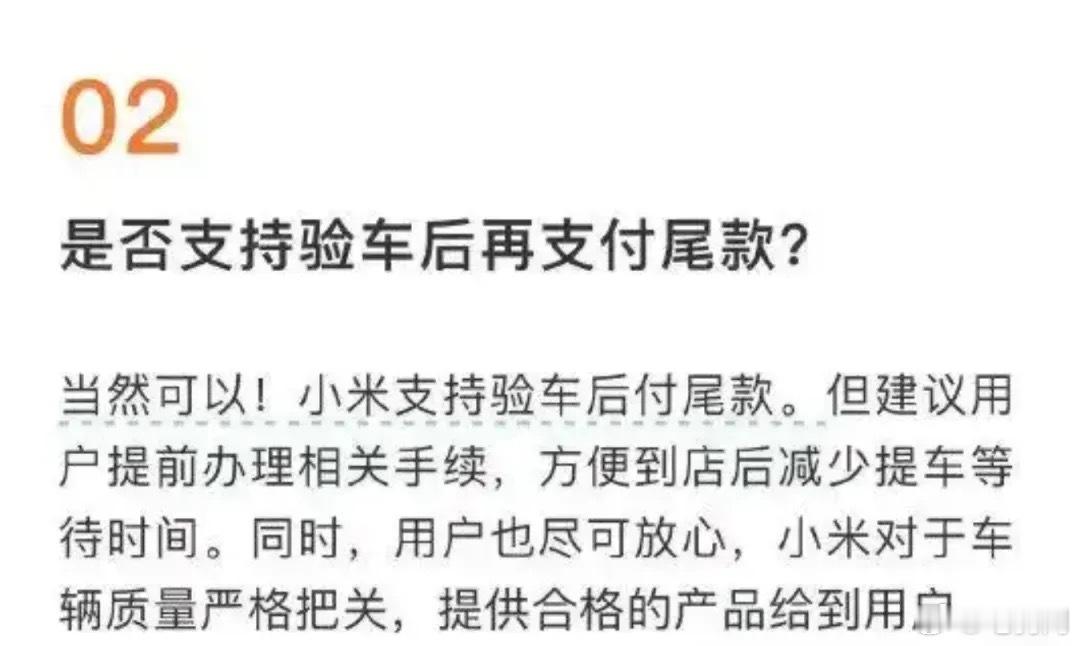

这与小米早期宣传形成鲜明对比。在《小米SU7答网友问》中,官方曾明确表示尾款可分多笔支付,且支持“在交车时支付”。这种合同条款与实际承诺的差异,让消费者感到被误导。

更令人费解的是操作流程的不透明。多位消费者反映,合同中虽写明“交付时付款”,但实际操作中只要专员发出付款通知,7天内不交钱就直接取消资格。

或许,从小米角度看,作为新势力车企,在产能爬坡阶段,提前锁定尾款可缓解资金压力;同时也可能意在筛选真实购车需求,打击此前SU7 Ultra 上市初期黄牛加价炒作、订单虚高的现象。

但是,有律师表示,这一做法显然严重损害了消费者权益。

其一,违背行业惯例。无论是新势力如特斯拉、蔚来,还是传统转型车企如比亚迪、吉利,均以车辆到店或提车时作为大额尾款支付节点,保障消费者验车后再付款,小米的提前支付尾款的做法,无疑是要求将生产风险转嫁消费者。

其二,合法性存疑。有律师指出,未排产即要求全额付款,涉嫌违反“先履行抗辩权”,“未按时支付即违约” 条款或属霸王条款。

其三,引发消费者信任危机。此前小米SU7 Ultra 已因碳纤维机盖虚假宣传等问题引发维权,此次催款事件更是让消费者寒心,有部分准车主表示,宁愿放弃定金也要退订。

小米需要明白,汽车消费是一场信任博弈。小米能有今天,很大一部分就是海量的粉丝和用户群体支持。而现在,小米此举无疑有“再次”背刺用户之嫌。

如果一个品牌反复的背刺车主,那么再强大的品牌光环,也难以掩盖忽视消费者带来的负面影响。