1950年12月24日,志愿军胜利进抵三八线,斯大林看着战报,不敢相信的揉揉眼睛再次确定后,对部下说:立刻送去3000辆汽车。

1950年11月8日,一封来自朝鲜前线的电报传到莫斯科克里姆林宫,电报内容很简单:中国人民志愿军在云山地区歼灭美军第8骑兵团大部,美军第1师被迫后撤,这是朝鲜战争爆发以来美军首次遭受重大损失。

收到电报的斯大林立即召集政治局会议,根据苏联档案记录,斯大林在会上说道:“我们低估了中国同志的能力。”此前苏联对中国军队的评估报告显示,志愿军缺乏重装备,难以与美军正面对抗。

当时的朝鲜战场形势确实严峻,9月15日美军在仁川登陆后,朝鲜人民军损失惨重,到10月初,金日成的部队已经退至鸭绿江附近,控制区域不足朝鲜半岛的10%。

中国志愿军的武器装备主要来自三个方面:解放战争中缴获的美制武器、苏联援助的部分装备,以及日军遗留的武器,这种多国混合装备被称为“万国牌”,后勤保障复杂,但数量庞大。

志愿军第一次战役从10月25日开始,历时半个月。参战部队包括第38、39、40、42军和第50、66军,总兵力约30万人,作战方式采用夜战和近战,有效规避了美军的火力优势。

第二次战役的效果更加显著,11月27日至12月24日,志愿军和朝鲜人民军将“联合国军”从鸭绿江边赶到三八线以南,这次作战中,美军第10军被迫从兴南港撤退,损失装备价值约2亿美元。

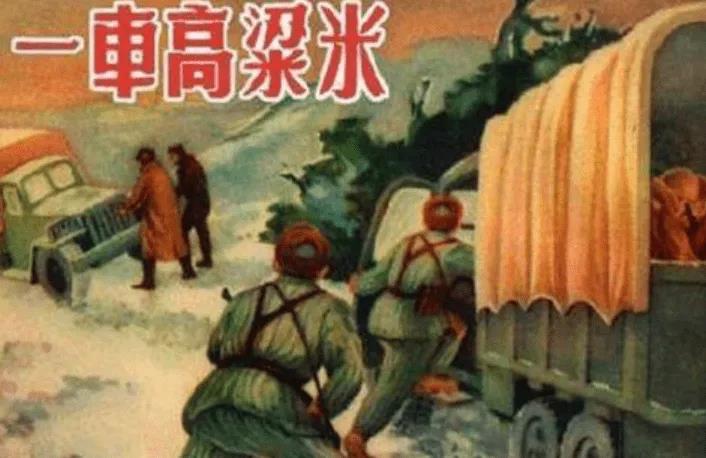

苏联方面的态度发生了明显变化,11月底,苏联开始向中国提供军事援助。首批援助包括3000辆嘎斯—51卡车、1200辆装甲运输车和大量弹药,这些装备大部分通过中苏边境的满洲里口岸运输。

苏联空军也开始参与朝鲜战争,从1950年11月起,苏联第64歼击航空军进驻中国安东机场,为志愿军提供空中掩护,不过这些飞行员都换上了中国空军的标识,以避免直接卷入冲突。

国际社会对战局变化的反应各不相同,印度总理尼赫鲁在议会发言中表示,中国军队的表现“超出了所有人的预期”,英国首相艾德礼则担心冲突扩大,多次致电华盛顿敦促谨慎行事。

美国方面的调整更加明显,12月初杜鲁门宣布国家进入紧急状态,军费预算从130亿美元增加到500亿美元,麦克阿瑟也改变了此前的乐观态度,在给华盛顿的报告中承认面临“全新的战争”。

第三次战役进一步巩固了志愿军的优势,1951年1月1日开始的这次攻势,志愿军仅用8天就突破了三八线,并于1月4日占领汉城,这是朝鲜战争中志愿军推进最快的一次作战。

欧洲各国的反应也值得关注,法国《世界报》在1951年1月的社论中写道:“中国军队展现出的战斗力令人刮目相看。”意大利共产党领导人陶里亚蒂更是直接表示,志愿军的胜利“改变了世界力量对比”。

苏联的军事援助在1951年达到高峰,据解密档案显示,苏联向中国提供了64个步兵师的装备,包括7000门火炮、1800辆坦克和大量自动武器,这些援助的总价值超过30亿卢布。

志愿军的后勤保障也在实战中不断改进,从1950年11月开始,志愿军建立了三条主要补给线:西线经新义州、中线经满浦、东线经惠山,每条线路都有专门的防空部队保护。

空中力量对比在1951年春季发生了变化,苏联提供的米格—15战斗机开始与美军的F—86战斗机在朝鲜上空交锋,虽然飞行员技术差距明显,但米格—15在高空性能上有一定优势。

战争的消耗对各方都很沉重,美军统计显示到1951年春季,“联合国军”共损失坦克1100辆,各类飞机680架,军费支出已达200亿美元,志愿军的损失同样不小,但具体数字至今未完全公开。

朝鲜战争的影响远超战场范围,它标志着新中国在国际事务中地位的根本性提升,也改变了美苏在亚洲的力量平衡,从此以后任何涉及亚洲的重大决策都必须考虑中国的因素。

这场战争也暴露了现代战争的复杂性,装备先进的军队未必能在所有条件下取得胜利,士气、战术和后勤支援同样重要,志愿军用相对简陋的装备创造的战绩,至今仍是军事院校的经典案例。

苏联档案中的一份备忘录显示,斯大林在1951年2月对政治局成员说:“我们必须重新评估远东的战略布局。”这句话反映了朝鲜战争对苏联全球战略的深远影响。