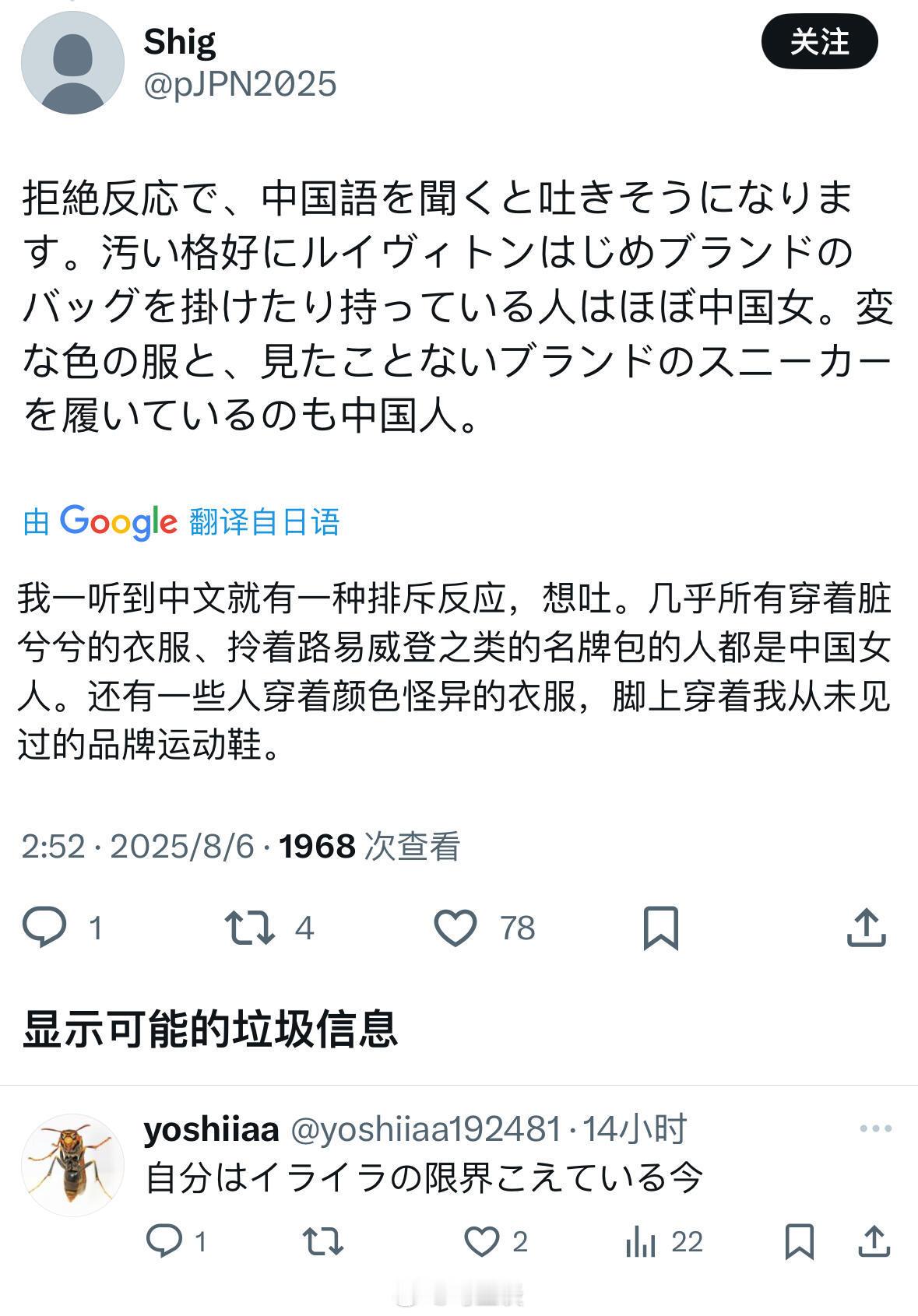

为什么说瑞典没几个中国人待得住?这么说吧,在瑞典生活几个月,就算不疯也得抑郁。 瑞典常被誉为福利天堂,高收入、免费医疗教育吸引全球目光,但为何众多中国人前往后,却纷纷选择离开?表面风光之下,隐藏着哪些难以逾越的障碍,让人质疑这份“幸福”是否适合东方背景的个体?深入探究,或许会发现文化碰撞的暗涌与心理负担的累积。 瑞典的社会环境以高度个人主义著称,这与中国人根深蒂固的集体社交习惯形成鲜明对比。在这个国家,人们习惯于保持距离,邻里间鲜有深层互动,日常交流往往局限于点头致意或简短问候。这种模式源于北欧文化对隐私的极度尊重,但对习惯于热闹聚会的中国人而言,却容易引发强烈的孤立感。 许多移民初到时满怀期待,认为安静氛围有助于专注工作或学习,可时间一长,这种疏离就开始侵蚀精神状态。数据显示,北欧地区的抑郁症发生率在欧洲位居前列,其中季节性情感障碍尤为突出,这与漫长冬季和短日照密切相关。 中国人作为移民群体,面对这种环境时,适应难度加大,因为国内的生活节奏强调人际网络的支撑,而瑞典的社交频率低到一周一两次已算频繁。 气候因素是另一个关键挑战。瑞典冬季漫长,北部地区极夜现象让一天阳光仅限几小时,生物钟紊乱成为常态。这种光照不足直接影响人体褪黑激素分泌,增加失眠和情绪低落的风险。对来自温带或亚热带的中国人来说,适应零下十几度的严寒和频繁暴风雪并非易事。 公共交通中断时,采购生活必需品变得困难,防寒装备虽必要却价格高昂,进一步推高生活成本。全年阴雨天数多,灰蒙蒙的天空压抑氛围,让人喘不过气。研究显示,这种自然条件是北欧抑郁症高发的主要诱因之一,本地人尚需应对,更何况文化背景迥异的移民。 许多华人反馈,初到几个月还觉得新鲜,但随着季节循环,情绪波动加剧,部分人出现季节性抑郁症状。相比国内四季分明且社交活跃的环境,瑞典的“冷冻版幸福”显得格外刺骨。 生活成本与节奏的差异也让中国人难以持久。瑞典物价高企,月薪税后虽剩两万多克朗,但租房和饮食支出占大头,中餐食材稀缺且昂贵,被戏称为“饮食荒漠”。华人圈内常有抱怨,地道菜肴难觅,日常饮食单调乏味。 医疗服务虽免费,却需排队数周,非急诊病例拖延成慢性问题,如牙痛等候数月,疼痛难耐却无速解之道。超市周末早关,急需物品买不到,慢节奏让急性子的人倍感煎熬。这种生活方式虽促进工作生活平衡,但对中国人的高效习惯来说,反倒像一种束缚。 文化不适是深层根源。中国人骨子里追求热闹,大冬天街头闲逛、朋友聚餐是常态,而瑞典人偏好独处,日子像隐居般清净。这种反差让许多留学生或工作者初期兴奋,后期沮丧。网上华人吐槽,瑞典虽福利顶尖、教育一流,但跟中国人的吃喝玩乐习性不搭。 国内小县城夜市热气腾腾,广场舞喧闹,而瑞典街头车少人稀,安静得发慌。抑郁症在当地发病率高,连本地人都难扛,移民群体更易受影响。瑞典语难学,不会讲就融不进社会,社交像冰块般冷硬。华人移民往往为孩子牺牲,接受职业降级和社会边缘化,但孩子获益是否足够,仍存争议。比国内教育竞争激烈,瑞典强调自由发展,却可能让习惯高压的中国家长觉得浪费时间 移民政策虽宽松,但实际融入难。瑞典对隐私保护严格,公开居住地址却让部分华人感到不适,尤其那些逃离原生国压力的人。北欧整体抑郁问题突出,年轻人悲伤比例高,表面幸福掩盖内在挣扎。中国人作为少数群体,面对排外情绪和文化隔阂,心理健康易受冲击。 研究显示,内部移民工人抑郁因素包括社会网络缺失和就业障碍,这些在瑞典华人中同样存在。许多人回国后,重拾热闹生活,工作虽忙碌却有归属感。瑞典再好,也需看是否匹配个人胃口,对爱交际的中国人,太“冷”了。 整体看,瑞典的优点如高福利、环境优美无可挑剔,但这些对中国人常成双刃剑。地广人稀加剧孤独,气候恶劣放大抑郁风险,生活节奏慢拖累适应力。华人圈子虽小,却充斥猜疑和低级行为,部分源于移民压力下的自尊降低。 相比美澳加,移民瑞典的中国人少得多,因为房价管制和福利虽吸引,却难掩文化鸿沟。北欧被某些人视作地狱,原因在于高税、排外和气候,但本质是习惯差异。国内虽有压力,却有熟悉的烟火气,让人活得舒坦。 瑞典幸福指数高,却对中国移民来说,太过冰冷,社交冰窟,生活添堵,想持久需超强韧性。许多人头几个月新鲜,时间长了就扛不住,收拾行李回流。数据显示,这种返乡现象在华人中普遍,证明文化契合度决定移民成败。 瑞典生活对中国人真是考验,你有类似经历吗?欢迎在评论区分享你的移民故事或看法,一起讨论这份“冷幸福”是否值得追求,或许你的观点能启发更多人。