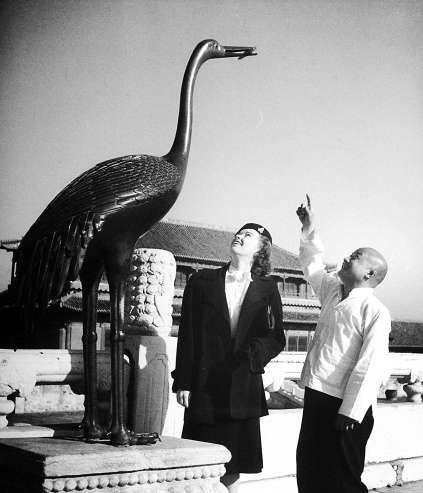

新中国成立前的北京街头,一位被盛传是昔日清朝“铁帽子王”晏森的黄包车夫,健壮的身影在人群中穿梭,传闻这位“八大铁帽子王”之一在失去爵位后,正依靠黄包车自谋生路,那么他真的是晏森吗? 1946年的北平城刚从战乱里喘过气来,东交民巷的洋车又多了起来。 有个穿白小褂的车夫特别扎眼,圆脸蛋,笑起来眼睛眯成条缝,拉着洋太太逛故宫时,嘴里还蹦着洋文,手舞足蹈地讲着什么,引得路人直瞅。 没过多久,这组照片就在城里传开了,有人说这是前清的“铁帽子王”晏森,败光家产拉洋车糊口,连溥仪都气得当街骂他,转头又塞钱让他别再丢皇家的脸。 这故事越传越神,可照片里的人压根不是什么王爷,而是个叫“佛爷”的普通车夫,本姓刘,车牌34号,街坊都喊他“34号”。 要说这“佛爷”,可比传说里的王爷有意思多了,他打小住在雍和宫旁边的胡同里,十五岁就跟弟弟一起拉洋车。 那时候北平的车夫分三六九等,最底层的拉“散座”,在街口蹲活儿,挣的钱刚够填肚子。 好点的进使馆区拉“牌儿车”,得会几句洋文,衣着也得干净,车身上还挂着铭牌,34号就是他的招牌。 “佛爷”二十三岁那年,凭着机灵劲儿考进了使馆区,先在俄国公使馆门口拉了五年,后来又转到六国饭店,专接外国客人的活儿。 六国饭店那会儿是北平最洋气的地界,住的都是外国使节、商人、记者,这些人不光要坐车,还想逛胡同、买古玩、听故事。 普通车夫哪懂这些?“佛爷”却琢磨出了门道,他跟俄国公使馆的卫兵学俄语,跟饭店门童学英语,连日本商人常去的绸缎庄都混熟了,能说几句日语打招呼。 有回一个美国记者想找正宗的景泰蓝,他直接拉到前门外的老字号,跟掌柜的用暗语比划,最后掌柜的偷偷塞给他两块银元当回扣,他揣着钱乐了一路。 他不光会做生意,讲故事更是一绝,带客人去天坛,他能把祭天的规矩编成小段儿;逛雍和宫时,他听导游说喇嘛念经的讲究,转头就添油加醋。 “佛爷”家住左府胡同,离六国饭店就隔三条街,院子不大,挤着一大家子——老父亲、媳妇、俩儿子、俩闺女,还有小舅子和俩兄弟,全靠他拉车养活。 别看人多,他每月能攒下几块钱,先给小舅子换了辆旧车,又送七岁的大儿子去学堂。 有回美国记者赫西去他家采访,看见墙上贴满了照片:跟丹麦作家在草原上骑马的,光着膀子练摔跤的,甚至还有张穿海军陆战队军服的,说是跟外国客人借的,“过把当兵的瘾”。 再说那个被误认的晏森,确实是前清的克勤郡王,正经的“铁帽子王”后代。 可这人是个败家子,民国后没了俸禄,就开始变卖祖产,王府里的红木家具、玉器古玩,全被他换了鸦片和赌资。 最后实在没东西卖了,才拉上了洋车,可他拉车也不上心,三天打鱼两天晒网,挣来的钱全塞进了烟馆,最后他把都拜光了,最后去了哪都没人知道。 “佛爷”跟晏森,一个在泥里活出了花,一个在金窝里烂成了泥。 那时候北平城的车夫多了去了,像老舍笔下的祥子,拼了命想攒辆自己的车,最后还是被生活碾得粉碎。 可“佛爷”不一样,他不光攒下了车,还攒下了过日子的精气神。 1948年底,有人在新兵入营的照片里看到了“佛爷”,穿着军装,还是那副乐呵呵的样子。 之后就没人再见过他,有人说他跟着部队南下了,有人说他回了胡同继续拉车,还有人说他的儿子后来真的上了学,成了教书先生。 不管结局咋样,这个34号车夫,用自己的方式在乱世里刻下了记号。 现在的人总说“内卷”,说普通人没机会,可看看“佛爷”,他拉的是最苦的活儿,处的是最乱的年代,却把拉车变成了技术活、艺术活。 他没读过多少书,却懂三门外语;没见过多少大场面,却能跟外国客人谈笑风生;没什么家底,却把一大家子的日子撑得稳稳当当。 他的诀窍说白了就两条:肯动脑,不服输,客人想听故事,他就天天泡茶馆学;客人想买东西,他就挨家店铺问;客人说外语,他就死记硬背练。 说到底,这世上哪有那么多天生的贵人,大多是像“佛爷”这样的普通人,在自己的一亩三分地里,把日子往细里过,往活里过。