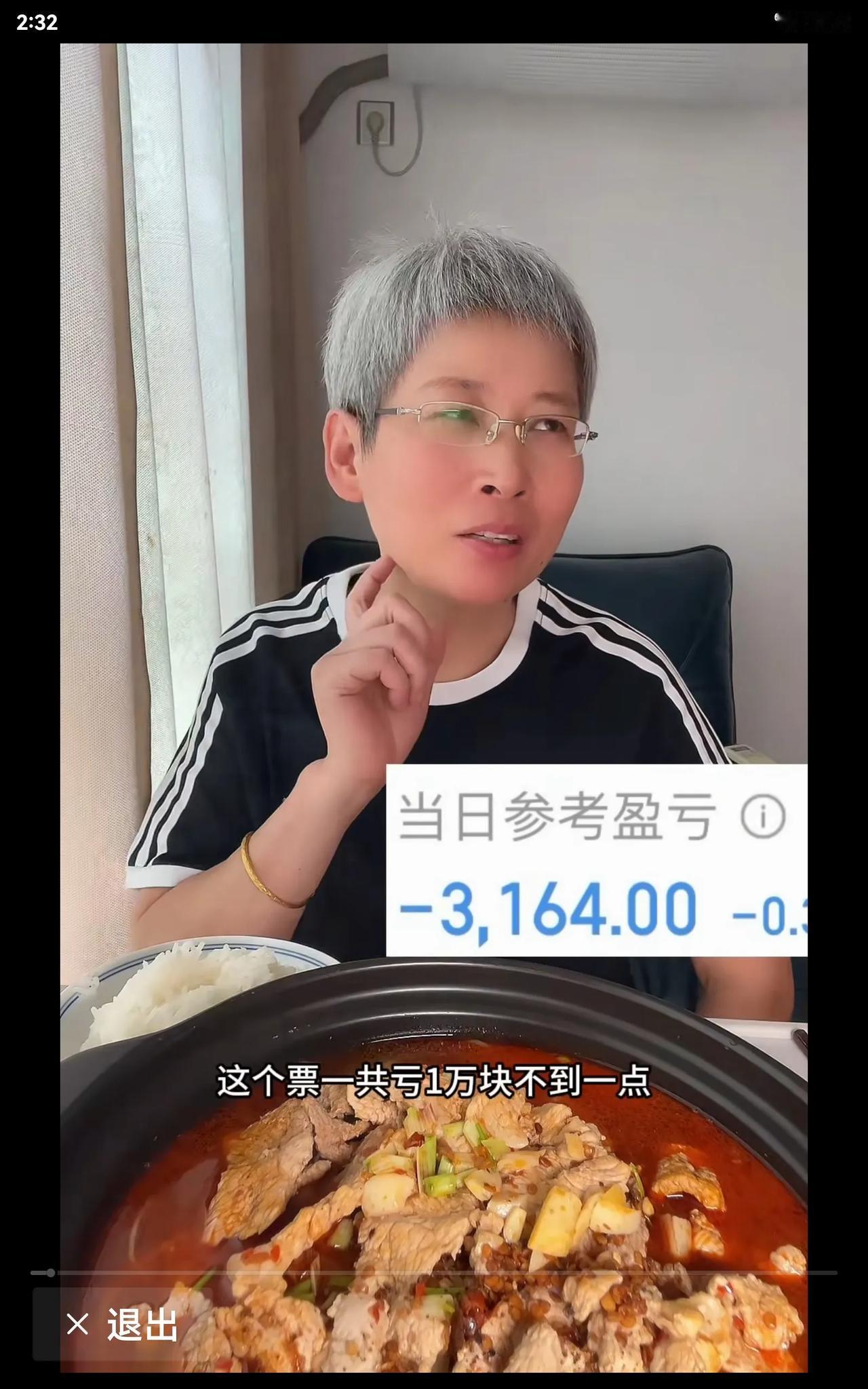

1955年,北京,91岁的齐白石在家人的周到服务下享受美食。齐白石一生吃过各地方的美食,但还是对家乡的美食情有独钟。 齐白石这人,出生在1864年的湖南湘潭,那是个穷乡僻壤的农民家,家里穷得叮当响,他原名叫纯芝,小时候身体弱,常常生病,八岁开始跟着爷爷认字,勉强识得几个字。家里没钱供他上学,他就从小帮着干农活,放牛割草啥的都干过。十四岁那年,他拜了个本地木匠当师傅,学起手艺来,专门做家具和雕刻装饰品,手上整天拿着凿子和锤子,在木头上敲敲打打,练就了一手细活儿。二十岁左右,他专攻雕花木工,靠这个养家糊口,顺便开始接触民间画儿,那时候他就对画感兴趣了。 二十六岁时,他找了个老师叫萧芗陔,学着给人画肖像,从最基本的技巧入手,每天早起铺纸练笔,一笔一划地模仿古人的风格。没多久,他又向另一个叫文少可的求教,继续钻研画像的本事。二十七岁结婚,娶了陈春君,家里人多了,负担重了,但他没闲着,晚上点油灯自学诗文和书法,翻着《芥子园画传》临摹,里面的山水花鸟他都练了个遍。三十岁后,他开始卖画和刻印章挣钱,在当地渐渐有点名气了。 四十岁以后,他开始到处游历,先去了西安,当了个家庭画师,给人家画肖像和花鸟,顺便结识些文化人。路上他骑马过山川,沿途看江河村落,记下不少自然景物。接着到桂林,看那些奇峰怪石,用笔墨画出喀斯特地貌的模样。五十岁时,跑到上海,接触海上画派,学了些新技法,画里加进了更多生活味道。1917年,为躲乱子,他北上北京,第一次到那儿,租了个小屋卖画过日子。 1919年,他又来北京,这次决定长住下来,租下胡同里的房子,每天早起磨墨作画,专攻水墨花鸟和虾蟹。结识了徐悲鸿那些艺术家后,他的画风慢慢成熟,笔触简练又生动。定居北京后,他专心创作,作品以蔬果虫鱼出名,成了二十世纪中国画坛的重量级人物。他的画不走老路子,融进了自己对生活的观察,虾画得活蹦乱跳,白菜萝卜看着就接地气。 说起齐白石的吃喝,那可跟他画里那些东西脱不开关系。他这辈子吃过各地菜系,可最爱的还是湖南老家的辣味儿,尤其是腊肉和剁椒鱼头那些。腊肉得按家乡法子腌,先用盐和香料抹匀,挂起来风干几天,切片炒着吃,咸香带劲。剁椒鱼头呢,新鲜鱼头洗干净,铺上剁碎的红辣椒蒸熟,辣中带鲜,让他老想着小时候的味道。他在家书里提过,晚年在北京还让家人做这些,解乡愁。 除了这些,他对白菜情有独钟,不光画它,还爱吃清水煮的白菜,蘸辣酱下饭,觉得这菜清白又实惠。他常在画上题诗,强调白菜的品质,跟自己清贫出身的骨气沾边。蒸芋头也是他的心头好,绵软香甜,吃着像回到了田间。丝瓜汤他也常点,煮得清清淡淡,瓜的甜味儿让他回味。虾是他画的招牌,吃起来更挑剔,只吃现捞现煮的河虾,新鲜弹牙,要是死虾上桌,他准不乐意。 齐白石的生活挺节俭,偏爱家常食材,不讲究排场。他吃过糖油粑粑,那是用糯米团煎了裹红糖的湖南小吃,带着童年记忆。蒿子粑粑呢,艾草混糯米蒸的,柔软粘稠。他在信里提到这些时,总透着对家乡的想念。尽管在北京住了大半辈子,尝遍了各路美食,可湖南的辣和鲜,总让他觉得最对胃口。1955年,他91岁了,身体还行,家人伺候着吃饭,他还是钟情那些老味道。 齐白石晚年在北京,继续画画和刻印章。1956年,他画了不少虾和蔬果,每天在书房铺纸,调墨描线条。下午刻印,手拿刀在石头上推拉,刻出古朴的字。健康慢慢不行了,腿脚不便,减少出门,靠家人照顾。春天,他帮着筹建北京画院,偶尔去开会,听别人讨论。夏天,画了本花卉蔬果册,调颜料涂白菜丝瓜。秋天,旧伤复发,走路拄拐杖。冬天,冷了裹棉袍,烤火题诗。 1957年,身体更弱了,常躺床上。年初,还刻了几枚印章。春天,朋友来访,他躺着聊,声音小了。夏天,天热难受,别人扇风。他9月15日去医院检查,次日9月16日在家去世,93岁。家人按他遗愿,把作品捐给国家,后来他的住所成了纪念馆。