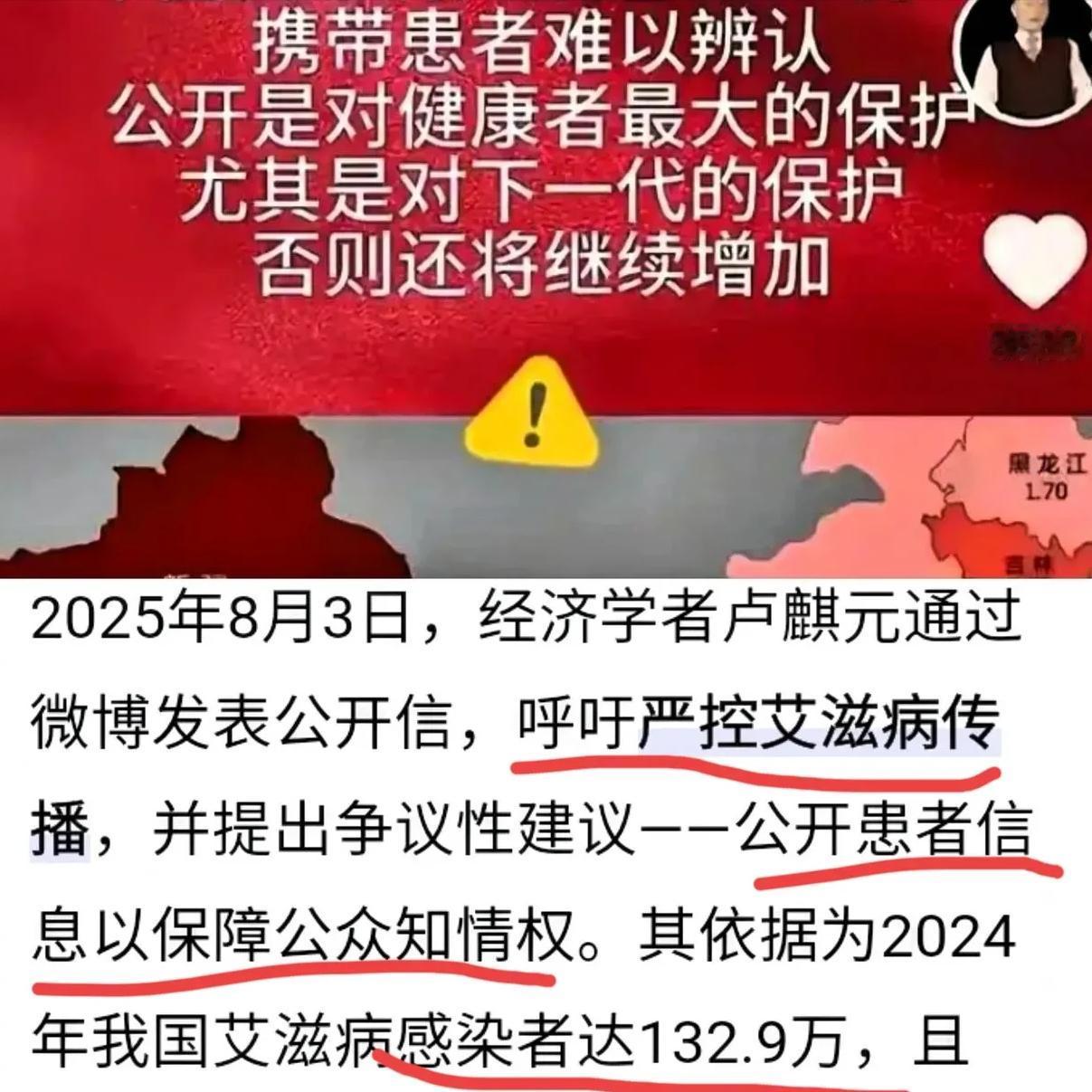

知名学者卢麒元提议公开艾滋患者信息,舆论场为何吵翻了天? 2025年8月3日这天,经济学者卢麒元一条微博直接让全网炸了锅。他在公开说,为了控制艾滋病传播,应该把患者信息公开,让大家心里有数。 这条消息刚发出来,评论区就吵翻了天,有人觉得“早该这样,能防着点”,也有人急着反驳“这是侵犯隐私,会把患者逼上绝路”。 不到24小时,相关话题阅读量就破了5亿,连国家卫健委都被网友@着要说法。毕竟这事儿不只是说说而已。 根据国家卫健委今年年初的统计,咱们国家艾滋病感染者已经有132.9万人,单是今年1月就新增了2832例,死亡1375例。 一场关于“隐私重要还是防传染重要”的大讨论,就这么摆在了所有人面前。 其实卢麒元的提议,一出来就踩着法律的“红线”了。咱们国家早就有规定,艾滋病患者的信息属于隐私,没经过本人同意,谁都不能随便往外说,不然轻则罚款,重则可能要负刑事责任。 这不是空穴来风,去年武汉就出过这么一档子事。 有个艾滋病患者去医院看病,结果因为检验系统出问题,他的阳性结果被好几家医院看到了,之后大家都不敢收他,最后还是湖北省卫健委出面,把相关数据紧急屏蔽了才解决。 这事儿当时就闹得挺大,也让大家更清楚,随便公开信息可能给患者带来多大麻烦。 但话说回来,防控艾滋病确实有现实难题。就拿传播渠道来说,现在93.5%的感染者都是通过性行为感染的,其中异性传播占了71.2%,已婚人士超过一半。 这意味着很多人可能在不知情的情况下接触到风险。卢麒元的支持者觉得,要是信息能公开,大家交往时能多留个心眼,能少点人遭殃。 可反对的人更担心另一个问题:一旦信息公开,患者可能会被贴标签、受歧视,到时候谁敢去检测?谁还敢好好治病? 之前有调研显示,农村地区的艾滋病患者里,因为怕信息泄露而放弃治疗的比例高达38%,比城市里高出快一倍。 要是真公开了,恐怕这个数字还得往上走,反而会让更多人藏起来,形成“隐性传播链”,更难控制。 其实各地早就在琢磨怎么平衡这事儿了,云南的做法就挺有参考性。 他们在2023年修订的防治条例里加了个“定向告知”的规矩:如果感染者不主动告诉配偶自己的情况,医院可以直接通知对方。 这招效果还真不错,当地一个地级市实施后,婚内感染率一下子降了42%,去做检测的人也多了27%。 关键是这种做法没把信息撒得满天飞,只在必要的时候告诉最该知道的人,既减少了传播风险,又没让患者觉得被全世界盯着。这比简单粗暴地“公开所有信息”要细致多了。 再看看国外的经验,也能发现“公开信息”不是唯一的办法。 美国规定,医生要是遇到患者不告诉伴侣自己感染的情况,可以直接联系对方,但前提是得先劝患者好几次,还得全程录音留证据,而且只限于高风险的情况。 澳大利亚更灵活,患者信息只在医院内部有限共享,医生能看到但不能外传,同时医院必须免费提供安全套和检测服务。 这些做法的核心其实是“精准防控”,不是一刀切地把所有信息都摊开,而是在保护隐私的前提下,把该传递的风险提示到位。 还有个科学知识可能很多人不知道,这两年国际上都在推广“U=U”的理念,意思是只要艾滋病患者坚持规范治疗,让体内的病毒量一直低到检测不出来,那么通过性行为传播的风险几乎为零。 这个结论可不是随便说的,美国疾控中心、联合国艾滋病规划署这些权威机构都认。 有数据显示,那些“U=U”理念普及得好的国家,新发感染率每年能降18%,而且患者按时吃药的比例能达到89%。 这说明,比起公开信息制造恐慌,让大家知道“规范治疗就能降低风险”可能更有用,既能减少歧视,又能鼓励患者积极治病。 但现在的问题是,很多人对艾滋病的了解还停留在“很可怕、会传染”的层面,容易给患者贴标签。就像这次卢麒元的提议下面,有大V说“得艾滋病的都是不检点的”,居然还有12万人点赞。 可数据明明显示,已婚人士占感染者的一半以上,很多人都是在不知情的情况下被感染的。这种偏见要是不消除,就算不公开信息,患者也可能在生活、工作中受排挤。 去年就有新闻说,有个感染者好不容易找到工作,结果身份被同事知道后,被硬生生逼得辞职了。这种情况多了,谁还敢主动去检测、去治疗? 说到底,防控艾滋病不是简单的“公开信息”就能解决的,它更像一道需要精细操作的题。 云南的“定向告知”、北京的“婚检报告加密”、上海的“自愿授权查询”,这些尝试都在说明,办法可以有很多种,关键是找到“保护隐私”和“防控传播”的平衡点。 与其纠结要不要公开信息,不如多想想怎么让检测更方便、让治疗更有保障、让大家对艾滋病的了解更科学。 毕竟真正能控制住疾病的,从来不是制造对立和恐慌,而是尊重、科学和实实在在的制度保障。

![亮证姐身份终于被网友找到了[笑着哭]官方通告没问题,看这朋友圈确实不像体制内人](http://image.uczzd.cn/1139571582151151014.jpg?id=0)

![擦边抖机灵几回了,这次都精准到“图书馆”,“偷拍”了,然后说别人想多了[doge]蒲](http://image.uczzd.cn/3370718856193892312.jpg?id=0)