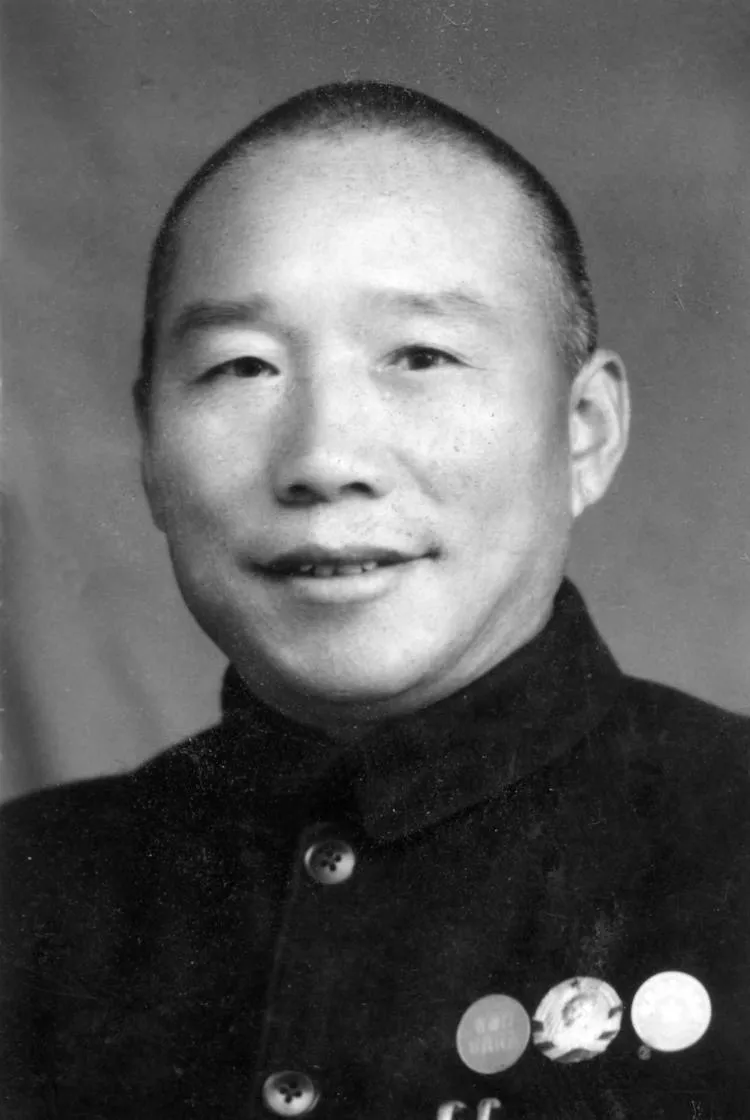

1956年秋,解放军侦察兵王建国在云南哀牢山训练时失足坠坡,醒来后发现自己被一群身着兽皮的人照料——他们是处于原始生活状态的苦聪人(拉祜族支系),正用草药为他敷伤,还递来烤野薯。

苦聪人的营地如同鲜活的原始场景:藤条搭建的房屋、裹着兽皮的孩子、使用木弓和磨制石器的族人。搜救队循着新鲜脚印、野果篮子及改造过的铁制警戒装置,最终找到了营地,双方因彼此的生活方式而感到新奇。

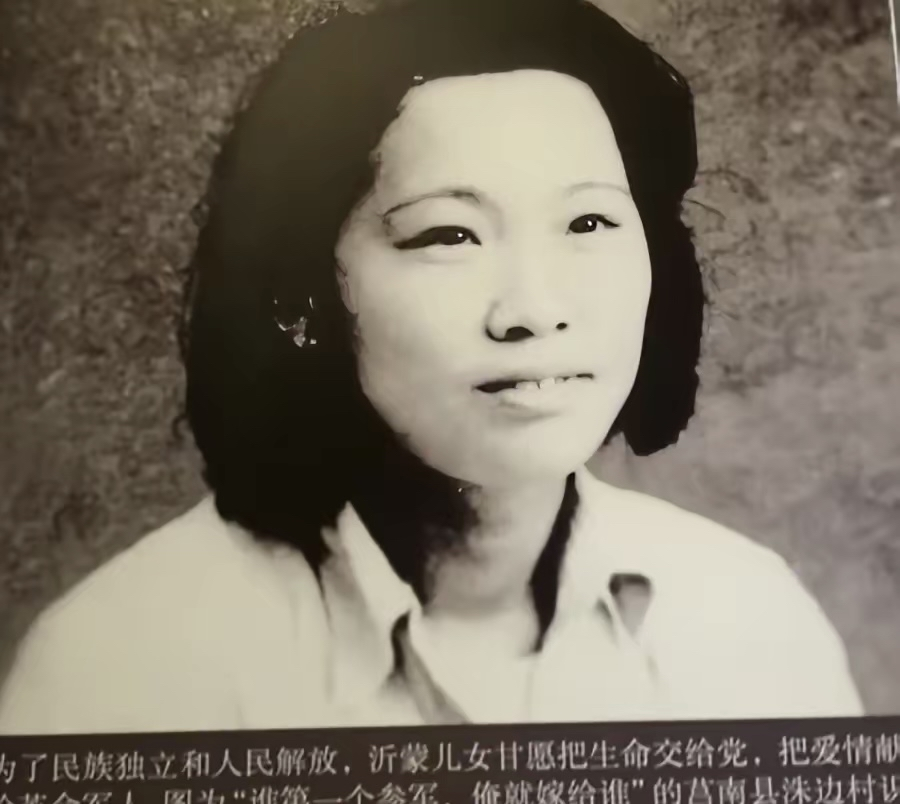

三个月后,工作队带着盐和药品上山,初期因文化差异闹了不少笑话:苦聪人将玉米串成项链、把棉衣当坐垫,直到看到播种动作才理解“粮食”的含义。1963年,三千多名苦聪人走出森林搬迁定居,过程中既有对火塘等传统的坚守,也有对集体生活的逐步适应。

如今的哀牢山脚下,太阳能路灯照亮柏油路,苦聪人已融入现代生活:68岁的李阿婆是族中首位大学生,手机里存着母亲穿兽皮舂米与孙女用平板上网课的对比照;年轻人用智能手机,老人仍习惯观云识天,传统与现代自然融合。

从接受铝锅到适应手表,从石器时代跨越到信息时代,苦聪人在变化中保留了自身特色。他们的故事展现了人类适应环境的能力,也诠释了文化传承的真谛——在拥抱进步的同时,不忘来路。历史

信源:

新华网

人民网

云南省人民政府公开资料

中国政府网及国家民族事务委员会