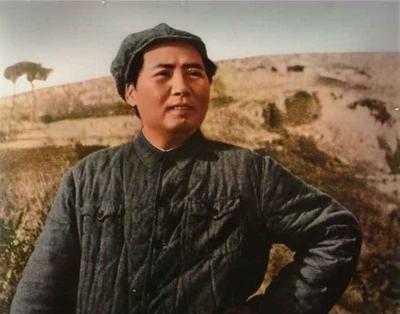

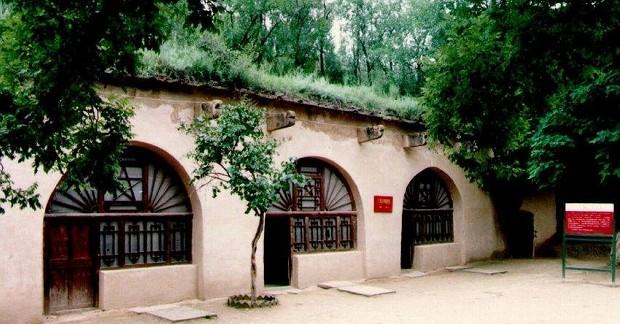

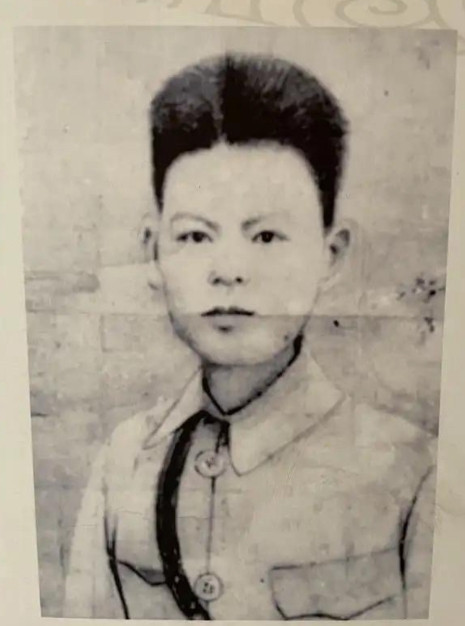

1937年7月一日,毛主席简单地吃了点饭,洗漱完后便上炕休息了。睡梦中,一颗子弹穿过毛主席住的那间窑洞的窗户,枪声在寂静的窑洞院内回荡。“谁在打枪?!”毛主席被惊醒,他大声喊道。 深夜枪声划破延安的宁静,子弹竟然射向了毛主席的窑洞!这不是敌袭,也不是暗杀,真相竟然让所有人都目瞪口呆。这个发生在1937年7月1日的惊险一刻,差点改写了中国历史的走向。 1937年1月13日,中共中央机关迁驻延安,这标志着党中央在延安13年革命生涯的开始。毛泽东此时已经出任中共中央革命军事委员会主席,肩负着领导全民族抗战的重任。在那个风雨飘摇的年代,每一个夜晚对于中国共产党的领导人来说都充满了未知的危险。 延安的窑洞生活简朴得让人难以想象。毛泽东住的这间窑洞不过十几平方米,一张木床、一张桌子、几把椅子就是全部家当。墙上挂着中国地图,桌上堆着各种文件和书籍。每天晚上,他都在昏暗的油灯下工作到深夜,思考着民族解放的大计。 1937年7月1日这天晚上,毛泽东照例简单地吃了晚饭。所谓的晚饭,不过是几个杂粮窝头配上一碗小米粥,再来几根腌萝卜条。这样的伙食在延安已经算是不错的了,毕竟当时正值抗战初期,物资极度匮乏。饭后,他用井水简单洗漱,然后爬上土炕准备休息。 就在毛泽东熟睡的时候,一声巨响打破了夜的宁静。子弹呼啸着穿过窗户,在对面的土墙上留下了一个深深的弹孔。这突如其来的枪声让正在熟睡的毛泽东瞬间惊醒,凭借着多年的战斗经验,他立即意识到了危险的存在。 警卫员翟作军听到枪声后立即冲向毛泽东的窑洞。在那个年代,延安的警卫工作主要依靠的是严密的组织和警卫员的高度警觉。1943年延安中央警备团组建直属警卫队,直接负责毛泽东主席的安全警卫工作,但在1937年,警卫制度还没有那么完善,主要靠几个忠诚的战士轮流值班。 翟作军检查了现场后,很快就查明了真相:原来是警卫员李长培在擦拭手枪时不小心走火了。这个年轻的陕北小伙子平时工作认真负责,对武器保养格外用心。那天晚上,他按照惯例开始清洁保养手枪,先把枪拆开,然后仔细擦拭每一个零件。可是在重新组装时,他犯了一个致命的错误——忘记检查枪膛里是否还有子弹。 当李长培习惯性地扣动扳机检验机械性能时,枪响了。子弹穿过空气,直接射向了毛泽东的窑洞。那一瞬间,所有人都惊呆了。如果毛泽东晚休息一会儿,如果角度稍有偏差,后果将不堪设想。 面对这样的严重事故,保卫局很快召开会议,决定对李长培进行处分。这在当时是完全合理的,毕竟警卫员的职责就是保护首长安全,而不是制造危险。可是毛泽东的反应却让所有人都感到意外,他说不必处分,只要认个错就行了,但要从这件事中吸取教训,教育战士按规范操作武器。 这个决定体现了毛泽东作为领导者的胸怀和智慧。他没有因为个人的惊吓而严厉处罚下属,而是选择了宽容和教育。这种处理方式既保护了年轻战士的积极性,又确保了类似事件不再发生。毛主席本人对全党的安全工作也很重视,他深知在那个特殊的年代,每一个警卫员都承担着巨大的责任和压力。 李长培得知毛泽东宽恕了他的过失后,激动得热泪盈眶。从此以后,他更加严格地要求自己,成为了一名优秀的警卫员。这次意外事件也成为延安警卫工作的一个重要转折点,武器保养制度变得更加严格,每次擦拭武器前都必须彻底检查弹膛。 这个看似普通的意外事件,却折射出了那个时代的许多特点。延安时期的生活条件虽然艰苦,但革命者们之间的关系却非常纯真朴实。毛泽东的宽容不是软弱,而是一种大智慧,他知道如何在严格要求和人文关怀之间找到平衡点。 1937年7月1日这个夜晚发生的惊险一刻,见证了延安岁月中革命者们的真挚情谊,也体现了中国共产党人在困难时期依然保持的人文精神。这样的小故事或许在历史长河中显得微不足道,但正是这些细节构成了那个伟大时代的真实面貌。 一颗意外的子弹,一次宽容的处理,折射出的却是一个时代的精神风貌。在那个风雨如晦的年代里,这样的故事还有很多。你觉得毛主席的这种处理方式体现了什么?在现在这个时代,我们又能从中学到什么?欢迎大家留言分享你的看法。