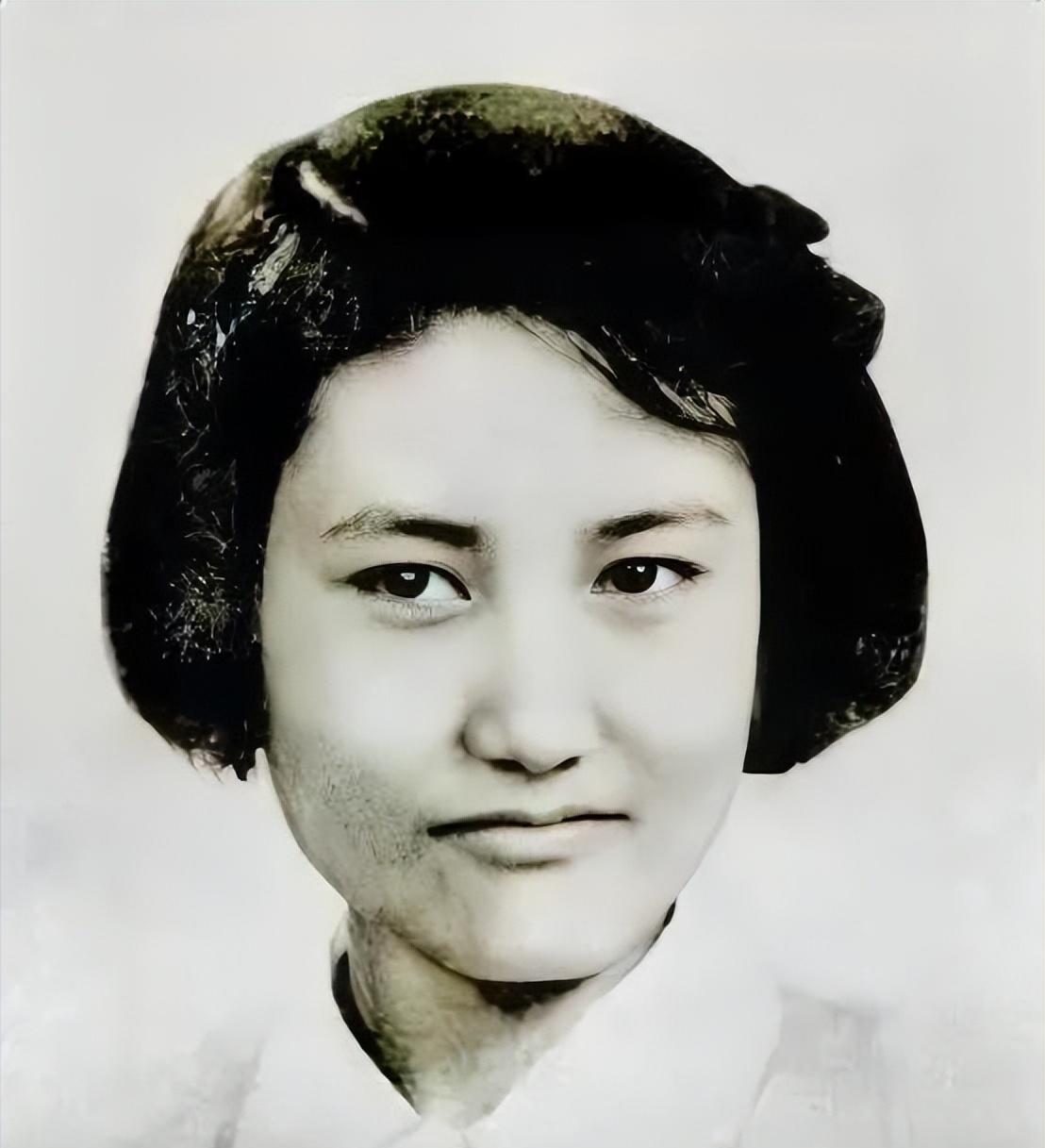

1975年,45岁的张志新在沈阳被执行死刑,从被关押到被处决,她在监狱中度过了整整六年。 张志新不是传统意义上的“造反派”或公开反对者。她1930年生于天津一个相对优渥的家庭,受过良好教育,解放后在人民大学学俄语,后来进入文艺团体工作。 五六十年代的她,是革命队伍中积极向上的一员。真正的思想转折点出现在文化大革命爆发后。 她最初也投身其中,但随着运动的深入,目睹了一系列现象:大规模的混乱、无理性的批斗、偶像崇拜的狂热,以及许多开国元勋和正直干部被无情打倒。 这些现象与她内心所理解的革命理想、社会主义法治、人格尊严产生了强烈的冲突,困惑在心中滋长,她没有选择沉默。 在一些非正式的小组学习会或同事私下交谈中,她表达了自己的疑惑:对林彪地位的质疑,对运动方式是否得当的忧虑,对一些高级领导人遭受迫害的不理解。 她认为,领袖也是人,可能会犯错误;她质疑打倒刘少奇等人是否完全符合事实和法律程序。这些在今天看来带着清醒光芒的独立思考,在当时的语境下,是彻头彻尾的“反革命言论”。 1969年9月,灾难降临,她因那些私下发表的“错误言论”被当作“现行反革命”逮捕。从那一刻起,沈阳监狱和后来戒备森严的盘锦看守所,成了她生命的最后舞台,长达六年之久。 监狱里的张志新,展现出了令人震撼的意志。最初,她和其他犯人一样,尝试为自己辩解、申诉;她写材料,阐述自己的观点,试图说明自己的言论源于对党和国家前途命运的忧虑,而非敌意。 然而,在预设了“敌我矛盾”的前提下,所有申辩都显得苍白无力。她遭遇了严酷的批斗。面对巨大的压力,身体和精神的双重折磨未能使她屈服。 相反,这种高压成为了一种反向激励。监狱剥夺了她的自由,却无法禁锢她活跃而清醒的头脑。 她开始系统性地思考和梳理自己的观点,将自己的质疑和对国家前途的忧虑形成更清晰的文字。 在极度艰难的条件下,她甚至在小小的纸片上记录思想,对当时社会现实进行了更为深入和理性的批判。 对她而言,坚守内心的真实认知,远比虚假的妥协以求苟活更为重要。这份精神上的不屈,恰恰成为她被判定为“顽固不化”的最大“罪证”。 一个令人难以理解且更添悲愤的情节是:在被执行死刑前,张遭受了残忍的喉管切割手术。 这种极端的肉体伤害,已经无法用“维持秩序”或“执行法律”等冰冷借口来掩饰,它赤裸裸地展现了那个时代在对待“思想异端”时,表现出的野蛮和非人道到了何种地步。 一个试图用语言表达思想的人,最终被剥夺了发声的工具,这本身就是对“思想犯罪”最残酷、也最讽刺的注脚,1975年4月4日,春寒料峭的沈阳郊外,张志新以“现行反革命”罪被执行枪决。 死亡并非故事的终结。1976年10月,“四人帮”倒台,历史转折到来。张志新的家属开始了艰难而执着的申诉。 1979年3月31日,中共辽宁省委为她召开平反昭雪大会,正式为她平反,追认为革命烈士。平反结论明确指出:“张志新同志反对林彪、‘四人帮’的罪行是正义行为,原判认定的反革命罪行纯系诬陷不实之词。” 那个曾经强加于她的“反革命”标签被彻底撕下,一个敢于思考的灵魂最终得到了历史的公正裁决。 张志新这个名字,已超越了普通女性的范畴,成为一种象征。她象征了在历史低谷中,个人独立思考所能迸发的刺目光芒,以及为坚守这份思考所可能付出的沉重代价。 素材来源:2014年09月19日14:09 人民网-中国共产党新闻网