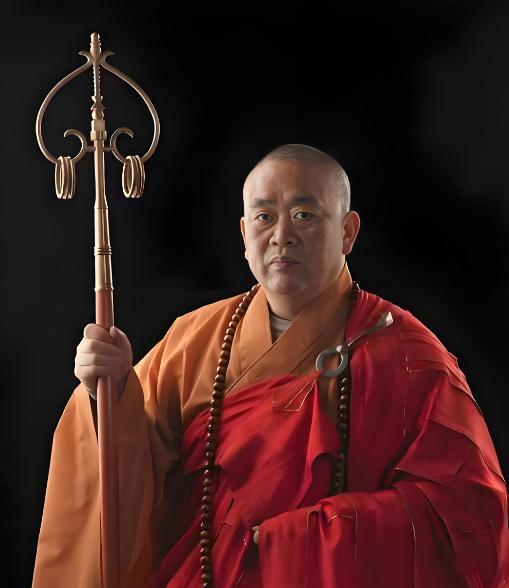

2008年4月,为了给一家杂志写一篇关于道教的文章,我在四川大邑鹤鸣山住了十来天。每天都和道士们待在一起,跟他们一起上早课,一起吃饭,看他们做法事,听他们讲自己的人生履历。 疫情那会据,大家只能呆在家里,我就是那会在家无聊,翻了翻之前的旧照片。 忽然,2008年,在四川大邑鹤鸣山,我为向导黄道长拍下的背影。 让我想到了之前的经历。 然而,如今她还好吗? 2008年4月,为了给一本杂志撰写道教文化的稿件。 我背上行囊,独自前往道教发源地之一四川大邑鹤鸣山,打算进行为期十余天的沉浸式体验。 抵达时,山间古木参天,道观殿宇依山而建,在薄雾中若隐若现。 道观为我安排了一位向导,便是黄道长。 她约莫四十岁上下,面容清癯,话不多。 但举手投足间自有一股特殊的气度,仿佛山间的青石,历经风雨而温润内敛。 在鹤鸣山的那些日子,我几乎成了道观的“编外人员”。 清晨五点,我便随着黄道长和众道士步入大殿。 殿内烛火摇曳,诵经声响起,涤荡着尘世的喧嚣。 我虽不解经文深意,但那肃穆的氛围和众人虔诚的姿态,足以让人心神宁静。 早课结束,便去斋堂用素斋。 简单的清粥小菜,豆腐青菜,在这里格外可口。 黄道长总是安静地坐在一旁,偶尔为我介绍些道教斋戒的讲究。 黄道长不仅是我的向导,更像一位沉默的引路人。 她带我走遍了道观的角角落落,从香火鼎盛的主殿,到僻静清幽的偏院,从存放典籍的藏经阁,到道士们起居的寮房。 她熟悉这里的一砖一瓦,一草一木,讲述道观历史时如数家珍,语气平淡却饱含深情。 最难忘的是她带我去探访传说中的天师洞。 那需沿着陡峭的山路攀爬许久。 山路崎岖,黄道长却步履稳健,青色道袍在山风中微微拂动。 行至半途,我气喘吁吁,她便在路旁一块青石上稍作停歇,指着远处云雾缭绕的山谷,轻声说起张道陵祖师当年在此结庐修炼、感通天地创立道教的传说。 她的声音不高,却仿佛带着某种穿透力,让那些古老的故事在山林间有了真实的回响。 行至一处视野开阔之地,我举起相机,拍下了她独自前行的背影。 后来我把照片发给她,她说很喜欢这份山中的静谧感。 在这里,除了日常的观察,黄道长也向我敞开了部分心扉。 茶余饭后,或在道观庭院的老树下,或在寮房前的石凳上,她开始讲起关于自己的人生。 她并非自幼出家,选择入道,是因为历经世事后的一种心灵皈依。 她说鹤鸣山对她而言,不仅是修行之地,更是灵魂的栖息之所。 在这里,晨钟暮鼓,诵经打坐,侍奉神明,照料香火,日子清苦却内心充盈。 她的叙述平静无波,只有一种看透世情的淡然和找到归宿的安然。 十余天的山居生活转瞬即逝。 离开那天,黄道长将我送至山门。 她拱手一礼,道一声“福生无量天尊”,便消失在道观深深的庭院里。 我带着满腹的见闻、拍摄的照片和一颗被山泉涤荡过的心,回到了喧嚣的都市,很快投入了稿件的撰写。 鹤鸣山的清风明月,黄道长的沉静身影,渐渐沉淀在记忆深处。 然而,仅仅离开鹤鸣山十来天后,2008年5月12日,汶川大地震的噩耗传来。 我第一时间想到的便是那座山中的道观,还有那位沉静的黄道长。 新闻画面里,断壁残垣,熟悉的殿宇一角坍塌。 后来,我拨通了道观的电话,接电话的正是黄道长。 她的声音依旧平静,甚至听不出太多波澜,只是告诉我,道观受损严重,我住过的那间客房也塌了。 她说大家都在努力清理废墟,修复殿宇,祖师爷会保佑的。 那份在巨大灾难面前的镇定,让我印象深刻,也稍感安慰。 我将稿费的一部分捐给了道观修复,之后便因生活琐事,与鹤鸣山和黄道长失去了联系。 转眼十二年过去,世界发生了翻天覆地的变化。 直到2020年那个被疫情困住的春天,在翻旧照片时,鹤鸣山和黄道长才重新清晰地浮现在眼前。 通过网络寻人,得到的却是她已然“羽化登仙”的消息。 这个词用在黄道长身上,带着一种宗教特有的超脱与诗意。 然而,对于我这个俗世中人,它带来的冲击却是现实而冰冷的。 那个曾为我引路、讲述山中故事、在地震后平静告知“客房塌了”的鲜活生命,那个在青石山道上留下沉静背影的女子,已经永远消失在这个世界上了。 她是在地震后的艰难重建中积劳成疾? 还是在日复一日的清修中安然老去? 我只知道,属于她的那段尘缘,已然了却。 十二年,在历史长河中不过一瞬,于个体生命却足以经历沧海桑田。 那座山,那道观,曾是我短暂逃离尘世的桃源,是黄道长安身立命的道场。 鹤鸣山依然矗立,天师洞依然幽深,道观的香火想必也依然延续。 或许,这正是鹤鸣山之行,穿越十二年时光,最终给予我的,最深刻也最寂寥的一课。 主要信源:(澎湃新闻——洞天寻隐·学林纪丨李福:道教神圣地理(下篇))

![有个博主分享自己谈了个有点像肖战的男朋友,评论区嫉妒到发疯[笑着哭]而且全是路](http://image.uczzd.cn/763558020024093870.jpg?id=0)