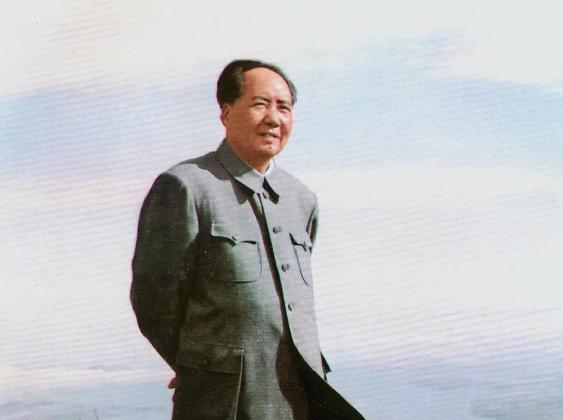

美国人在研究毛泽东时,一直有个疑问,中国自古从来都不缺人才,为什么只出了一个毛泽东?未来还会不会有第二个毛泽东? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 美国人研究毛泽东时,常被一个疑问困扰:中国自古人才辈出,为何只有毛泽东能达到如此高度?未来还会不会有“第二个毛泽东”?这个问题不仅关乎一个人的传奇,更折射出中国近代史的独特脉络。 毛泽东的崛起,宛如一颗彗星划过乱世天空,既是个人才华的爆发,也是时代机遇的结晶,他的故事,既是中国革命的史诗,也是人类历史中难以复制的篇章。 毛泽东的非凡之处,首先体现在他打破常规的崛起轨迹,他出生于湖南韶山一个普通农家,既无显赫家世,也未接受过正规军校教育,却成长为军事统帅与政治领袖。 相比中国历史上的名将如岳飞或谋臣如诸葛亮,毛泽东的起点平凡得近乎不可思议,他早年在湘军短暂服役,却未以军人自居;他未曾指挥过基层部队,却让黄埔军校的科班将领心悦诚服地追随。 西方人对此困惑不已:一个放牛娃出身的青年,怎能成为战略大师?答案或许在于,毛泽东从不被传统框架束缚,他的思维跨越了军事、政治与文化的边界,展现出一种罕见的全能性。 这种全能性让美国学者惊叹,毛泽东的军事战略以游击战为核心,四渡赤水之役被英国元帅蒙哥马利誉为“人类战争史上的奇迹”。 他以弱势兵力,在40万敌军的围追堵截中,依靠农民情报和灵活战术杀出一条生路,这种以弱胜强的智慧,源于他对形势的精准洞察。 他不仅是战略家,还以诗词如《沁园春·雪》展现文化造诣,震慑民国文人;他更在政治上以“打土豪分田地”的口号,唤醒最广大的农民群体,将分散的力量凝聚成革命洪流。 西方崇尚专业分工的文化,难以理解这种“通才”特质,尼克松曾感叹,毛泽东的战略灵活得“让人望而生畏”,这正是他超越常规的魅力所在。 毛泽东的成功,离不开时代的土壤,19世纪中叶至20世纪初,中国陷入千年未有的危机,鸦片战争揭开了列强侵略的序幕,船坚炮利摧毁了清廷的自信,军阀混战让百姓流离失所。 从洋务运动到辛亥革命,无数仁人志士尝试救国,却均以失败告终,整个民族陷入迷茫,旧的信仰崩塌,新的道路尚未浮现。 这片苦难的土地,如同堆满干柴的火药桶,等待一位能点燃并引导它的领袖,毛泽东抓住了这个历史机遇。 他深刻理解中国农民的苦难与潜力,提出“农村包围城市”的战略,颠覆了苏联模式的革命路径,这种将马克思主义与中国现实结合的创造性思考,让他成为时代的掌舵人。 为何中国历史上的其他杰出人物未能达到毛泽东的高度?答案在于,他不仅是时代的产物,还超越了时代,陈独秀、瞿秋白等革命者虽有才华,却囿于城市中心论或教条主义,未能如毛泽东般洞悉中国社会的“命脉”。 他走遍湖南乡野,深谙农民心理,将西方理论化为“中国药方”,这种独创性,使他能在历史关键时刻做出果敢决策。 基辛格曾评价,毛泽东的魄力与战略眼光无人能及,他的成功,是个人才华与时代需求的完美契合。 这种契合也解释了为何“第二个毛泽东”难以出现,近代中国的极端困境——列强压迫、社会分裂——为毛泽东提供了施展抱负的舞台,今日中国已摆脱屈辱,国泰民安,面临的挑战从救亡图存转为建设与创新。 现代社会强调专业化,难以再孕育集军事、政治、文化于一身的全才领袖,毛泽东的崛起依赖于特定历史条件:百年屈辱的压力、马克思主义的启迪,以及他本人对时代与人民的深刻理解。 这三者的交汇,在人类历史中几乎不可重现,正如美国学者迈克尔·H·哈特所言,毛泽东的影响力超越华盛顿、拿破仑,因为他不仅改变了中国,还重塑了世界格局。 尽管“第二个毛泽东”不会再出现,他的精神却深深融入中国的发展脉络,他提出的“走自己的路”,在今日中国应对国际压力时依然振聋发聩。 面对贸易战与科技封锁,中国坚持自主创新,呼应了毛泽东“自己动手,丰衣足食”的理念,他的“为人民服务”初心,指引着中国追求共同富裕的目标。 从高科技突破到乡村振兴,毛泽东的战略思维以新形式延续,化为民族自信的源泉,他的“敢为人先”精神,如同长江黄河,历经曲折却奔流不息。 毛泽东的伟大,不在于他从不犯错,而在于他敢于在至暗时刻点燃希望,他在革命低谷时喊出“星星之火可以燎原”,在苏联撤援时坚持自研原子弹,在大国围堵中主张独立自主。 这种“敢”的劲头,是他留给中国最珍贵的遗产,美国人对毛泽东的疑问,实则是对一个民族如何在绝境中崛起的探究。 他的故事告诉世界,一个领袖的诞生,需天时、地利、人和的交汇;他的精神却超越时代,成为中国前行的永恒动力。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:湖南日报——纪念毛泽东诞辰130周年① | 外国人眼中的毛泽东