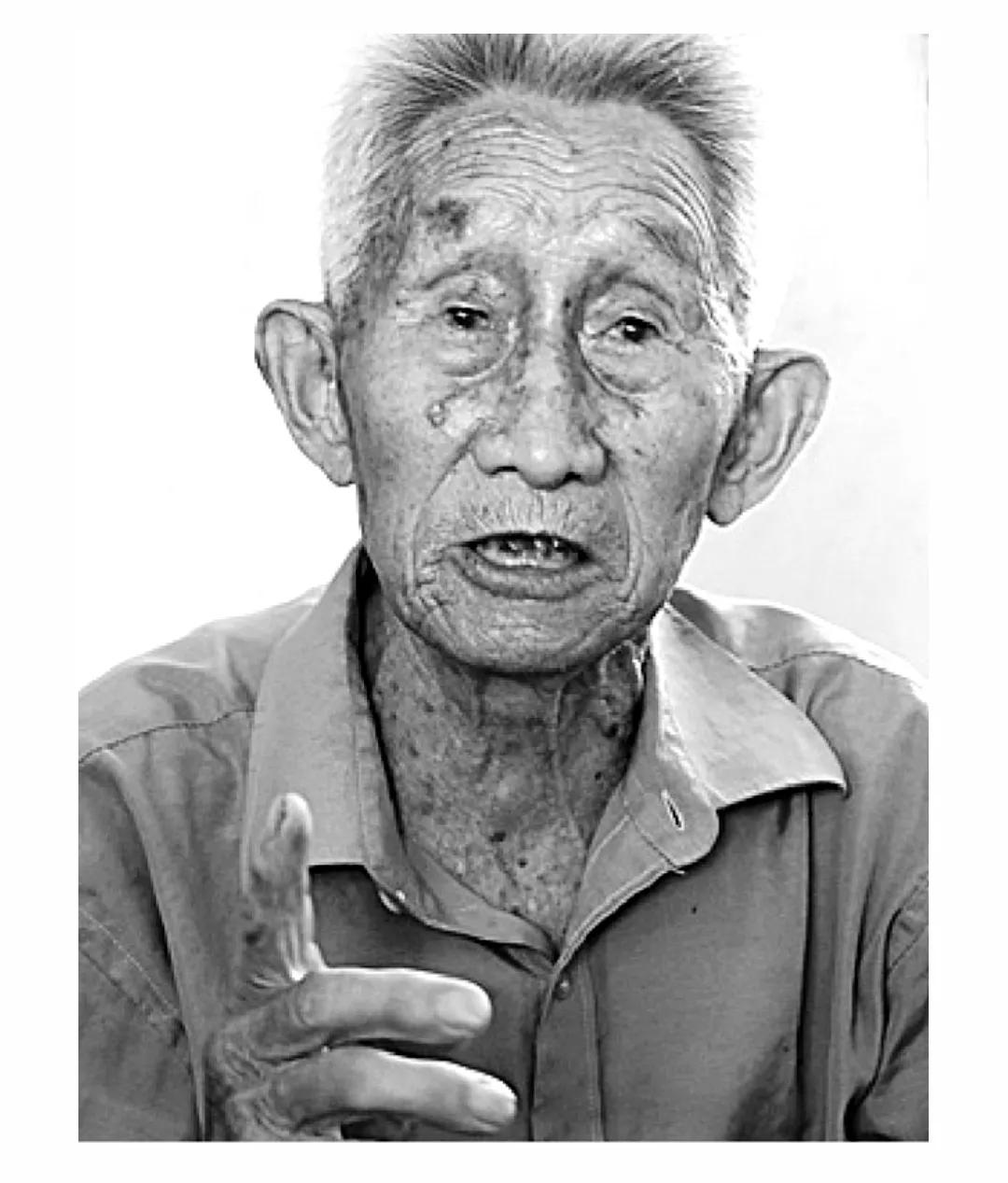

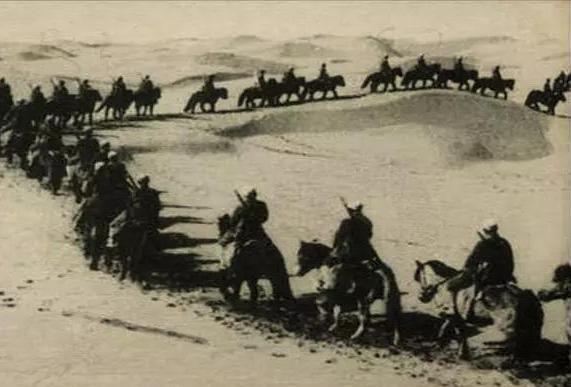

1948年,有一个国民党士兵饿的实在受不了了,跑到了解放军阵地,竟然背回一袋子馒头,战友们一拥而上,兴奋的问他馒头哪来的?他回:“跟解放军借的!” 1948年冬天,淮海平原被一场突如其来的大雪覆盖,白茫茫的一片中,战场的枪炮声变得模糊,雪深齐膝,风硬如刀,连呼吸都能结冰,在这样的天气里,国民党85师255团的士兵们躲在战壕里,衣衫破旧,神情麻木,副班长郭占山已经三天没吃上一口热饭,整个人瘦得脱了相,肚子像打鼓一样叫个不停,他不是没想过办法,但现实是补给线被切断了,空投的粮食大多进了敌人手里,剩下的被军官瓜分,士兵只能啃树皮、煮皮带,很多人连说话的力气都没有了。 就在这片死寂中,解放军阵地那边却冒出了一股饭香味,浓烈的肉香混着麦香顺风飘来,让这些挨饿的士兵像被电击了一样支起耳朵,原本低头不语的郭占山也猛地抬头,眼神里第一次有了光,他知道,对面是解放军,而他们显然吃得不错,比起子弹和炮弹,这饭香更像是某种无声的召唤。 郭占山心里开始琢磨,他听说过,解放军对俘虏不打不骂,有饭吃,他也听说有士兵夜里投过去,第二天还带回来吃的,他开始考虑一个疯狂的主意:不如自己亲自过去看看,他知道这有风险,万一对面不开门,或者开枪,那就是送命,但他也清楚,现在不冒险,迟早也得饿死,思前想后,他决定干一件“不要脸”的事——去借馒头。 夜里,他撕下床单的一角,绑在木棍上当白旗,趁着风雪掩护,匍匐着从战壕里爬了出去,雪地太厚,没法站着走,他只能像虫子一样一点点挪动,风灌进衣服,冻得他直打哆嗦,牙齿咬得咯咯响,每前进一步,他都要停下来喘口气,心跳快得跟打鼓一样,他不敢抬头,怕被误认成偷袭的敌人,他只希望对面能看清自己的白旗,不要一枪打死他。 终于,他爬到了两军之间的缓冲地带,这里最容易被打成筛子,但他赌对了,解放军没有开枪,而是小心地把他带进了战壕,他把身上的步枪、刺刀和子弹一股脑交了出来,连鞋子都冻得脱了胶,他看上去像个从雪堆里挖出来的幽灵,脸上、眉毛上全是冰霜,他张不开嘴,说不出话,嘴唇干裂得像树皮,只有眼神拼命地传达一个意思:我饿了。 解放军没有多问,给了他几个热腾腾的馒头,外加几块腊肉,他狼吞虎咽地吃下两个,剩下的塞进怀里,捂在胸前,像护命的宝贝,他没有要求留下来,也没有提条件,只是请求能带些馒头回去给兄弟们吃,他说他们那一排快饿疯了,只要有吃的,他们一定会来。 这要求看起来近乎荒唐,敌人上门要粮,不怕回去报告情报吗?可解放军指导员还是点了头,把一麻袋馒头交给了他,这不是一次简单的交易,而是一场人性的赌博,他们赌的是,饥饿比忠诚更有力,郭占山背着那袋馒头,又一次趴在雪地上,慢慢地爬了回去,他的裤子早就湿透,被冻成了硬壳,每爬一步都像刀子在割肉,但他咬牙坚持,因为他知道,这一袋馒头可能救一群人。 他回到阵地后,悄悄找来最信得过的机枪手,把热馒头塞到他怀里,那兄弟一口咬下去,眼泪立刻掉了下来,馒头是热的,味道是甜的,像救命稻草一样拽住了所有人的胃和心,其他士兵闻到香味,全都围了过来,有人抢,有人哭,更多的人是愣愣地看着那袋馒头,眼里写满了不可思议。 等大家吃得差不多了,郭占山才把他去对面阵地的经历说出来,他没有添油加醋,只是讲自己看到的、吃到的、感受到的,他告诉大家,解放军不打俘虏,还有馒头、腊肉,甚至有鸡能带走,他还说,投过去不丢人,丢人的是在这儿饿死,士兵们本来就不满军官抢粮,这时候一听能吃饱饭,脑子像被雷劈了一样清醒了。 第二天晚上,郭占山带着全排27人,悄悄离开阵地,他们用白布条缠在胳膊上,有人还把馒头挂在胸前,像护身符一样,雪还在下,他们在雪地里一字排开,像一串白色的影子,慢慢地朝解放军阵地爬过去,手都举着高高的,生怕被误伤,解放军早有准备,把他们一一接收下来,拆了武器,又送去后方。 这不是结尾,而是开始,郭占山成了“带路人”,他熟悉国军那边的地形和习惯,被解放军安排去劝降,没过几天,他又带回来七十多个战士,全都是原来团里的熟人,他站在战壕上喊话,告诉对面的人:真的有饭吃,真的不打俘虏,他说得不多,但每一个字都像锤子一样砸在饿得昏头的士兵心上,有人听完就放下枪走了过来。 后来,他参加了几场战斗,熟练地带着新战士冲锋,打掉了敌人的几个火力点,还立了功,但他最难忘的,不是战场上炸毁了哪个地堡,而是那一袋馒头救下了多少性命,他说,那个冬天他才真正明白,什么是人心,什么是胜利。