兵马俑身上发现100多枚工匠指纹

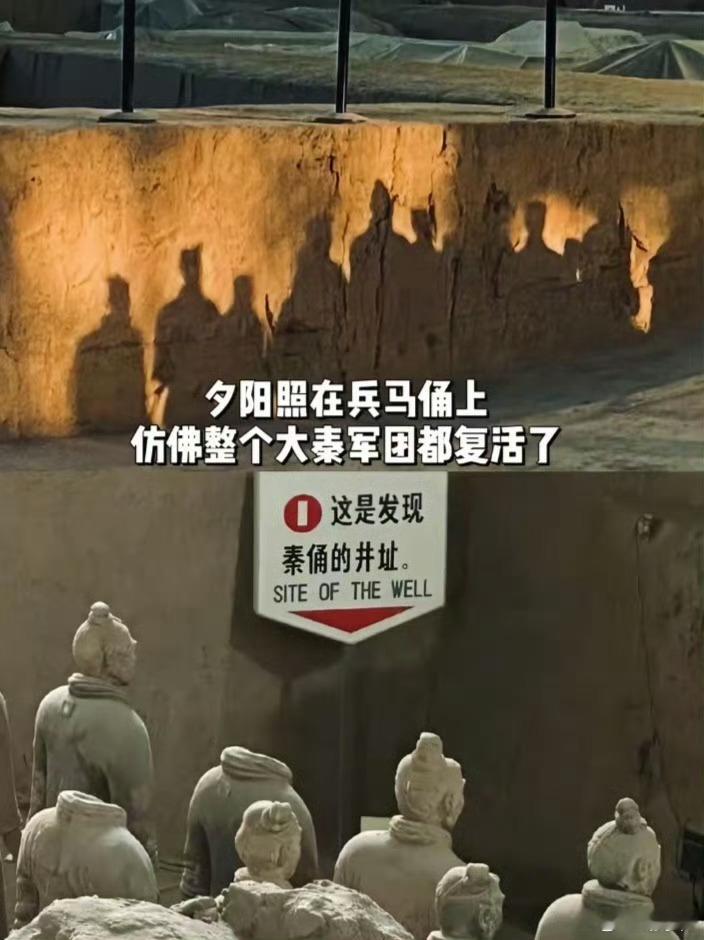

当显微镜唤醒兵马俑陶土中沉睡的指纹,那些箕型、斗型的纹路突然有了温度——这是2200年前秦代工匠留下的生命印记,藏在唇部、铠甲接缝的隐秘角落,是他们最后抚平陶土时的无意之举。

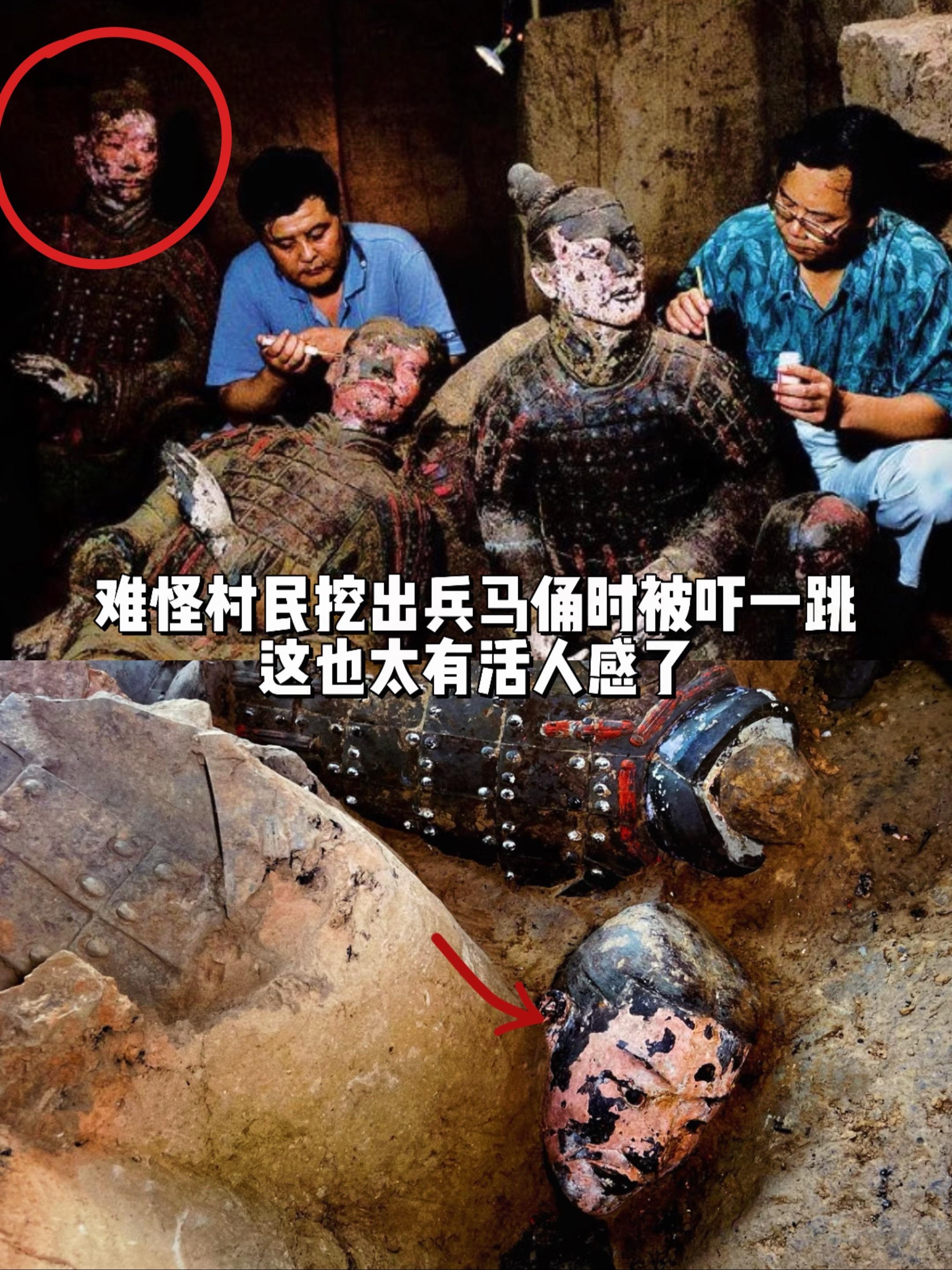

最令人心头颤动的,是28号“仰卧俑”腹部的三枚指纹:脊线细密、尺寸稚嫩,分明属于16岁左右的少年。这推翻了“秦代工程仅用成年劳力”的想象,让我们看见宏大工程背后,不仅有成年男子的沉稳手掌,还有少年尚未长开的指尖在陶土上用力的痕迹。唇部的细腻指纹属于精修工匠,铠甲接缝的压痕来自组装匠人,印证着“物勒工名”的严谨,也藏着普通人的生存痕迹。

现代科技让指纹“开口说话”:通过化学物质分析分辨性别,用三维扫描还原手势习惯。这些曾被视为“冷硬陶土”的兵马俑,因这些指纹有了血肉——或许某位工匠在完工时轻触陶俑唇角,想着远方的家人;或许少年第一次独立完成工序,指尖还带着紧张的微颤。

争议仍在:纤细指纹是少年还是女性?化学残留是否精准?但这丝毫不减其力量。它们是秦代手工业的“DNA”,是个体意识在宏大工程中的闪光,更让我们与两千年前的劳动者完成了跨越时空的“指尖相触”。

历史从未远去,它只是以指纹的形式,在陶土中静静等待被唤醒的时刻。