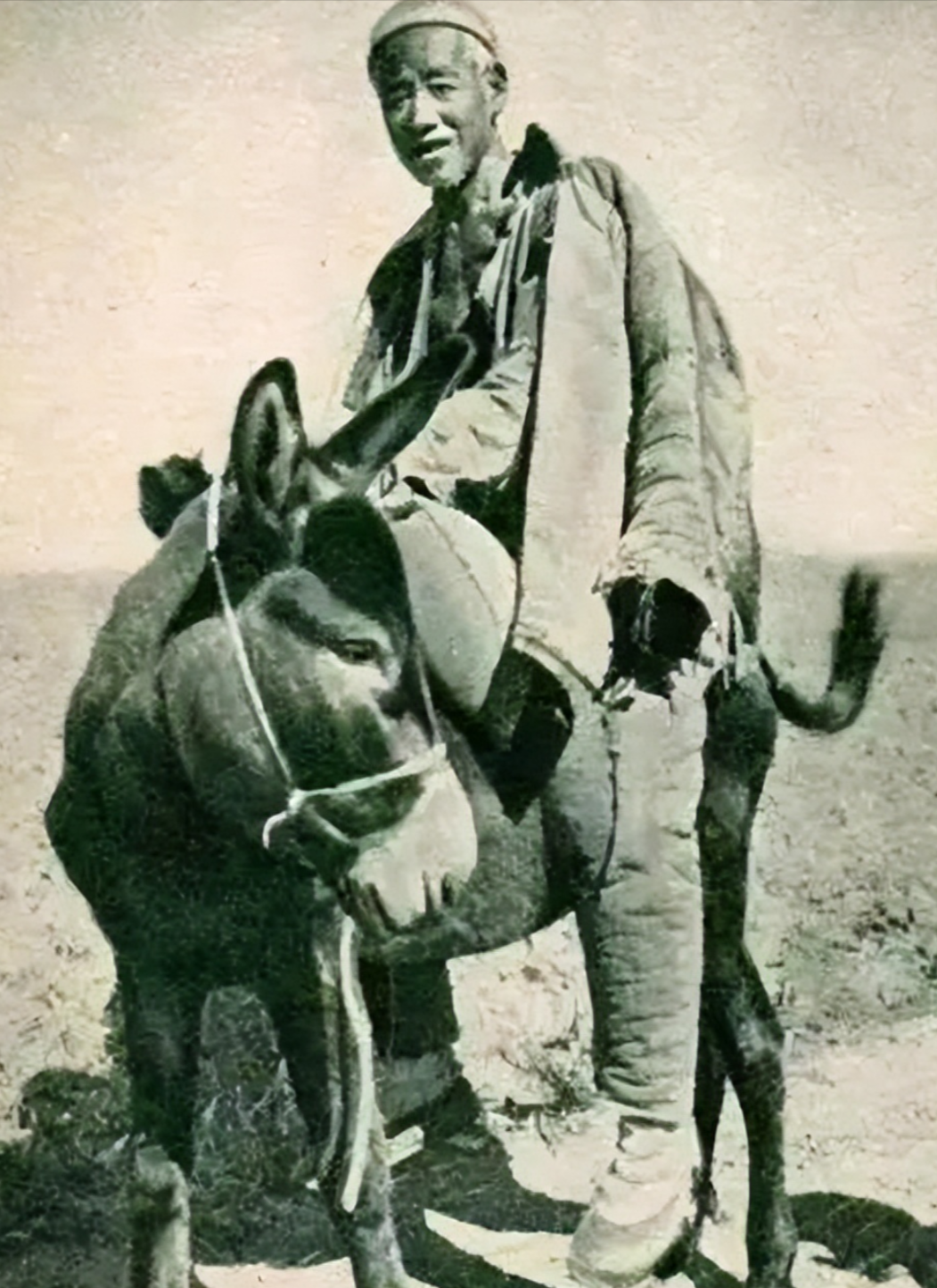

1951年,铁原狙击战前夕,志愿军63军189师师长蔡长元、187师师长徐信、188师师长张英辉留下的珍贵留影,大战来临,三位师长依然气定神闲,毫不慌乱。 朝鲜铁原前线指挥所里,63军军长傅崇碧刚刚下达了,“不惜一切代价,在铁原钉死!”的命令。 然而,掩体内,即将率领部队迎向这场血肉磨盘的189师师长蔡长元、187师师长徐信、188师师长张英辉,却未显露出丝毫慌乱。 随军记者按下快门,定格了这个瞬间三位指挥官在巨大压力下近乎凝滞的专注与深入骨髓的镇定。 这份平静,比任何呐喊都更有力地宣告此战,有死无生,但寸土不让! 1951年5月,志愿军发动的第五次战役攻势凌厉,一度将战线推进至汉城附近。 然而,随着战线拉长,后勤补给这根脆弱的弦终于绷断。 美军新任指挥官李奇发动了蓄谋已久的“撕裂者行动”,以机械化部队的绝对优势凶猛反扑,意图将志愿军主力合围在三八线以南。 东线部队陷入险境,撤退通道危在旦夕! 铁原,这座位于朝鲜半岛蜂腰部的交通枢纽,扼守着志愿军主力撤回北方的咽喉要道。 一旦失守,联合国军将长驱直入,切断数十万将士的归路。 63军,这支刚刚结束上一阶段作战、亟待休整补充的部队,在傅崇碧军长带领下,临危受命,星夜兼程,以血肉之躯抢在敌人之前,构筑起这道关乎全军生死的最后屏障。 他们面对的是美军精锐第1军、第9军主力,以及配属的英联邦第28旅、第29旅等部,总兵力超过9万,装备着绝对优势的飞机、坦克、重炮。 而63军,经过连续作战,兵力不足,装备简陋,弹药匮乏,疲惫不堪。 这是一场注定惨烈到极致的阻击战。 蔡长元、徐信、张英辉三位师长,比任何人都清楚自己肩上的担子有多重,脚下的土地意味着什么。 他们更清楚,麾下的战士们将付出怎样的代价。 任务明确,不惜一切代价,迟滞敌军进攻13天! 如何用血肉之躯阻挡钢铁洪流? 三位师长在接到命令的瞬间,就摒弃了常规的阵地防御思维。 他们不约而同地构想出一个极其大胆、也极其悲壮的战术“天女散花”! 189师师长蔡长元,这位以智谋见长的将领,在地图上果断地将他的师拆解。 不再追求完整的防线,而是依托铁原周边连绵起伏的山地、丘陵、沟壑,将全师兵力分散成200多个独立作战的支撑点、阻击群! 每一个支撑点,就是一个钉子,一个堡垒,一个独立作战的小单位。 187师师长徐信,同样将部队分散配置。 他深知分散才能最大限度地保存自己,同时以空间换时间,用无数个“点”来切割、迟滞、消耗敌人的进攻。 188师师长张英辉,这位身经百战的老红军,他负责的区域地形相对复杂,他指挥部队利用一切可以利用的地形地物,将阻击点深深嵌入山脊的反斜面、河流的拐弯处、密林的边缘,构成纵深梯次、相互呼应的阻击网络。 这不是撤退,而是主动将自己撕裂,散入大地,用无数个局部的浴血奋战,编织一张巨大的、充满死亡陷阱的罗网。 每个支撑点,兵力多则一个连,少则一个排甚至一个班。 没有增援,没有退路,他们的任务就是用生命换取时间,用牺牲拖住敌人前进的脚步。 这个战术的核心,它要求每一名士兵,每一个战斗小组,都成为一颗砸不烂、啃不动的铜豌豆,在孤立无援中爆发出惊人的战斗力。 三位师长平静面容下,是心如刀绞的决断。 他们亲手将自己的部队拆散,撒向死地。 下达这样的命令,需要何等的勇气与担当! 战斗在5月30日打响。 美军倚仗绝对的火力优势,向铁原扑来。 然而,他们遭遇的抵抗方式前所未有。 预想中的坚固防线并未出现,取而代之的是无处不在、此起彼伏的冷枪冷炮和顽强阻击。 冲上一个山头,肃清残敌,以为打通了道路,前方另一个山包又打出子弹。 坦克碾过一片废墟,侧翼的沟壑里突然跃出抱着炸药包的战士。 志愿军像幽灵般无处不在,又像磐石般难以撼动。 187师扼守的公路要冲,徐信指挥部队利用反斜面工事和灵活战术,一次次打退敌人装甲纵队的冲击。 188师在复杂地域,张英辉指挥部队与敌展开惨烈的拉锯战,阵地白天失守,夜间组织敢死队摸黑夺回。 一个支撑点被炮火覆盖,枪声沉寂,另一个方向,新的枪声又在更后方响起。 63军的战士们,用血肉之躯实践着“天女散花”的悲壮战术。 13个昼夜! 63军以伤亡两万余人的巨大代价,死死拖住了联合国军前进的步伐,歼敌一万五千余人,成功掩护了东线主力的安全转移。 当最后一道阻击命令完成,残部撤出阵地时,铁原以北的山川,已被烈士的鲜血染红。 那张战前拍摄的照片,在战后显得弥足珍贵。 照片里,蔡长元、徐信、张英辉三位师长平静的面容,与铁原战场上惊天动地的惨烈形成了最强烈的对比。 它无声地诠释了,是什么支撑着那支装备简陋的军队,用血肉之躯筑起了一道让钢铁洪流也无法逾越的堤坝。 主要信源:(红星新闻——铁原阻击战:为什么是志愿军的存亡之战)