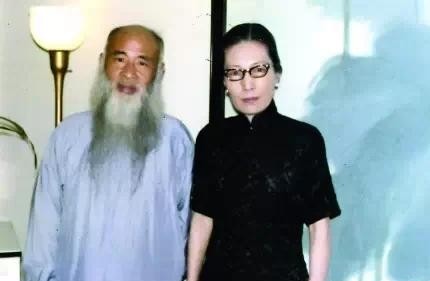

张大千画了一幅“荷花”送给孟小冬,在题款时犯了难,他打电话询问移居香港的孟小冬:“题款叫令辉夫人可好?”孟小冬笑了笑,说:“本名太过遥远,不经提起,请题我艺名小冬即拜谢啦。” 要讲这个故事,先得说说张大千和孟小冬是谁。张大千,四川内江人,生于1899年,是20世纪中国画坛的巨匠。他从小就显露出艺术天赋,画风多变,既有传统功底,又不拘泥于古法。后来他走遍名山大川,临摹敦煌壁画,技艺越发炉火纯青。他的画作,既有泼墨山水的大气磅礴,也有花鸟虫鱼的细腻生动,被誉为“五百年来第一人”。 孟小冬呢,生于1908年的上海,出身梨园世家,是京剧老生行当的翘楚。她嗓音浑厚,扮相俊美,演技更是炉火纯青,被称为“冬皇”。她早年在上海滩崭露头角,后来拜余叔岩为师,唱腔越发醇厚。她的人生经历坎坷,尤其是婚姻上的一段风波,让她备受关注。但抛开这些,她在京剧上的造诣,至今无人能及。 这两位看似八竿子打不着的艺术家,却因缘际会成了朋友。张大千爱听戏,孟小冬爱画画,两人的兴趣在艺术的十字路口相撞,就这么擦出了火花。他们的友谊,不靠金钱不靠权势,纯粹是两个灵魂的惺惺相惜。 故事的焦点,是一幅张大千送给孟小冬的荷花画。这事儿得从1949年说起。那年,张大千离开大陆,先去了香港,后来又辗转巴西等地。而孟小冬呢,也在同年移居香港,过起了低调的生活。两人虽然身处异地,但联系没断过。张大千知道孟小冬喜欢荷花,就动了心思,要画一幅送给她。 荷花在中国文化里,象征着高洁和坚韧,这跟孟小冬的性格挺像。她在舞台上风光无限,但私底下经历了不少磨难,却始终保持着那份倔强和优雅。张大千呢,画荷花是拿手好戏,他用笔洒脱,墨色浓淡相宜,寥寥几笔就能勾勒出荷叶的清新和花朵的娇艳。这幅画虽不是他最出名的作品,但用心程度一点不差。 画完之后,张大千开始琢磨题款的事儿。按理说,题款是画家的个人发挥,但他偏偏想问问孟小冬的意见。这细节挺有意思,说明他对这份友谊有多看重。于是,他拨通了孟小冬在香港的电话,问了一句:“题款叫令辉夫人可好?”这里的“令辉夫人”,指的是孟小冬跟杜月笙的关系。杜月笙是上海滩的大人物,孟小冬跟他有过一段婚姻,外界常以此称呼她。 可孟小冬听了这话,却笑了笑。她说:“本名太过遥远,不经提起,请题我艺名小冬即拜谢啦。”这回答,既客气又坚定。她不想用过去的身份定义自己,更愿意用“孟小冬”这个艺名,代表她在京剧舞台上的成就。张大千听了,估计也挺感慨,最后依了她的意思,题上了“赠小冬”几个字。 这幅画的诞生过程,其实挺接地气。两个老朋友,一个画画一个唱戏,隔着电话聊艺术,聊人生,没那么多虚头巴脑的东西。孟小冬的回答,也让人看到她的洒脱:她不是活在别人眼里的“令辉夫人”,而是那个独一无二的“冬皇”。 这幅荷花画送过去后,孟小冬很喜欢。她在香港的日子过得简单,平时不太抛头露面,但这幅画成了她家里的一道风景。据说,她偶尔会跟来访的朋友提起这幅画,语气里满是对张大千的欣赏。反过来,张大千在海外漂泊时,也常跟人聊起孟小冬,说她唱戏有多好,性格有多真。 他们的友谊,一直延续到生命的最后。1950年代后,张大千定居巴西,开了个“八德园”,专心画画写字。孟小冬则留在香港,教学生唱戏,把老生艺术传下去。两人虽然没再见面,但通过书信和朋友的口信,始终保持着联系。张大千晚年身体不好,1983年在台北去世,享年84岁。孟小冬呢,1977年在香港去世,年仅69岁。 两人的结局都不算圆满,却各有各的精彩。张大千用画笔留下了无数传世之作,孟小冬用嗓子唱出了京剧的黄金时代。他们的友谊,就像那幅荷花画,简单却深刻,没那么多轰轰烈烈,却让人觉得温暖又踏实。