北顿尖刀判变?

俄第20近卫集团军损失惨重,拒绝执行指挥官命令?

这两天,在北顿涅茨克方向,第20近卫集团军传出士兵拒绝执行进攻命令的消息。

最初是乌克兰方面放出的信息,说有一支俄军突击队不愿冲锋,和上级发生了激烈争执,甚至开枪干掉指挥官后向乌军投降。

西方媒体随后跟进,发布了一些据说是投降人员的照片。

俄国防部没有回应,既没承认也没否认。

第20近卫集团军的背景很特别。

这支部队的历史可以追溯到二战时期的第4近卫坦克集团军,曾经打过柏林,现在是俄西部军区的重要力量之一,驻扎在沃罗涅日、库尔斯克、布良斯克等俄乌边境地区。

按俄军建制,它包括第144摩步师、第3摩步师以及多个直属火炮、防空、电子战和工兵单位,属于典型的多兵种合成集团军。

理论上,这样的部队应该有持续作战能力,装甲装备充足,后勤保障到位,不应该在正面战场上崩溃,更不该出现“叛变”这种极端情况。

但现实是,这支“王牌部队”,早已不是当年的模样。

2022年后,俄军开始推行BTG(营级战术群)模式,把完整的集团军拆分成小规模高强度突击单元。

结果就是编制虽然庞大,真正能打的也就几千人。

火炮和坦克集中,步兵却严重不足。

本质上,是把“军级火力”押在“营级人力”上,一旦推进受阻,很快就会陷入消耗战。

而第20近卫集团军,正是这种模式下的典型受害者。

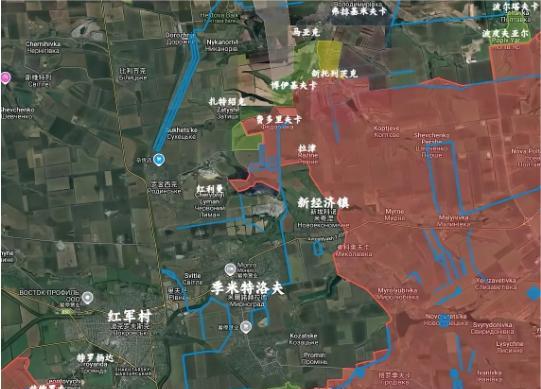

这支部队过去两年几乎打遍了整个卢甘斯克南部:斯瓦托沃、克列缅纳亚、红利曼、北顿涅茨克、博罗夫斯科耶……每一次战斗都伴随着高强度进攻和反复拉锯。

精锐的合同兵早就耗光了,新兵补不上,轮换也跟不上,只能靠征召来的预备役和远东地区的“高待遇士兵”硬撑。

所谓“高待遇”,其实就是俄军承诺的死亡赔偿金,大概80到90万人民币,对西伯利亚或外高加索的家庭来说,是个难以拒绝的诱惑。

很多人签了合同上战场,并不是为了胜利,只是希望“万一死了,家里人能好过点”。

这些人能打仗,但心态不是“进攻型”,更别说承担高风险的突击任务了。

现在的问题是:装备损耗严重,补给跟不上;士兵来源复杂,管理困难;训练不连贯,协同能力差。

更重要的是,前线的士兵已经不是完整的编制,而是临时拼凑起来的人。

当指挥官下令强攻时,下面接令的可能是刚换了一批人,完全不了解阵地地形和敌方火力配置的预备役。

在这种情况下,抗命只是迟早的事。

至于传言中“投降”,也不是不能理解。

战场环境恶劣、伤亡惨重、命令失去说服力,本身就容易动摇军纪。

一旦有一小部分人迈出第一步,连锁反应就会迅速蔓延。

如果一个集团军级别的部队开始出现抵触命令的行为,说明士气问题已经不是“局部疲劳”,而是系统性崩溃。

新上任的司令奥列格·米佳耶夫刚刚接手,身份是中将,但他的更换并没有实际意义。

在俄军体制里,将军和一线士兵之间隔着十几层指挥链,信息反馈效率低下。

更别说俄军长期存在的“精英-士兵”分层传统,士兵被叫作“灰老鼠”,根本不被指挥体系当人看。

有人说他们投降是背叛国家。

但问题是,他们为什么要服从一个看不到希望、也无法保障基本生存的命令?

更现实的是,一旦被标记为“投敌”,不仅面临法律追责,他们的家人连一分钱的补偿都拿不到。

这种风险与回报彻底失衡的局面,最后只能以“自保”作为唯一选择。

第20近卫集团军的这次事件,不是孤立现象。

它只是把一个早已存在的问题暴露出来:俄军的正规作战单位,在长时间高强度战争后,已经不再具备完整结构和战斗力,所谓的“近卫”只剩下编号。

如果这种情况继续蔓延,俄罗斯手里的几个主力集团军也将逐步进入“有编制无战力”的状态。

而在当前战线越来越依赖人力填补缺口的背景下,任何一支主力集团军的失效,都可能成为压垮整体攻势的关键节点。