1921年,富商花500大洋在张大千手里买了一幅画,后来发现是赝品。可富商没生气,还把张大千请到家中做客。张大千刚进门,看到一个年轻的姑娘,他脸色大变,扑通一声跪在地上。

上海,1921年,烟雨蒙蒙的街头,一位年轻画家蜷缩在巷口摊位前,画布上山水云雾缭绕,仿得像极了清代大师石涛的笔触。突然,富商李祖韩驻足,眼神发亮,掏出五百大洋拍在桌上:“这画我要了!”画家张大千心头一跳,暗道:“这下麻烦大了。”

张大千咽了口唾沫,试探道:“五百大洋。”他心知这画是自己临摹,底气不足,但五百大洋对当时的他来说,够吃一年。李祖韩毫不犹豫,掏出银票,抱画离去,嘴角挂着满足的笑。张大千松了口气,却又隐隐不安——这幅画虽仿得精妙,终究不是真迹,若被识破,后果难料。

几天后,一封请柬送到张大千手中,来自李祖韩,邀他到府一叙。张大千心头一紧,以为自己东窗事发,赝品暴露。他揣着忐忑,来到李府。府邸雕梁画栋,庭院深深,空气中弥漫着淡淡的檀香。张大千刚踏进大厅,目光便被一幅悬于墙上的荷花图吸引。画中荷叶田田,墨色晕染间透着灵动,荷花瓣瓣欲滴,似有清香扑鼻。他呆住了,喃喃道:“这画……是谁的手笔?”

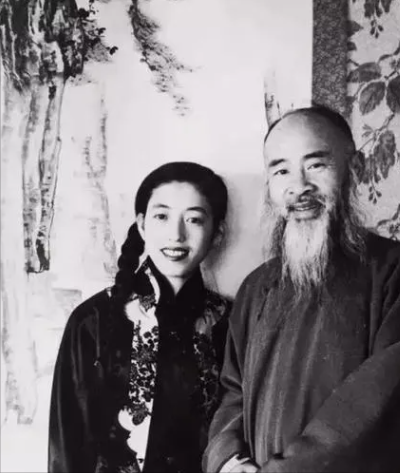

李祖韩笑而不答,引他到内堂。一位清秀女子迎上前来,眉目如画,气质温婉。她便是李祖韩的妹妹李秋君,宁波名门闺秀,自幼研习绘画,尤擅花鸟。张大千一听画作者是她,震惊之余,竟双膝一软,跪倒在地:“请收我为徒,教我画技!”这一跪,出乎所有人意料,连李秋君都愣住,忙上前扶他:“张先生何必如此?我们年龄相仿,谈不上师徒,不如切磋交流。”

原来,李祖韩买回画后,李秋君一眼看出是赝品。她细察画中笔墨,虽非石涛真迹,却见功力深厚,构图灵动,颇有新意。她对兄长说:“这画虽假,作者才华不凡,假以时日,必成大器。”李祖韩听后,不但不怒,反而生出好奇,决定请这位“造假”画家上门一见。

张大千在李府暂住数日,与李秋君彻夜探讨画技。两人对坐书案,李秋君摊开一幅小写意荷花,讲解如何以藤黄晕染花瓣,避开铅粉的呆板。张大千则分享自己临摹石涛的心得,剖析山水的留白与气韵。窗外月色如水,案上烛光摇曳,两人谈兴正浓,忘了时间。李秋君发现,张大千虽擅仿古,却对色彩的运用略显单一;张大千则惊叹李秋君的花鸟画,笔触细腻却不失大气,隐隐有超越自己的灵气。

这段相识并非一帆风顺。张大千早年家境贫寒,靠卖仿画维生,内心深处总有对“造假”的愧疚。而李秋君出身名门,画技自成一派,对赝品虽不计较,却也直言不讳:“张兄,你的画虽精,少了些自己的魂。”这句话如当头棒喝,让张大千开始反思:一味模仿,终难成大家。他下定决心,要在临摹之外,融入自己的风格。

数年间,张大千与李秋君保持密切交流。他们合作画稿,探讨构图,张大千的山水画渐渐融入李秋君的花鸟意趣,多了几分清新灵动;而李秋君受张大千影响,尝试用现代衣着画仕女,突破传统窠臼。两人关系也愈发微妙,李秋君对张大千渐生情愫,但张大千已有妻室黄凝素,且育有子女。他坦言无法回应李秋君的感情,提议以兄妹相称。李秋君未强求,淡然一笑,继续以画为媒,维系这份艺术情谊。

1930年代,张大千开始游历东南亚,足迹遍布名山大川,画风日渐成熟。他寄信给李秋君,信封上常写“三妹亲展”,有时还附上异乡的泥土样本,分享旅途见闻。李秋君留在上海,潜心作画,受谢之光指点,将仕女画融入现代元素,独树一帜。抗战期间,她创办女子书画会,收容难童,展现出艺术家的社会担当。

1948年,张大千回上海为李秋君庆五十寿辰,两人合绘《高山流水图》,钤上“百岁千秋”印,约定合作百幅画作。然而,1949年,张大千因时局动荡移居海外,先赴香港,后辗转印度、巴西等地,创泼彩山水技法,名震国际。李秋君留在上海,任画院画师,终身未嫁。1971年,李秋君病逝,张大千在香港画展中闻讯,面向上海方向长跪不起,数日不食。他以五百两黄金买下清代王府旧址,赠予李秋君家人,以表愧疚。

张大千与李秋君的故事不仅是艺术交流的佳话,也折射出民国时期艺术圈的生存生态。张大千早年靠仿石涛画维生,技艺高超到连黄宾虹、吴湖帆等鉴赏大家也曾“看走眼”。他的仿画不仅为生计,也是一种学习方式,体现了“师古而不泥古”的精神。

李秋君则以女性画家的身份,在男性主导的画坛中占有一席之地,她的仕女画融合传统与现代,影响了后来的海上画派。上海博物馆藏有两人合绘的《荷花图》,笔墨间可见彼此风格的交融。

一幅赝品,串起两颗艺术之心。张大千与李秋君,从上海街头到画坛巅峰,用笔墨书写了一段未完的传奇。他们的故事,如同画中留白,余韵悠长。