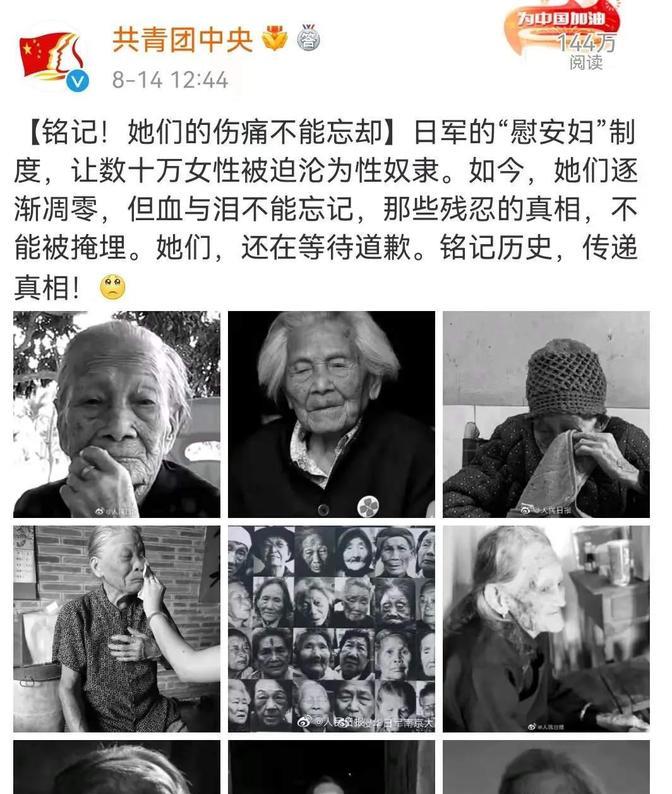

二战时,日军给女性强行注射“606药剂”,注射完,士兵就露出了邪恶的笑容,“606药剂”究竟是啥?对女性的伤害有多大? 1931年九一八事变后,日本帝国主义的侵华战争全面展开。日本军方为维持士兵士气,缓解战争带来的心理压力,推行了一种臭名昭著的制度——慰安妇制度。这一制度起源于日本国内的公娼传统,早在明治维新时期,日本政府将性交易合法化,收取税金并发放执照。到了二战期间,这种制度被系统化,成为日本军队的标配“军需品”。1932年一二八事变后,上海成为日军海外慰安妇制度的发源地。首批受害者是15名日本年轻女性,她们被以高薪工作为诱饵,招募为所谓的军队食堂服务员或女佣,满怀希望来到上海,却被送入“海军指定慰安所”,成为第一批慰安妇。 随着战争规模扩大,日本本土的女性已无法满足军队需求,日军将目光转向被占领地区。1937年南京沦陷后,慰安妇制度在侵华日军中全面铺开,中国、朝鲜、菲律宾等地的女性被大规模掳掠。仅在中国,就有约20万女性被迫成为慰安妇。这些女性被关押在简陋的房舍中,每天被迫接待十数名甚至数十名士兵,生活环境恶劣,食物仅为少量糙米和冷水,卫生条件极差,疾病肆虐。日军对慰安妇的管理如同对待牲畜,稍有不服从便遭毒打,甚至被军刀刺杀以儆效尤。 日军高层意识到性病问题对军队战斗力的威胁,尤其是梅毒,这种由梅毒螺旋体引起的慢性传染病,通过性接触迅速传播。早期感染表现为皮肤溃疡,若不治疗,会侵蚀内脏、骨骼,甚至导致死亡。1918年日军出兵西伯利亚时,性病已造成10%至20%的士兵死亡,远超战斗伤亡。侵华战争期间,梅毒在慰安所和军营中广泛传播,迫使日军寻找解决办法。最初,他们采取极端手段,直接杀害患病的慰安妇,但这导致女性数量锐减,无法满足需求。于是,日军转向药物干预,试图通过注射一种名为“606药剂”的特效药来控制疫情。 “606药剂”,学名砷凡纳明,是1909年由德国科学家保罗·埃尔利希及其日本助手秦佐八郎研发的抗梅毒药物。埃尔利希进行了605次失败实验后,第606次成功合成了一种能杀灭梅毒螺旋体的化合物,故名“606”。这一药物在青霉素问世前是治疗梅毒的唯一特效药,1910年投入临床使用,因其突破性贡献,埃尔利希获得诺贝尔生理学或医学奖。然而,“606”并非完美,其主要成分三氧化二砷(俗称砒霜)具有剧毒,治疗效果是以毒攻毒,副作用极为严重。 日军将“606”广泛应用于慰安妇,表面上是为了遏制梅毒,实则服务于更冷酷的目的。注射过程毫无怜悯,女性被强行按住,针头刺入皮肤时没有任何麻醉,剧烈的灼烧感让她们痛苦不堪。药物进入体内后,立即引发痉挛、呕吐和头晕,副作用可持续数日甚至一周。长期使用导致的健康损害更加致命:骨髓抑制使女性红细胞生成减少,出现严重贫血,身体极度虚弱;肾脏和肝脏受损,常引发器官衰竭;最令人发指的是,砷的毒性破坏生殖系统,导致绝大多数女性永久丧失生育能力。 日军深知“606”的毒性,却将其视为理想工具。注射后的女性被标记为“安全”,士兵因此更加肆无忌惮,变本加厉地实施侵害。许多女性在药物毒性和频繁虐待的双重摧残下,身体迅速崩溃。一些人因中毒反应直接死亡,另一些人则因器官衰竭或感染而逐渐凋零。即使侥幸存活,幸存者也多半带着终身的病痛和不孕的遗憾。 1945年日本投降,慰安妇制度随着战争结束而瓦解,但受害者的苦难远未终结。战后,绝大多数受害者被日军杀害以销毁罪证,幸存者寥寥无几。中国的幸存者中,至2000年代初,仅12人被正式登记在册。她们大多疾病缠身,贫病交加,终身不孕带来的社会孤立更让她们晚年生活凄凉。 战后,远东国际军事法庭审判了部分战犯,但因日军销毁大量证据,慰安妇问题未被单独列为罪行,受害者难以获得公正。直到1990年代,幸存者开始勇敢发声。2007年,美国众议院通过第121号决议案,敦促日本正视历史,十余个国家联名支持,但日本政府始终态度暧昧。时任首相安倍晋三多次否认慰安妇制度的强制性,日本最高法院甚至以“造谣”为由驳回相关诉讼,试图从法律层面抹去这段历史。