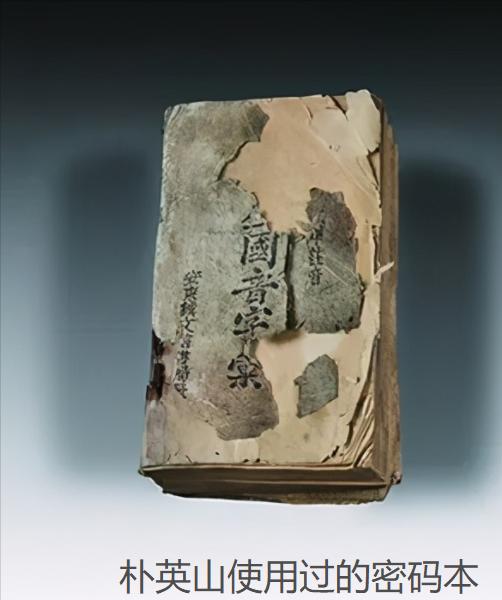

1985年,黑龙江一退休老人上山摘松茸,在石缝里发现了一个标有USA字样的电台,民警得知后高度重视立刻点开调查,一个69岁的老太太闻讯赶来,仔细查看电台后嚎啕大哭,得知详情后民警肃然起敬! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1985年9月,黑龙江宁安县林区,一位叫梁勇的退休工人像往常一样背着竹篓进山采松茸,他在山脚下一个岩石堆旁被一块突出的石头绊了一下,低头时注意到石缝中露出一角褪色的油布。 他蹲下身,用树枝扒开周围的碎石,将整块油布小心取出,包裹很严实,重量也不轻,布面虽然已经发旧破损,但包扎的方式很讲究,像是有意长期防潮保存。 梁勇回到家中后打开油布,发现里面是一个锈迹斑斑的金属盒,盒面中间有三个清晰可辨的英文字母“USA”。 旁边还压着一本已经发黄的学生字典,书页边缘写着几个汉字和俄文名字:“朴英山”,他意识到这可能不是普通物件,就立刻将其交到了当地派出所。 派出所收到后高度重视,随即上报县公安局,并将实物封存,公安局组织了专业技术人员对电台进行了初步检验,确认这是一台便携式军用收发报机,型号为二战期间美军使用的标准设备。 设备虽有锈蚀,但内部构件完整,电键、耳机插口和天线插槽依旧可以辨认,技术人员还对字典进行了拆解检查,发现其中穿插着密集的手写符号、频率坐标、俄文缩写和天线图示,这些并非普通语言学习笔记,更像是一种特殊的编码方式。 电台和字典的消息在宁安地区迅速传开,由于设备标有“USA”字样,加之电台的特殊用途,坊间议论纷纷。 有的说这是美军遗留的特务器材,也有人猜测是民国时期某个地下情报系统的遗物,就在各种说法满天飞时,一位年近七旬的老人主动联系了当地公安机关。 这位老人名叫王一知,是原东北抗日联军无线电训练营的通信教官,同时也是抗联领导人周保中的夫人,她是在老部队的内部信息传达中得知这一消息的。 当她抵达宁安公安局,看到那台电台被摆在桌上时,情绪一下子失控,她抚摸着电台上的划痕,久久没有说话。 她随后出示了自己在抗联时期的军人证件,并带来了一份手写的无线电编码草稿,试图与那本字典中的符号对照。 根据王一知的回忆和老战士留下的资料,这部电台是抗战后期苏联提供给抗联部队的装备,尽管设备是美国制造,但由苏方经手转交给东北抗联。 之所以在电台上印“USA”字样,是为了避免在战场上被日军误认为是苏联势力直接参与,朴英山是抗联第五军的一名副官,朝鲜族人,早年加入抗联,精通俄语和日语,特别擅长无线通信与情报译码。 1944年,他所在的小组从苏联边境进入东北腹地,任务是侦察日军在东宁方向的增兵情况,并通过电台将情报送出。 在一次转移过程中,由于长时间行军导致电池电量耗尽,朴英山将电台藏进岩石缝,并做好标记。 他没有选择带着电台继续前进,是因为带着明显标识的美式设备一旦被捕,极易暴露整个抗联通信网络的位置,他选择独自活动,在联系下一个接应点的途中被伪满警察逮捕。 根据后来找到的苏联监听记录,1944年3月,东宁县岔子沟附近曾发出一段紧急电文,内容提到“东宁日军增兵三千,速告周保中将军”,随后信号中断,电台自此失联。 抗战结束后,这段任务在抗联档案中一直标注为“失联小组”,由于没有发现电台和人员下落,最终不了了之。 王一知在整理过往档案时一直心存遗憾,直到这次,石缝中那台锈迹斑斑的设备再次出现,她才意识到,朴英山或许在生命最后一刻,依然记得任务最重要的是“保住电台”。 公安机关根据王一知的证言和档案比对,确认了电台的真实身份,随后,这台电台和那本字典被送往哈尔滨烈士纪念馆,设备仅进行了除锈处理,原有划痕和锈点全部保留。 字典则被展开展示,扉页上的“朴英山”三个字依旧清晰,旁边的手写符号与当年的密码表吻合,它被放入专门定制的玻璃柜中,作为重点展品陈列。 这次发现,也促使相关部门重新整理了东北抗联无线电连的任务记录,多位战士的身份和当年未完成的任务因为这台电台而得以确认,历史的缝隙,在40年后被补上了一角。 没有人知道那段被藏进岩缝的电波是否曾被成功接收,但可以肯定的是,这台电台所承载的,不只是冷冰冰的金属零件,而是战争年代一位战士对使命的忠诚,也是抗联历史中被掩埋却未被遗忘的一页。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民资讯——东北抗联朴英山小部队使用的电台和密码本