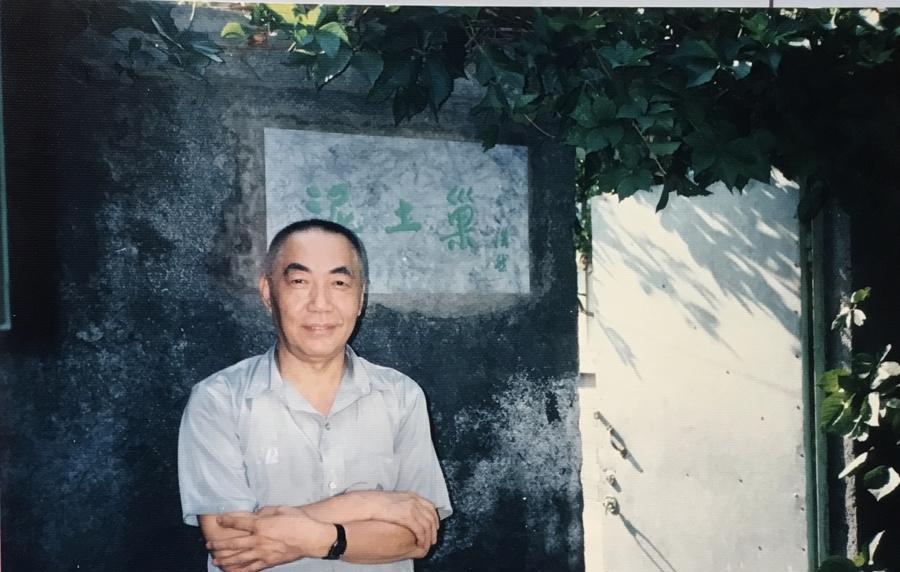

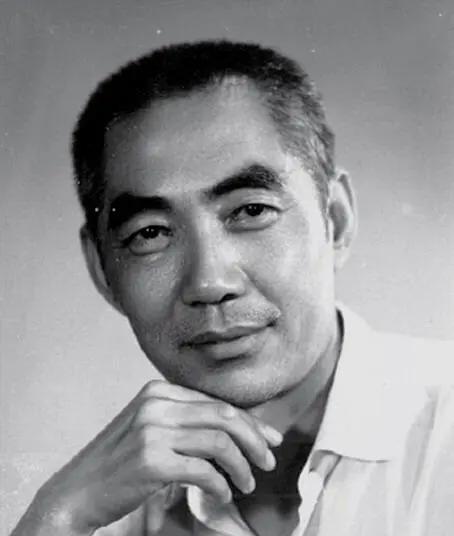

著名作家浩然的儿子梁秋川,在整理父亲的遗稿时,发现了父亲1996年7月写的一篇文章《我给毛主席守灵》,此文记述了1976年毛泽东主席逝世后,作为毛主席治丧委员会成员的作家浩然,为毛主席守灵时的所思、所见、所闻,既是珍贵的史料,也是感人肺腑的纪实散文。 浩然在日记里写道:我跟几位守灵者站列一排,被这千万人同一的悲哀所震撼,也都陪着流泪。时间久了,泪水流干,两腿两臂就如同触电般抽搐。在哭泣的人流中,我认出了大寨的郭凤莲。她被人架着,哭嚎着不肯离开,几乎被人抬出灵堂。我还看到了毛主席的两个女儿李敏和李讷。她们倒能够掌握住自己,眼泪枯竭,神情呆滞。她们默默地站到灵床边,深深地鞠躬过后,就默默地凝视她们的父亲,片刻过后,又默默地离去了。利用一切可以利用的分秒时间,我想多看一眼毛主席,拿我的心跟他交谈…… 后来在1999年9月,在河北省的文学圈子里发生了一件挺引人关注的事儿。河北省的《名家》杂志(双月刊)第六期出版了,这一期可不一般,它专门弄了个关于“争议”浩然的专刊。这专刊一出来,就像在平静的湖面投下了一颗石子,泛起了层层涟漪。 这期杂志里,刊登了杂志主编李世琦对浩然的专访。李世琦肯定花了不少心思去准备这次专访,跟浩然聊了不少事儿,把浩然的一些想法和经历都挖了出来。还有祁淑英撰写的传记文学《“浩然”正气 笑傲文坛》,从名字就能感觉到,这文章对浩然是带着一种肯定和赞扬的态度去写的,把浩然那种正气凛然、在文坛上坚守自我的形象给展现了出来。 除了这些,这期杂志还对各地报刊批驳浩然的观点进行了摘登。这就有点意思了,一边是批驳浩然的声音,另一边呢,又重点推出了管桦的《对“争议浩然”现象的一点看法》、赵润明的《浩然不应该后悔》、张德祥的《我所理解的浩然》这三篇文章,这三篇文章可都是为浩然所受到的争议进行辩护的。 文章还提到《艳阳天》这部作品,说《艳阳天》如果不便跻身于中国现代文学经典作品之列,至少也是建国以来最值得被20世纪文学批评——其中也包括“三突出”模式——加以分析的一部作品。可惜的是,它的文学价值在当时被政治忽略和掩盖了。那些批判文字几乎无一例外地没有真正谈过浩然的小说,哪怕是像中学语文课堂式的分析也没有做过。如果说这些文章的确没有忘记点出浩然“不后悔”的那些作品,那么,除了将这些作品简单地扫进“三突出”,任何政治式的结论都够不上分析的水平。 不过呢,也有一些不同的声音。两方对比起来,浩然方的辩驳有时候会显得有点理亏词穷。他们经常纠缠于一些细节的准确性,惯于用党对重大历史问题的评判代替对浩然在某一历史时期行为的评价。这样做虽然有一定的道理,但有时候也会让人觉得不够直接,没有真正地回应到那些批判的核心问题上。 浩然的一生,其实也挺不容易的。他在文学创作上取得了一定的成就,但也遭遇了很多争议。他的作品反映了那个时代的农村生活,有它的历史价值和文学价值。但在那个特殊的时期,他的作品也被赋予了很多政治色彩,这让他陷入了争议的漩涡。从他的作品来看,他确实创造了很多鲜活的农民形象,为当代文学画廊增添了色彩。他的作品也反映了党领导农民走集体致富道路的一些探索,这是值得肯定的。但在“文革”中,他也受到了那个时代的影响,经历了很多复杂的事情。 那些批判浩然的人,也许有自己的观点和立场,但有时候可能并没有真正去了解浩然和他的作品。而浩然方的辩驳,虽然有一定的道理,但也需要更加直接和有力地回应那些批判。 在现实生活中,我们也会遇到很多类似的情况。当一个人受到争议的时候,他可能会感到委屈、焦虑,甚至会像浩然一样哭泣。但重要的是,我们要学会理性地看待这些争议,不要被情绪左右。对于浩然来说,他想要通过写回忆录来记录那段历史,这是一种很好的方式。虽然有难度,但这也是他对自己、对历史的一种负责。