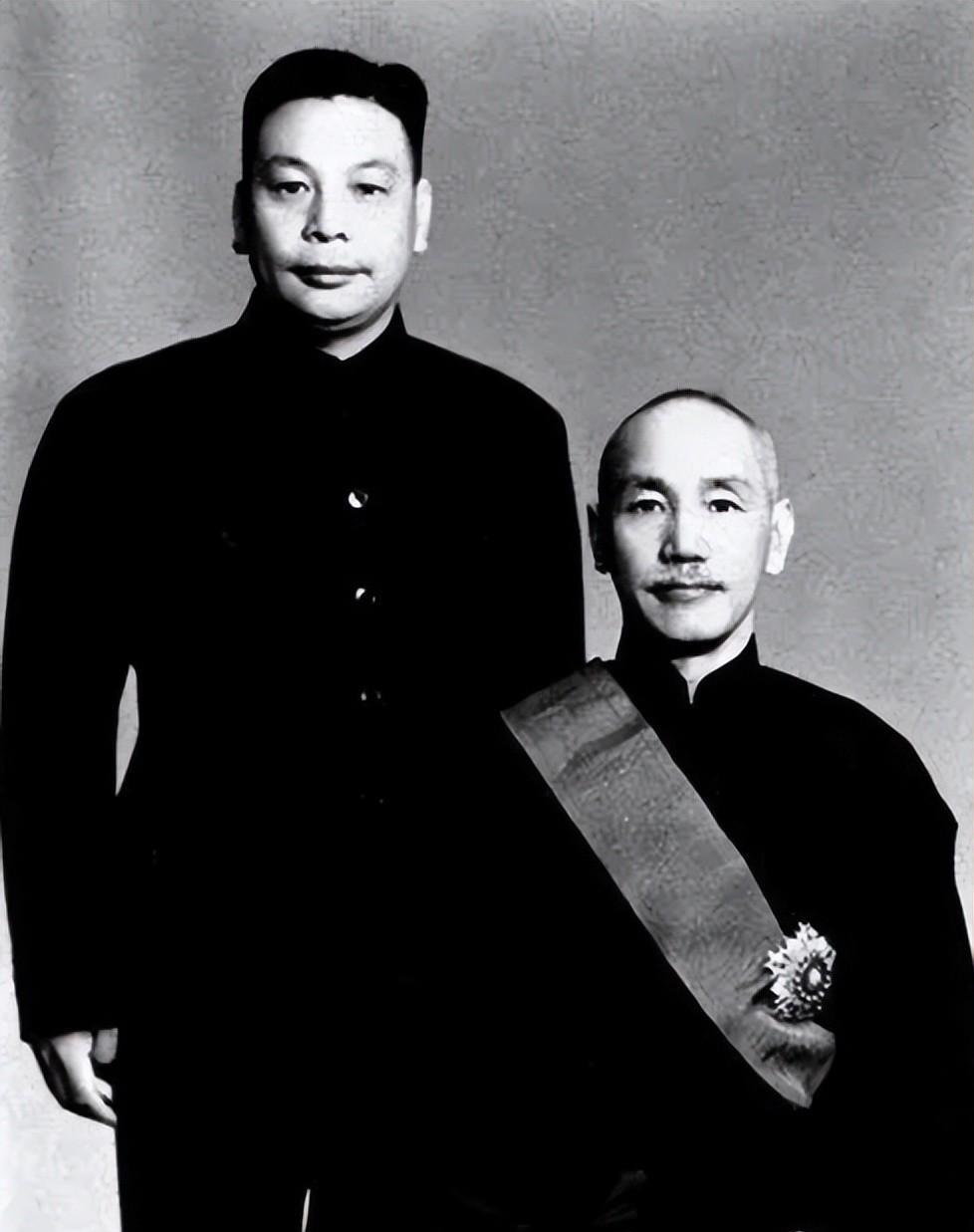

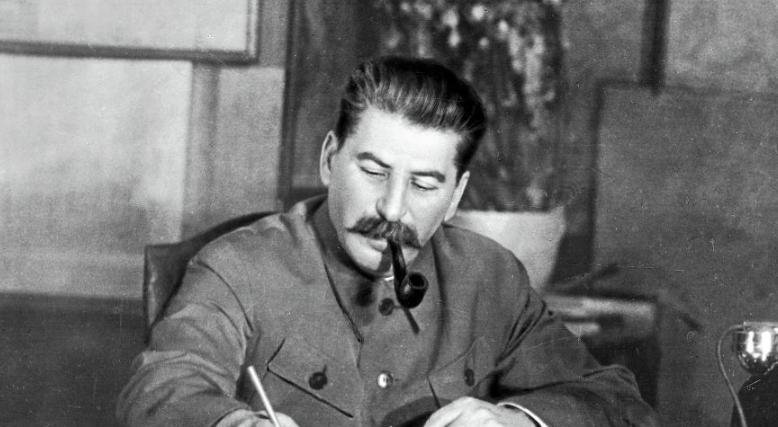

1937年,蒋经国从苏联回国,蒋介石责问:听说你到处写文章骂我? “经国,你回去后可别忘了咱们在车间里约定的事。”——1937年3月,莫斯科共青团城郊工厂门口,老技工伊万把一只粗糙的扳手塞进蒋经国手里。短短一句嘱托,道尽十二年苏联岁月的曲折与凝重。 从1925年只身赴苏,到1937年举家登程,蒋经国的名片已经从“少帅公子”换成了“车床技师”,再变为“列宁格勒工学院工人代表”。他在莫斯科的前五年沉浸在列宁学院的课堂,后七年混迹于大乌拉尔的车间。每一次调动背后,都有苏共中央和远东情报处的用心——既要让他肩负“红色示范”,又要监控这位国民政府首脑的长子。与其说蒋经国是学生,不如说是政治牌局中的一张王牌。 1936年冬天,西安的枪声传到莫斯科。斯大林得知蒋介石被张学良、杨虎城扣留,第一反应是关心中国抗日能否尽快形成统一战线。几乎在同一时间,莫斯科远东局掂量着蒋经国的价值:留在苏联,还是放回中国?周恩来在西安见到蒋介石时,试探性提出“经国回国”一事,蒋介石虽然面露嫌隙,却没有拒绝。抗战临近,他需要一个懂俄语、懂现代工业、又愿意听话的儿子。 于是有了1937年春的那张通行证。蒋经国带着妻子芬娜和一对儿女,沿西伯利亚铁路一路向东。列车驶出贝加尔湖不久,他开始整理行李中的旧报纸——那些年在《真理报》《消息报》上发表的批判文章铺满了一层又一层。他犹豫再三,最终还是把大部分稿件扔进了炉火。只留下几页日记,卷成一卷塞进外套夹层:上面写着,1927年春,他在莫斯科“反对父亲右倾背叛革命”的慷慨陈词。 经过海参崴、香港,再到南京,蒋经国踏进国民政府礼宾府时,已是六月闷热。蒋介石并未立即接见,宋美龄几次转达“先让孩子们住下再说”。表面云淡风轻,内心却风雨交加——父亲担心这个长子被苏共“改造”得面目全非,儿子担心那几篇署名文章成为不可饶恕的罪证。 两周以后,父子见面。蒋介石背手站在窗前,声音低沉:“听说你到处写文章骂我?”一句话把空气凝固。蒋经国脱口:“那时国内屠杀同志,我……”话未说完,被父亲抬手截断。“革命不是儿戏”,蒋介石重重落座。宋美龄察觉气氛失控,轻声说:“他回来了,就是一家人。”十几分钟的对峙最终收束于小孙子孝文的稚嫩称呼——“爷爷”。蒋介石抱起孩子,语气缓和了几分,却把蒋经国留在奉化的决定定了下来:学国学、静心修德。 奉化溪口的夏夜蝉声此起彼伏。蒋经国白天读《曾文正公家书》,夜里仍习惯在油灯下翻俄文藏书。他曾写下这样一句感慨:“俄式铁锤砸不碎中国文化的根,却能锻炼我的骨。”他明白,要想真正回到父亲的队列,就必须拿出成绩,而不是辩解。 第二次历史拐点很快到来。七七事变刚爆发不久,蒋介石在庐山谈话结束的当天,密函赣南行营:“经国可来。”原因很现实:江西赣南山高水深,土匪横行,党务军务“一团糟”。蒋经国前往的第一条命令便是“禁赌缉毒”,看似鸡毛蒜皮,却切中当地财源与旧势力命脉。经国抄起在车间练出的强硬作风,用了一年半时间,硬是砸掉了赣州城东西两岸上百家赌场。有人讥笑他“苏联式粗暴”,有人拍手叫好。蒋介石收到河南豫湘督察的暗访电文后,批示只有三个字:“可嘉也。” 值得一提的是,赣南治理并非一帆风顺。地方武装暗地威胁,外加日军铆足劲进逼华中,让蒋经国一度骑虎难下。《江西日报》曾刊登一则小豆腐块消息:“新任行政督察专员蒋经国,夜访赣州东门贫民区。”那晚他穿布鞋、点油灯,查清一个鸦片窝点与官廨暗通款曲的证据。第二天凌晨,他把几名保安团军官直接押到行营。处理如此激烈,惹得南京自家人都替他捏汗,但蒋介石没有插手。父子之间原先横亘的那道裂痕,慢慢被一封封“赣南月报”填平:经国写,介石批,批完再写,往复循环。 时间走到1939年春,国民党内部议论“蒋家王朝”的声音渐响。陈布雷私下提醒蒋介石:“经国要摆脱红色影子,最好让他走向现代管理与基层建设,而非单纯肃贪。”蒋介石采纳建议,把江西新政试点升级为“东南行署”,并让蒋经国兼训政学院队列长。表面看是一块肥差,其实是一次考验:能不能把大学校、地方行政和军政三套班子揉在一起,还不闹乱子? 蒋经国在学院操场上对学生说过一句颇有意思的话:“我在苏联端过铁锤,在故乡拿过毛笔,两头都要坚持才活得像个人。”他刻意淡化十二年前那些“反对父亲”的文字,却没彻底抹去苏联带给他的社会观念。例如,他在东南行署推行“义务工半日制”,倡导官员亲自参与道路修复;又如,他几次给父亲写信,主张把江西铁路交给国防部统一调度,“不然打日本就是空话”。这些建议,有的被采纳,有的被搁置,但在抗战焦土中,显示出蒋经国与蒋介石既对立又互补的微妙关系。 不得不说,父子和解并非单向让步。蒋介石也反思过自己的强硬。1938年冬,他翻阅经国寄来的家书,批注一行小楷:“人非圣贤,过而能改,善莫大焉。”