为什么有些夫妻越来越爱,有些却成怨偶?心理学家:关键在“价值观一致”

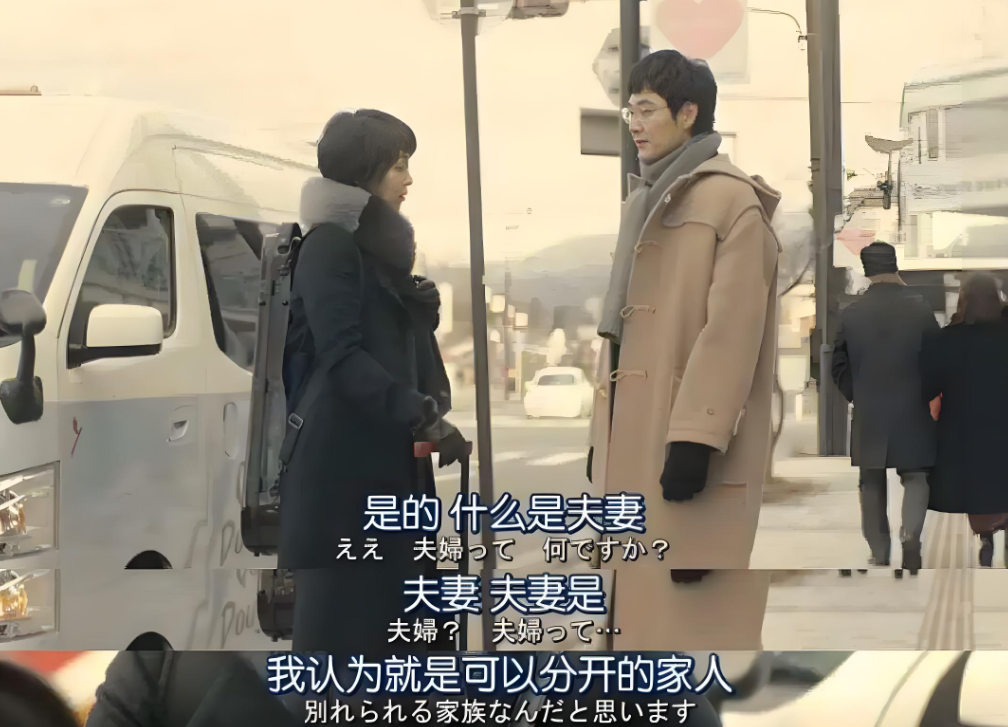

婚姻的结局,经常呈现出两种截然不同的结局,有些夫妻携手多年,爱意不减反增,外人都能从他们看向彼此的目光里瞧见深深的感情;

而另一些夫妻,却随着时间的推移逐渐疏远,连耐心也消磨殆尽,最后变成了相对无言甚至互相怨恨的怨偶。

面对这种情况,心理学家揭示了婚姻中的关键:夫妻关系的质量,很大程度上取决于双方深层价值观是否一致。

价值观是我们对于生活意义的理解,关乎我们珍视什么、追求什么、认为什么更重要。

它包含着很多维度,例如对金钱的态度是节俭还是享乐,对家庭角色的期望是传统分工还是共同承担抑或新式模式;

是否重视个人成长和事业发展,休闲娱乐和社交生活的偏好是什么,以及对普遍道德伦理的基本定义。

这些深层面的信念,构成了我们每个人行为选择的依据,是推动并指引一个人采取决定和行动的原则与标准。

当夫妻在这些领域存在明显的差异,婚姻生活会频繁爆发剧烈的冲突;

表面上看两个人吵架的内容是家务的琐事,在吵孩子的教育方式,为金钱开销争执,为新年回谁家过节闹矛盾。

美国心理学家莱昂·费斯廷格提出“认知失调理论”:

个体在同一时间持有两种或多种在心理上不一致的认知时所体验到的不适感或心理紧张状态。

因为夫妻已经是很亲密的关系,对方的意见已经能影响自身对于事件的判断;

当从一方那里接收到的新信息与个体原有的信念系统不相容时,认知失调就会产生。

争吵的背后其实是底层价值观的碰撞,每一次的不一致都在一定程度上挑战着彼此内心的信念系统;

不一致带来的认知失调会持续地造成心理不适和精神消耗。

冲突的累积,也将摧毁亲密关系基础的信任感和安全感;

一方感到自己的核心价值被反反复复否定或忽视时,内心会开始启动保护自己的心理防御机制;

理解和沟通的缺失滋生了负面的情绪,长此以往可能陷入“情感冻结”的状态;

双方的情感交流逐渐减少甚至停止,不再分享彼此的想法、感受和生活,也不再关心对方的情感需求;

仿佛情感被冻结在了某个时刻,关系变得冷漠、疏离。

夫妻之间从曾经的无话不谈、相互关心,到后来回到家各自玩手机、看电视,互不交流,对对方的事情不闻不问,这就是一种情感冻结的表现。

不再期待对方理解,也不再敞开心扉,婚姻就变成空壳。

广为人知的北大吴谢宇弑母案中,却少有人知道吴谢宇的原生家庭情况;

吴谢宇的妈妈谢天琴是一个对外人封闭且没有安全感的人,但她唯独肯对丈夫吴志坚展露自己深刻的情感;

哪怕丈夫出差外地,也选择不间断地写一封又一封的信表露自己的在意,可吴志坚通通回避了这些;

他在家里就是一个透明人的角色,哪怕跟女同事搞外遇也不愿意跟谢天琴深度沟通;

谢天琴到最后也放弃了,选择冻结了自己的情感,一家人虽然依然生活在一起,却像最熟悉的陌生人。

吴谢宇这才早早接替了父亲成为了母亲的“丈夫”,导致了后续一系列悲剧的发生。

价值上的契合,才是婚姻坚实的基础,两个人在生活目标、人生态度和是非判断等根本问题上方向一致,便自然形成了生活的同盟。

这种内心的共鸣带来了归属感,伴侣不仅仅是日常生活的伙伴,更是精神上的知己。

美国著名心理学家卡尔·罗杰斯提出了人本主义心理学理论中的重要概念“真实一致”,指的是:

个体的自我概念与实际经验的匹配程度。

自我概念是对自己的认知和评价,而实际经验是在现实生活中经历的事件和感受。

当二者一致时,个体会感到内在的和谐与平衡。

他强调真实一致是健康关系的核心,双方在彼此面前无需伪装,能够自然展现真实的价值观和想法;

这种理解和接纳才是能滋养关系的养料,价值观的共同选择是对彼此的确认,加固着情感的连接。

正向的情感流动使夫妻双方更愿意投入精力去包容对方的差异,感情在岁月中沉淀,愈加深刻。

价值观的契合并非是简单轻松缓和一劳永逸的,因为每个人的价值观不是固定不变的。

个体的价值感在成年后虽然变得相对稳定,但随着人生阅历的丰富和环境的变迁,个人状态的改变也连带着他的价值观发生调整;

所以婚姻里的双方还要具备动态适应的意愿。

当发现价值观变动时,要以开放的心态去理解对方的视角,尝试以各自的立场找到能够兼顾彼此需求的点,甚至共同塑造新型融合的价值观。

这个过程需要高度的自我觉察以及愿意为关系付出的决心,需要清晰的认知和坦诚的沟通。

如果固守在僵化的思维中,认为是对方必须来迎合自己,拒绝审视自身观念的局限性,排斥反思,以为自己都没有问题,全是对方的责任。

这种封闭自恋的心态往往会加速关系的恶化,到最后就是成为相看两厌的怨偶。

婚姻不是为了找到一个跟自己一模一样的人,如果要求夫妻在所有观点上都一致,既不可能做到也没有必要这样做。

评论列表