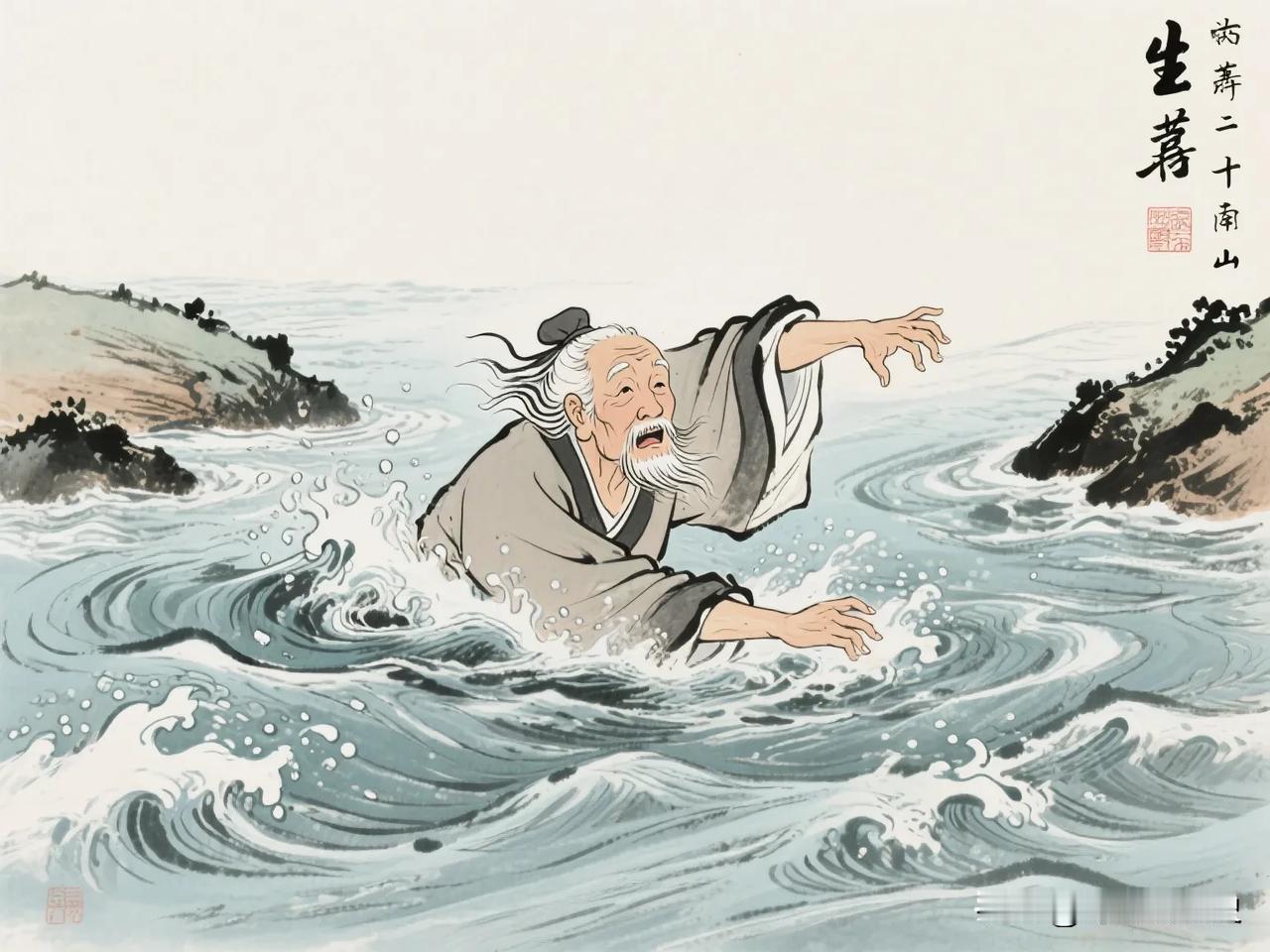

元朝至正初年,画家黄公望已是七十九岁老者。这日,他独自于富春江畔漫步,正凝神之际,背后忽有人大力猛然推他,老人猝不及防,一个踉跄,便直直跌入那滔滔江水之中。 推他者何人?原来黄公望早年曾于宦海浮沉,后虽寄情山水,然尘世恩怨难断。彼时觊觎他者,正是当年结怨之人,见其独行江边,陡生歹念。江水寒凉刺骨,汹涌异常。幸而黄公望虽年高,筋骨尚健,早年亦历经风波,水性犹存。他在水中竭力挣扎,终于攀住江岸岩石,挣扎出水,浑身湿透,寒气透骨。虽侥幸脱险,然此番寒江浸骨,终究令其元气大伤。 黄公望本名陆坚,幼时父母早亡,被寓居常熟的浙江永嘉黄氏收为继子,遂改姓黄,名公望,字子久。其一生亦非坦途。年轻时曾为小吏,后受累入狱,仕途断绝,方绝意功名。出狱后,他寄身道门,云游四方,更拜在大画家赵孟頫门下,潜心学画。其性情本就旷达超逸,经此一番生死跌宕,更添一层苍凉沉郁。江畔归来,老人病了一场,身体虚弱了许多,再难支撑长年跋涉于名山大川之间了。 待病体稍愈,黄公望遂决意长居富春江畔。他深知自己年事已高,精力已不如前,更兼此次寒水侵骨,再难远行。所幸富春山水,本是他魂牵梦萦之地,山峦起伏,江流宛转,草木葱茏,四时朝暮,气象万千。他索性在富春江畔结庐而居,日日坐看云起云落,细察草木枯荣,静听江流低语。这看似被迫的驻足,反而使他得以长久浸润于富春山水最细微的呼吸吐纳之中。 他常整日静坐于江边山岩之上,有时从晨光熹微直至暮色四合。他观察着江水的不同时辰的光影流转,春日的烟波浩渺,夏日的苍翠欲滴,秋日的明净高远,冬日的萧疏清寒。他早已将胸中的沟壑与眼前的山水融会贯通,富春江的魂魄,已然沉淀于其心中,酝酿着一次喷薄而出的契机。 至正七年(1347年),黄公望八十岁高龄,自觉精神尚可,遂于富春山居寓所郑重地铺开纸卷,研墨提笔。他并非要描绘某一处具体峰峦、某一段江流,而是要倾泻出这数年间魂魄与之日夜交融的整个富春山水——那山水的骨骼、血脉、呼吸与神韵。墨线在他笔下如龙蛇般游走,勾勒出山峦浑厚的轮廓;淡墨层层皴染,山石遂显其嶙峋坚质;或浓或淡的墨点,便化作漫山葱茏草木。他画得极慢,也极沉静,兴之所至便添上几笔,兴尽则停笔静思,或外出散步观景。如此悠悠岁月,画卷在时光中缓缓生长。 画卷之上,一江如带,两岸峰峦连绵无尽,境界开阔辽远。既有平沙浅滩之疏朗,亦有高峰峻岭之雄浑;近处林木屋舍历历可辨,远处山影则渐入虚无缥缈。笔法时而疏放率意,时而精谨入微,墨色浓淡枯润变化万千。他并非描摹实景,而是以胸中丘壑驾驭造化,将数年静观默察所得之山水魂魄、天地精神,尽数倾注于这长卷之上。这画,是天地山川与他八十载沧桑阅历、劫后余生之通透豁达的结晶。 画卷历时数载,直至至正十年(1350年)方告完成。黄公望在卷末题跋中感慨系之:“至正七年,仆归富春山居……兴之所至,不觉亹亹布置如许,逐旋填剳,阅三四载未得完备……” 他为此画取名《富春山居图》。此卷一出,震动画坛。后世董其昌观后惊叹:“此卷规摹董、巨,天真烂漫……是子久生平最得意笔。” 富春江那一推,令黄公望险些殒命于滔滔寒流之中,却也在无形中成就了其生命最后阶段的归止。他不得不停下脚步,从而得以让整个身心长久地沉潜于富春山水之间,最终孕育出这幅吞吐山川、照映千古的绝世之作。命运之翻覆,祸福之相倚,竟至于此!一跌之下,非但未曾终结一位老画师的生命,反而在寒水浸骨后,催生出了中国山水画史上一座巍然耸立的不朽巅峰——滔滔江水仿佛成了淬炼的熔炉,一次劫难反成了艺术生命升华的契机,这实在令人扼腕复又浩叹。黄公望画作 元代画家