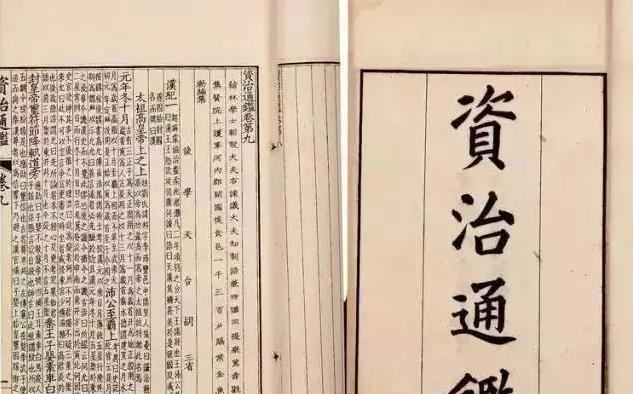

《资治通鉴》的黑色幽默:为什么历史上最聪明的人往往死得最惨? 聪明到巅峰的李斯,死得比狗还不如,张良、贾诩靠着“躺”保住一条命。 杨修死在一句“鸡肋”,苏秦张仪嘴皮子厉害,却死于利嘴招祸。 一本书记录了几百年的风云人物,看着像写政权兴替,其实暗藏着人性讽刺,一针见血:聪明人如果太把自己当回事,历史就会嘲笑他一辈子。 李斯当初什么人?千古第一丞相,凭借“三寸不烂之舌”忽悠秦王政实现大一统,制定郡县制、推行法家治国。 讲白了,他把秦帝国这架高压机器亲手调到最紧,毫无回旋余地。 聪明透顶,招式太满,结果反噬太狠。 他设计制度,又想躲在制度外安全落地。 扶持赵高搞密诏,联合胡亥篡立,还设计坑杀扶苏和蒙恬——一连串决策,环环套着圈。 表面上滴水不漏,背后却是坑挖得太深。杀人太多,权力攥太紧,不死才怪。 赵高是他提拔的,胡亥是他扶上的,他自以为老狐狸,结果被赵高一口咬死。 下狱、腰斩,死前他求一件事,不是脱罪,而是:“可否与犬子同行赴死?”结果是两人一同上刑场,李斯牵着儿子的手走向刑台。 这段写进《资治通鉴》时,史笔冷到极致,毫不留情。 聪明人怕死,怕得早早准备,但准备得太早,机关多了,自己也跳进去了。 那李斯聪明,贾诩也聪明,差别在哪?贾诩是聪明到了极限,却几乎从不发言。 他给董卓出计谋,帮李傕保性命,最后投奔曹操。但这一路下来,他几乎不主动谋划,一切都装糊涂。 天下大乱,他喝茶看戏;君王问计,他打哑谜说场面话。 曹操问:“若汉亡,我可代之乎?” 贾诩说:“时来则为之,时不来则止之。” 一个废话十足的答复,既不鼓动也不反对,曹操听了点头,但从不忌他。 贾诩一路升迁,却始终离权力核心一寸远。 他从不称病,也从不出头。连诸葛亮出师表那种掏心窝子的事,他从不干。 他只干一件事:保命。 乱世三十年,天下精英死了大半,贾诩活得最长,位至太尉,活到善终,封谥文和。没有闪亮的功绩,但尸体完整、头颅安然、棺材厚实。 聪明不出头,这是贾诩的生存法则。而那些才情高到发光的人,往往光芒四射的那一刻,就是暴毙之时。 杨修是典型。这人聪明得让人恼火。曹操写“鸡肋”,他就知道主公想撤军,私下安排退营准备。 别人还在琢磨字眼,他已收拾行李。聪明?当然。但这不是机敏,而是挑衅。 曹操不杀他,是面子。旁人不爽他,是习惯,当他出言顶撞到“权威”时,再聪明都没用。 他最终被杀,理由只有一个:太懂事。 古人说“聪明反被聪明误”,但杨修这叫“聪明明目张胆”。 本来一个文士,非要在人前当军师、幕后当心腹、朝堂当判官,没一个岗位是真分给他的,全是他“自任”。 曹操说的那句“汝自料聪明,败我计耳”,不是愤怒,而是给他盖棺定论。 他的死毫无仪式感,也没人在意,死后连冤也无人伸,只剩一段笑谈:“鸡肋”二字,葬送一命。 有才而不自知是福,有才而显摆,是灾。 这种灾,不是特例。看王莽就知道。 王莽一肚子仁义道德,一天二十四小时都在当“伪圣人”。大礼改制、王田制、五均六筦,政策漂亮,落地就乱。 他相信制度能驯服人性,结果人性反噬制度。 一边搞改制,一边灭百姓,天下根本听不懂他讲的那套,饿得揭竿而起。 他以“受命于天”自居,结果死于乱军之手,被劈成数块,首级悬城示众。 连尸体都不整,哪怕再有礼数都没人给你体面。 有头脑,不代表能掌控局势;有理想,不等于能落地成功。 聪明人死得惨,不光因为太聪明,而是太执着自己的聪明。 再看苏秦、张仪,那叫嘴皮子玩天下,合纵、连横,一张嘴能撑起六国外交。 一个人扯出两场大战,最后却死得毫无体面。 苏秦佩六国相印风光回乡,结果被人剁了。尸体身上数十创,六国相印全成废铜烂铁。 嘴上功夫再强,也顶不住一刀扎胸。 张仪好点儿,秦国待他极高,刚换君主,立马就失宠,后来病死洛阳,没入陵墓,也没写碑文。一生精明,结果尸骨无人问津。 他们以说服力换来权力,最终发现权力不稳定,说服力也没用。 真正决定命运的,不是聪明话术,而是有没有人愿意保你一命。 苏秦张仪算计了别人一辈子,到死都没算到自己没有“退路”。 这些故事,《资治通鉴》全写得干脆利落,没有情绪,却冷得像刀子。 读的人心里发毛,越聪明,越有成就的人,反而越快进坟墓,而那些看起来平庸、谨慎、善装傻的人,却笑到最后。 有人说:“聪明人太敏感,感知危险更早,所以容易惹祸。”这话有点道理,更真实的是,太聪明的人,往往高估了别人的宽容。 他们总以为天下人佩服他们,其实别人只想远离他们。 《资治通鉴》里没有一个“聪明人”死得安稳,几百年史书浓缩下来,就一句:聪明不能太张扬,命只能留给懂得收的。 参考资料: 司马光:《资治通鉴》,中华书局点校本,2002年版。