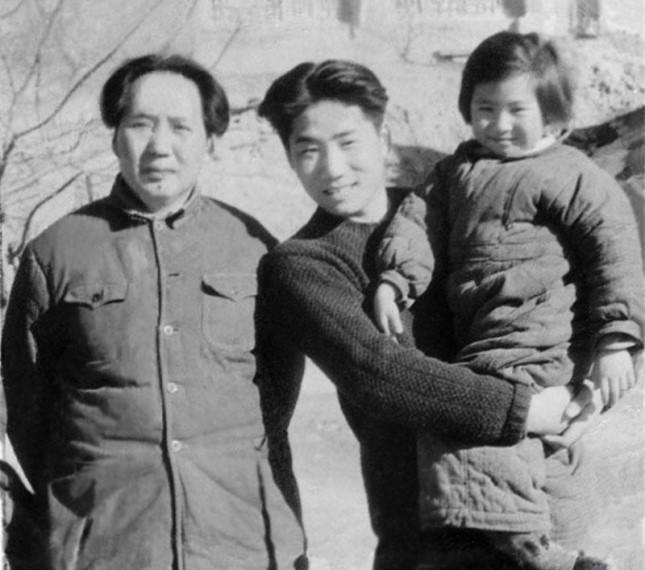

李讷影响毛主席工作被骂哭,周恩来关怀:小讷,你这是怎么了? “1949年春天,勤政殿门口──‘小爸爸,我的风筝断线啦!’”警卫员抬眼一看,喊话的正是六岁的李讷。几秒后,毛主席推门而出,先摸了摸女儿被风吹乱的头发,才回身向地图前的将领们说声抱歉。那一刻,作战会议和女儿的委屈同时摆在他面前,父亲与领袖的双重身份被现实撕扯得清清楚楚。 李讷出世于1940年延安的窑洞里,烽火与摇篮相伴。相比哥哥们早早被送进保育院,她几乎寸步不离父亲。有人说,这是毛主席年近半百才得的小女儿,天然会多几分溺爱;也有人说,战争年代缺的恰恰是温情,毛主席更需要一个柔软的笑脸来平衡无休止的电台和作战令。 延安的黄土坡上,李讷学会的第一句话不是“妈妈”,而是“爸爸散步去”。她小手只握住父亲一根手指,却能把周围紧张的气氛轻轻拉松。参谋们发现,当毛主席伏案太久陷入沉思时,只要把李讷塞进去,屋里立刻“放晴”。对这点,毛主席也心知肚明,他甚至在休息本上写过一句玩笑:“李讷,最佳催眠师。” 时间推到1946年,国共和谈破裂,战事陡紧。西柏坡的深夜里,灯光常亮通宵。李讷依旧会抱着风筝或泥人溜进办公室,奶声奶气一句“陪我玩”,让参谋们暗暗捏汗:这是在十来万大军的调度图上撒娇啊!最初毛主席还能分心陪几句,可当胜负只差一封电报时,他终于按耐不住。 那天夜里,屋外的虫鸣全被风吹散。李讷拉着父亲衣袖摇个不停,毛主席脱口而出:“别闹,出去!”语气之重,把一屋子人震得愣神。李讷的眸子先是困惑,随即涨满泪水,哭声毫无征兆地爆发。警卫员赶忙抱起她往外走,一时间军情图与孩子哭声交织,屋檐下格外刺耳。 碰巧周恩来看毛主席讨论作战粮秣。门口,他看见李讷抽噎,小脸上还有闪着泪光的尘土。周恩来蹲下身,轻声问:“小讷,这是哪根风筝线这么厉害?”一句调侃换来孩子的哽咽解释。周恩来拍拍她肩膀:“伯伯去帮你讨个说法。”随后迈进屋,先汇报战局,再顺势提醒:“主席,孩子刚刚被您吓坏,可别丢了咱的胜利果实啊。”毛主席放下铅笔,沉默几秒,点头道:“我去看看她。” 不到十分钟,他端着一小碗热豆浆来到走廊。李讷抱着碗边抹泪边喝,毛主席在旁耐心解释:“很多叔叔正在前线拼命,如果爸爸分神,一封电报慢了,可能就有人回不来了。”李讷吸了吸鼻子,点点头。她没再说“陪我玩”,却悄悄把风筝放在父亲案头。那天夜里,西柏坡风大,纸鸢轻轻晃动,像在无声提醒:思念可以延期,战斗不能延误。 自那之后,李讷似乎一夜长大。她学会在门口等红灯一样的暗号:只要父亲桌上摆着烟灰缸,她绝不踏进屋;烟灰缸被收起,才敢蹦跳过去。“我爸爸在想事时,背手走;想完事时,挽袖子。”多年后她回忆,语气里有自豪,也有理解。 毛主席与周恩来的默契,不只体现在指挥席,更在这种生活小节。1937年劳山险境、1945年重庆谈判、1949年香山防雷,那些惊心动魄的瞬间常被史书放大。而1973年8月的一次会议,却让人看见他们另一个维度。那年,十二大的筹备正紧,毛主席身体衰弱,他仍坚持出席。会后他想站起,却发现手臂根本使不上劲。掌声山呼海啸般持续,场面极可能变尴尬。周恩来立即举手示意:“毛主席提议,请各位代表先行。”毛主席接口:“你们先走,我随后就来。”人潮散去,他才在周恩来搀扶下缓缓起身。两人无言,却胜过千言。 进入1975年,周恩来躺在305医院的病床上,反复打听毛主席的起居;而在中南海,毛主席则要求每天汇报周恩来体温。两条病榻隔着数百米,却像拉起一根老旧电话线,嘶嘶作响,表达彼此挂念。1976年1月8日凌晨,电话线忽然断了。听到周恩来逝世的消息,毛主席先闭目,继而泪水顺着面颊滑落,滴在文件纸上,晕开墨迹。无旁白,无喟叹,但所有在场人都清楚,这位老人心口塌了一块。 同年9月9日,毛主席的生命也走到尽头。李讷与姐姐李敏、哥哥岸青佩带黑纱,站在怀仁堂西侧的小室里,神情木然。开灵车那天,北京城细雨霏霏,天安门广场上一排排解放军战士举枪致哀。李讷抬头,雨丝打在她的睫毛上,像回到延安那个骤雨夜,爸爸牵她回窑洞。 不久,毛主席纪念堂奠基。家属第一次进入瞻仰厅时,水晶棺里父亲的面容安详,仿佛沉睡。李讷静立数分钟,指尖轻触玻璃,谁也没打扰她。工作人员随后领他们去看遗物:青花瓷杯、油灯、那支陪伴三次长征的钢笔……李讷摸起旧钢笔,喃喃一句:“小爸爸,工作完了吧?”声音极轻,却让旁人鼻头酸涩。 1976年对李讷而言是双重巨变——长者相继辞世,自身也正处低谷。幸运的是,她没有被悲伤压垮。两年后,她与王景清携手,外人眼里平淡的婚礼,她却觉得珍贵:“我想过普通日子,这大概也是爸爸和周伯伯期待的。”此后几十年,她鲜少公开露面,偶尔陪同老战友参观纪念场馆,面对闪光灯,总会笑着摆手:“别拍我,多拍老物件。”