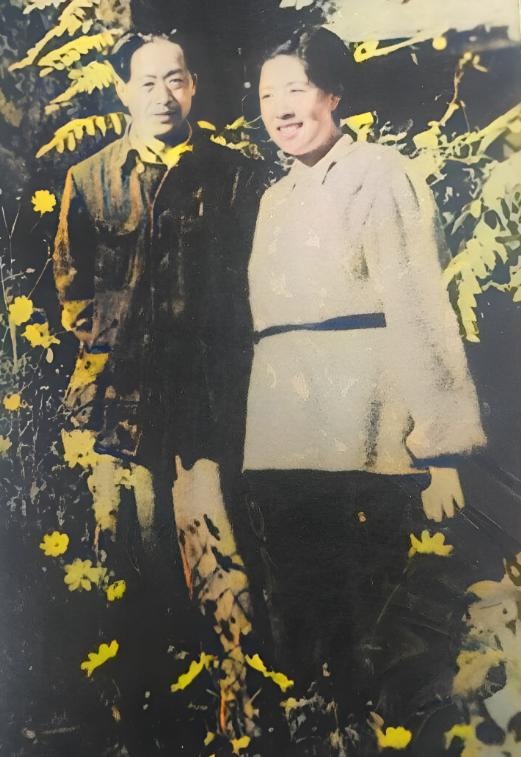

她和萧三被周恩来誉为“模范夫妻”,新中国成立前,她劝丈夫萧三与前妻复婚,丈夫晚年说:我不负华夏,唯负她。 1938年,21岁的蒋德良在湖南难童收容所工作,她毕业于海宁蚕业学校,专业知识扎实,通过萧三的妹妹,她了解到延安的情况,决定改名甘露,前往陕北。 甘露到达延安后进入女子大学学习,学校组织文艺演出时,她在舞台上表演节目。当时在延安的萧三是知名诗人,曾翻译《国际歌》中文版,两人在女大的活动中相识。 萧三经常请甘露帮助抄写诗稿,甘露工作认真,字迹工整,成为萧三重要的文稿整理助手。这期间两人接触较多,逐渐产生感情。 甘露后来得知萧三在苏联时曾经结婚,妻子叫叶华,还有孩子,了解这个情况后,甘露选择与萧三保持距离,她被分配到绥德工作,专门负责边区的蚕桑业发展。 在绥德期间,甘露建立了边区第一个规范的养蚕育种基地,她运用在蚕业学校学到的专业知识,改良当地蚕种,提高蚕茧产量,这项工作对边区经济建设起到积极作用。 萧三的第一次婚姻遇到困难,妻子叶华不适应延安的生活条件,带着孩子返回苏联,1943年,萧三与甘露在延安重新相遇,两人的感情重新燃起。 他们决定结婚时,条件十分简朴,没有华丽的婚礼,用一条羊毛毯做被子,在延安举办了简单的仪式,婚后甘露为萧三生育了两个儿子。 甘露继续协助萧三的文学创作工作,她不仅负责抄写整理稿件,还参与讨论创作内容。萧三的许多作品都有甘露的贡献,她成为丈夫创作的重要伙伴。 1949年,新中国成立后,萧三作为外交人员前往捷克斯洛伐克工作,在布拉格期间,他与前妻叶华重新取得联系。叶华此时在苏联的生活遇到困难。 中苏关系是新中国外交的重要组成部分,萧三面临复杂的个人选择:是维持与甘露的婚姻,还是考虑与前妻复合以体现中苏友好。 甘露了解情况后,主动提出与萧三离婚,她认为萧三与叶华复婚对中苏关系发展有积极意义。这个决定对甘露来说是痛苦的,但她选择了成全。 离婚时甘露只带走了结婚时用过的那条羊毛毯,这条毯子对她有特殊意义,承载着与萧三共同生活的回忆。她没有要求分割其他财产。 离婚后甘露进入中国文联工作,专门负责文艺工作的组织协调,她凭借多年来积累的文学素养和组织能力,在新的岗位上发挥作用。 萧三与叶华复婚后定居北京。但他们的第二次婚姻并不美满,两人性格差异较大,生活理念不同,萧三在晚年经常表达对甘露的愧疚之情。 甘露一直没有再婚,她把主要精力投入到工作中,参与了许多重要的文艺活动组织工作。同时她也关注蚕桑业发展,在相关领域继续发挥专业作用。 萧三晚年身体不好时,甘露曾经去看望过他,两人虽然离婚多年,但依然保持着朋友关系,萧三多次表示,自己的决定让甘露受了委屈。 2003年,甘露在北京去世,享年88岁,她的遗物中包括那条羊毛毯,这条毯子陪伴了她60年,甘露去世后,萧三的子女和她保持联系,延续了这份情谊。