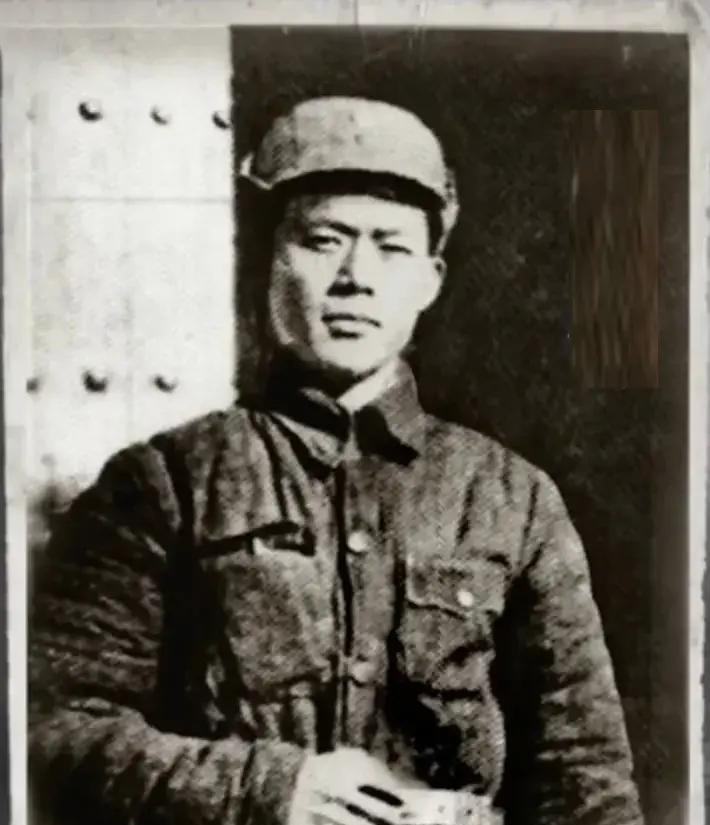

1980年6月6日,常向倒下了。在战术训练场,一场突发意外让他受了重伤,被紧急送医。抢救持续了三天三夜,他的生命却没能留住。6月9日,沈阳部队空军副司令员常仲连接到电话,被告知:儿子牺牲了,年仅27岁。 那不是演习,也不是战场。没有敌人,没有硝烟,只有模拟作战中的一次事故。常向身为空军基层指挥员,带兵组织训练,习惯冲在前面。那天的训练任务难度高、强度大,连续几轮战术动作之后,他突然瘫倒,脸色苍白,呼吸急促。医疗人员赶到时,他已意识模糊。 常向是军二代,从小在部队大院长大,耳濡目染中习惯了军人标准。进入部队后,他不是靠关系上位,而是硬打硬拼。从排长到连长,再到担任营战术教官,他没少吃苦。训练场上的地雷布置、丛林穿插,他样样冲第一。部队里人都说,这小伙子像极了他爹——硬、快、准,胆子大,敢扛活。 但再强的身体,也挡不住疲劳叠加。那天他连续带训十几个小时,口干舌燥却没停。任务即将完成,没想意外突然发生。一声闷响,他倒地不起,队伍瞬间乱了。有人猜是热射病,有人说是内伤复发。紧急转送部队医院,医生连夜抢救,父母得知消息时,人还在重症监护室。 病房外气压低得吓人。母亲靠在墙边不说话,父亲一夜没合眼。谁都知道,军人家庭习惯了别离、牺牲,可当事人变成自己儿子,一切都变了味。他不是普通士兵,是他们养大的孩子,是他们唯一的骄傲。过去几十年,常仲连经历过数次战役,送走过不少战友,从未动摇。可这一次,他站不稳了。 6月9日上午,医生宣布心跳停止。监护室里的灯还亮着,仪器还在响。但所有人都明白:结束了。常向,再也醒不过来了。 三天后,军方举行简短的告别仪式。那一幕成了军史上的经典画面。将军站在儿子遗体前,动作僵硬,脸上没表情。他妻子扶着棺木,眼神空洞,像失去了整个世界。镜头拍下他们告别的一刻,将军夫人的悲痛几乎要溢出画面,震得人心颤。 告别之后是安葬。常向被安置在烈士陵园。墓碑刻得不高,却稳稳立在那片安静的松林间。部队出动礼兵,三响军礼,旗帜缓缓覆盖棺盖。那一刻,母亲跪在地上哭出声来,父亲没有劝,只是低头站着。不是不痛,而是痛到无言。 这件事在军中引起震动。事故暴露的问题不仅仅是个别操作,而是全体系的漏洞。装备老化、救护预案缺位、急救设备不到位,这些问题平时不显,一旦出事,就是命换教训。 沈阳军区迅速行动,全面排查各部队战术训练环节。常仲连没有请假,没有调岗,继续坐镇指挥。他要求每个营连必须配备专职救护员,战术演练中全程监控生理参数,严禁超负荷施训。他说这不是命令,而是底线。 军区很快出台新规:任何训练计划必须配套安全演练,不达标一律不得执行。常向的名字出现在文件标题里,他的牺牲被明确写为“重大警示事件”。弟兄们知道,这不是形式,这是真事。 有人说常向命不好,才27岁,前途正旺;也有人说他“铁人命”,生在军人之家,死在军人阵地。但那些说法都太轻太虚,只有父母明白:他走得太早,留下的空洞太深。 母亲回老家一阵子,后来悄然返回部队生活区。院里小孩不敢吵闹,邻居见她低头也不打招呼。她不是不讲理,而是心碎了,不想听任何“节哀顺变”的客套。她曾是热心肠,现在成了最沉默的人。将军夫人,曾在大小场合上得体应对,如今一句话都不想说。 常仲连重新带队视察。他不再多讲话,手指常不自觉紧握。有人劝他歇歇,他摇头。他不是不想歇,是不敢停。只有工作能让他暂时忘记儿子倒下的那个画面。 时间过去几年,那张照片仍被部队传阅。每次战术演练前,总有人提到常向,总有人拿出那张照片讲安全操作。后来军区设置“常向奖章”,表彰训练中兼顾效率与安全的军官。他的事迹没被大张旗鼓宣扬,却融入制度,每个细节里都有他的影子。 常向的牺牲,不是孤例。可他留下的冲击足够深。部队不是机器,军人不是钢铁,哪怕是副司令的儿子,也可能一秒倒下。过去那种“不怕死、拼命练”的气氛,现在变成“不走形式、练得准”的共识。这是他带来的改变,用命换来的。 将军与夫人的告别,不只是个人悲剧,也是整个体系一次沉重的告别。他们告别的是过去的侥幸,是那些被忽视的安全死角。而留下的,是责任,是制度,是一条条因血换来的准则。 常向走了,可他没有离开。他的名字,他的故事,他父母站在他遗体前的那一刻,已经烙进了军史。 他不是挂在墙上的勋章,而是沉在每个训练环节里的一声提醒:别再让下一个孩子倒下。别再让另一个家庭重蹈覆辙。别让“牺牲”变成习惯。训练要严,更要稳。军魂是钢铁,也是血肉。常向就是血肉的证明。