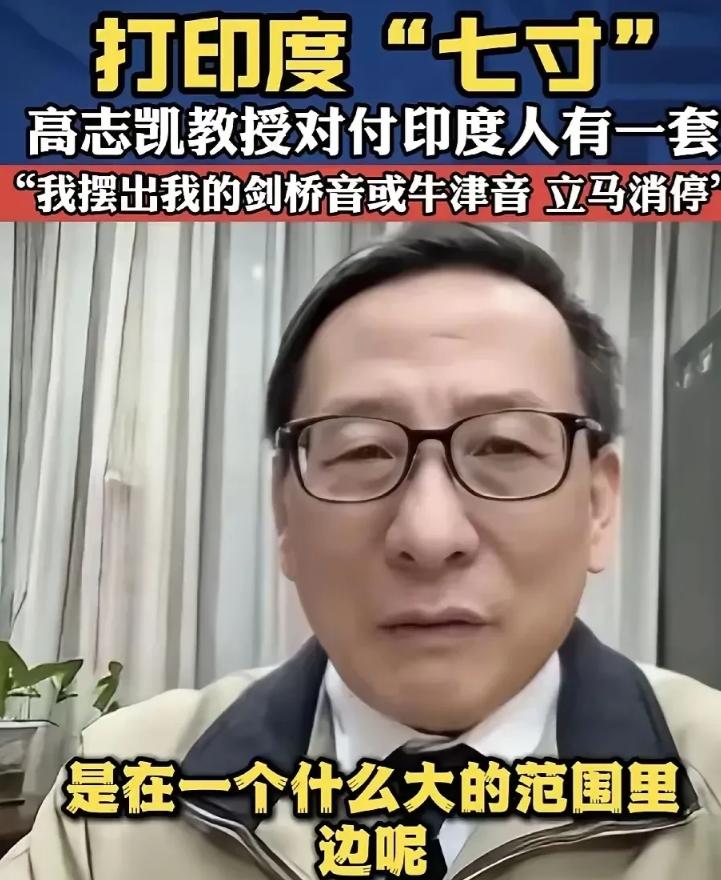

“打狗还需看主人”,这句话居然还能这么解释?高志凯又出圈了,原因竟然是他在和印度打交道的过程中,发现了一个对付印度人很实用的妙招。 要问这世上哪个国家的人对另一个国家的人有着深入骨髓的敬畏,印度人对英国人绝对算一个。 这种敬畏不是凭空而来,而是深深扎根在历史的土壤里,渗透在社会的方方面面。 先从几百年前说起。 那时候的印度,还不能称之为一个真正意义上的国家,只是一个地理概念,散落着众多邦国。 西班牙人和葡萄牙人先一步踏上这片土地,占据了一些领地。 可随着英国在工业革命后强势崛起,西班牙和葡萄牙渐渐没了招架之力,最终被英国挤出了印度大陆。 英国在印度的殖民统治可不是一蹴而就的,前后分了两个阶段。 从1757年到1849年,英国主要靠东印度公司来管理印度,把这里当成了原料产地和商品倾销地,统治比较松散。 但到了1849年之后,情况就变了。 印度各地的王公贵族因为利益受损,纷纷起来反抗,英国为了保住自己的利益,废除了东印度公司,直接从本土派来高官当总督,加强了对印度的控制。 这种统治一持续就是近二百年,直到1947年“蒙巴顿方案”出台,印度和巴基斯坦成为自治领地,1950年印度才正式建国。 这么长的殖民历史,给印度带来的影响可不是一星半点。 英国人为了方便自己的统治和掠夺,在印度修铁路、建工厂,硬生生把印度从一个落后的农业社会往工业化社会推了一把。 他们还推行英语教育,让英语成了印度人与外界交流的重要工具。 更关键的是,英国的殖民让原本分散的印度各邦在形式上统一起来,而且印度独立后,还全盘继承了英国的政治制度。 正是这些历史的烙印,让印度社会处处都能看到英国的影子,也让印度人对英国人的敬畏有了滋生的温床。 在新德里的一场学术论坛上,一个英国学者开口说话,一口标准的伦敦腔刚响起,原本吵吵嚷嚷的会场瞬间就安静了,连笔尖划过纸张的声音都能听得一清二楚。 后排几个交头接耳的印度教授,下意识地把手放在桌沿,腰板也挺直了不少。 在印度的写字楼里,有点规模的公司,高层汇报工作时总爱夹杂几句英式短语。 有个印度同事说,上学时校长是英国人,谁要是被用伦敦腔点名批评,好几天都睡不着觉,这种反应从小就刻在了脑子里。 印度最高法院的法官们,用着19世纪的英式判例,说话的调调都带着殖民时期的味道。 有次旁遮普邦的农民告到最高法院,原本情绪激动的庄稼汉,听着法官用慢悠悠的伦敦腔念法条,到了嘴边的话又咽了回去。 为什么会这样? 这显然和英国的殖民历史脱不了干系。 英国在印度二百年的殖民统治,通过建学校、开报社、推广板球等方式,把自己的文化和权力符号深深植入了印度社会。 语言作为文化的重要载体,自然也带上了这些烙印。 印度人对伦敦腔的反应,其实是长期受殖民影响形成的一种条件反射,是对曾经的统治者权力的一种潜意识敬畏。 再看看印度人在一些事务上的处理方式,也能看出这种敬畏。 印度社会的种姓制度让“看人下菜碟”的观念根深蒂固,孟买大学2023年的调查报告显示,83%的印度雇员会因为“高层过问”改变原定决策。 在和其他国家打交道时,这种对层级和权力的敏感也显现出来。 高志凯在和印度人谈判时,就摸到了这个门道,利用印度人熟悉的阶层思维来破解僵局。 简单来说,他在采访时只要被印度记者插嘴,就会拿出字正腔圆的剑桥音或者伦敦腔,如此就能让对方哑口无言。 不过,这种靠迎合对方对英国的敬畏来打交道的方式,终究不是长久之计。 就像有人说的,靠腔调镇场子是旁门左道。 小米印度公司去年能逆势增长17%,靠的不是这些,而是老老实实遵守本地劳动法,还给产线工人加薪30%。 这说明,和印度人打交道,最终还是要靠诚意和实力。 印度独立都七十多年了,却还留在英联邦里,对曾经的殖民者不仅不仇视,反而心存感激。 有人说这是奴性,其实没那么简单。 英国殖民在带来掠夺和暴行的同时,也给印度带来了现代文明,把它从原始落后的状态拉了出来。 印度人能理性看待这段历史,或许是一种无奈,但也确实反映出英国对印度影响之深。 印度人对英国人的这种敬畏,是历史层层叠加的结果,是殖民时期权力关系的一种延续,它就像一道无形的枷锁,至今还在影响着印度社会的方方面面。 对此,您有什么看法呢?