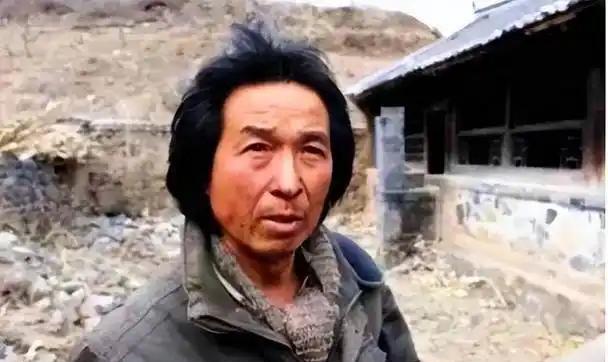

2000年,北大教授毅然辞职,带着校花妻子隐居山野,11年花光350万积蓄。不料7岁儿子的一句话,让他悔不当初。 (参考资料:洛阳网——洛阳籍北大教师王青松 遁入深山当隐士) 归隐十余年后,王青松主动联系了媒体,想要聊一聊关于自己的故事。王青松的经历堪称现代传奇,年轻时是万众瞩目的北大才子,后来又成为高校教授,结果突然抛弃一切,来到距离北京一百多公里的山里隐居,过起了田园牧歌的生活。 70年代的时候,王青松还在上高中,后来国家恢复高考,他抓住机会考上了北大,一时间成为了方圆百里的名人。后来他又继续攻读硕士学位,毕业后选择了留校,从此就在北京定居下来。 但离家求学的这些年,王青松心里一直有个疙瘩,他出生贫寒,是农家子弟,和土生土长的北京同学之间始终说不到一处。他的异乡人之感越发强烈,哪怕后来留校任教,他对故乡依然有着浓浓的眷恋,无法完全融进繁华的大都市,和快节奏的现代生活。 其实现代人心中多多少少都有返璞归真,追寻世外桃源的冲动,但能够抛开一切,付诸行动的人却凤毛麟角。为了缓解这个冲动,80年代末王青松选择了练习气功,从传统文化中寻找心灵家园。 后他就开班授徒,最多的时候学生达到了上万人,这个机遇让他实现了财富自由,但内心远离尘世的冲动依然在。妻子张梅也一样,两人志同道合,都是喜欢安静,性格简单的人。 1898年,夫妻俩最终决定离开北京,搬到香山居住。但这里毕竟是风景区,时常会碰到游客,几年后夫妻俩选择再次离开,搬到了现在这座山上。 王青松隐居的这座山,并不是什么名山大川,甚至连名字也没有。他们用在附近租了10几亩田地,因为当时还要上课,每次都要坐几个小时的车,来往非常麻烦。1998年张梅做了个重大决定——辞职。受妻子的影响,2年后王青松也离开了北大,一门心思打理自己的田地。 本来按照原计划,他是想回老家定居的,而且已经在那里搭建了自己的房子,连建筑用的青砖都是自己亲手烧制的。 他还在村子里开了几片地,因为只能寒暑假回来,就出钱请人种,还特意叮嘱不要打农药,全部以原生态的方式种植。但最后由于现实原因,他还是选择了现在这个隐居地。 记者虽然有心理准备,但见到这位传说中的现代隐士时还是有些意外,他的样子实在太邋遢了,和大街上蓬头垢面的流浪汉没什么区别。在一般人的想象中,隐居山林的都是世外高人,肯定是仙气飘飘,但事实上,像王青松这样接地气的打扮,才是隐士们最真实的样子。 王青松是地道的洛阳人,哪怕在北京住了多年,他的普通话中都带着浓浓的乡音。记者看到,他的手上全是茧子,指甲里也夹杂着一些泥土,看来农活是少不了的。 他告诉记者,之前他和妻子住在大山深处,别人要找他们非常困难,为了方便朋友见面,他才在交通相对方便的山脚租了现在这栋房子。 在这里,王青松完全回归了原始生活,自己养鱼,养牛,养羊,还整理出土地自己种植粮食。在院子的一角,放着一个大大的石磨,一家人每天的口粮都是从这里碾磨出来的。这项工作主要由妻子负责,这些年经她手磨出的粮食大约有3万斤。 儿子小宇这年已经7岁,活泼健壮得像一头小牛犊。很小的时候王青松就手把手教儿子放养,如今小宇已经是个非常熟练的小羊倌了。他非常热情地向记者展示了自己的绝技,听到夸奖,稚嫩的小脸上露出了得意的笑容。 女主人张梅的打扮也非常朴素,衣服上甚至还有布丁,与丈夫一样,她也曾在北大担任教职。看见记者到了,她也热情地迎了出来。 很显然,王青松一家完全抛弃了现代生活,反哺归真,被问及为何要大费周章地自耕自足,王青松面色严肃地说,现代的粮食都是农药泡大大,对身体伤害很大。 王青松的房子至今都没有电器,因为这里太偏,电线拉不过来,家里照明用的是一种太阳能灯,没电了就用蜡烛。屋子里几乎所有的日用品都是自己做的,筷子是秸秆,洗衣服用的是最传统的草木灰。 记者很好奇,为什么一直极力回避社会的王青松,现在却愿意在镜头前露脸了呢?原来一切都是为了孩子,现在孩子长大了,需要与社会接触。 加上这些年隐居几乎花光了积蓄,他也想把自己的经历写成书,挣一笔出版费补贴家用。但王青松表示,这些都是为了更好地隐居,小院需要足够的资金才能维持运行。