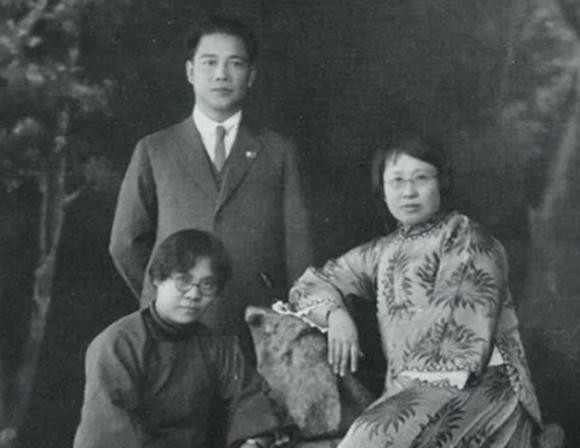

1949年,汪精卫的夫人陈璧君被关押在监狱,宋庆龄向毛主席求情,毛主席同意了释放,但需要陈璧君答应一个条件,但陈璧君听后立刻否决了:还不如待在监狱。 陈璧君1891年出生于广东新会,成长在马来西亚一个富裕的商人家庭。优渥的环境让她接受了扎实的中英文教育,从小就展现出过人的才智。她对民主和进步的思想格外着迷,青少年时期就埋头读相关书籍,脑子里装满了改变世界的念头。1910年,孙中山到马来西亚筹建同盟会,陈璧君抓住了机会,投身其中。她不仅积极组织活动,还展现了出色的领导力,很快就成了同盟会里最年轻的一员。 在同盟会期间,陈璧君通过阅读会刊,接触到一位笔名“精卫”的作者,文章犀利、观点深刻,让她佩服得五体投地。她心心念念想见见这位“精卫”,没想到机会很快就来了。汪精卫随孙中山到马来西亚演讲,陈璧君才知道他就是“精卫”。汪精卫的演讲激情四射,深深打动了她。她下定决心要追随汪精卫,甚至不远千里跑到日本,加入他的革命队伍。 汪精卫出身贫寒,早年父母双亡,靠兄长拉扯长大。但他硬是凭着努力,在革命圈子里闯出了名堂。陈璧君对他表达了好感,可汪精卫一心扑在革命上,礼貌地谢绝了。1910年,汪精卫策划刺杀摄政王,计划败露被抓进监狱。陈璧君不顾危险,多次探监,送钱送物,还给他精神上的鼓励。1911年武昌起义后,清政府迫于压力放了汪精卫,两人顺势在上海结了婚。共同的理想和患难与共的经历,让他们的感情格外深厚。 汪精卫一度是孙中山的接班人,风头无两。可到了1920年代,他跟蒋介石的权力斗争中渐渐落了下风。陈璧君这时候站了出来,她对权力的渴望越来越明显,成了汪精卫政治决策背后的一股重要力量。1937年卢沟桥事变,日本全面侵华,汪精卫跟蒋介石的矛盾彻底爆发。他一方面还想着革命的初心,另一方面又被权力诱惑,内心纠结得不行。陈璧君可没这么多犹豫,她主动跟日本特务搭上线,游说汪精卫跟日本人合作。 1940年,汪精卫在南京成立伪国民政府,公开打出“反共睦邻”的旗号,彻底站到了民族的对立面。陈璧君顺理成章成了伪政府的“第一夫人”,在里面呼风唤雨。她把自己的亲戚安插到要害部门,牢牢抓住了权力。汪精卫1944年病死日本,陈璧君的靠山没了。1945年日本投降,她的好日子也到头了。军统很快在苏州把她抓了,押到江苏高等法院受审。面对汉奸的罪名,陈璧君死不认错,态度傲慢得让人咋舌。法院判了她无期徒刑,她也没半点悔意。 1949年上海解放,陈璧君被转到提篮桥监狱继续服刑。宋庆龄跟陈璧君早年有些交情,念在她曾为革命出过力,心一软就向毛泽东求情。毛泽东考虑再三,同意给她一条出路,但有个条件:她得公开认罪,向国家和人民表达悔意。这条件听起来简单,可对陈璧君来说,简直是晴天霹雳。她当场拒绝,态度强硬,说宁愿在监狱里待着,也不愿低头认错。 这个决定让人有点摸不着头脑。陈璧君为啥这么固执?她早年是个满腔热血的革命者,后来却为了权力跟汪精卫一起背叛了国家。到了1949年,她已经58岁,身体也不好,监狱生活艰苦,换谁都会想抓住这根救命稻草。可她偏不。有人说,她是觉得公开认罪等于否定了她一生的选择,面子上过不去。也有人觉得,她对汪精卫的“事业”还抱有幻想,不肯承认那是条绝路。不管咋样,她的拒绝让人看到了一种复杂的心态:既傲慢又执拗,既可怜又可恨。 监狱里虽然条件不好,但对陈璧君还算宽松。她可以看书、写字,狱方还考虑到她的身体,给了些基本的照顾。可她从没软过态度,对外界的劝说一概不理。她的选择,不仅是个人性格的体现,也跟她一生的经历脱不开干系。从马来西亚的富家小姐,到同盟会的革命先锋,再到伪政府的“第一夫人”,她的人生像过山车,起起伏伏,每一步都跟权力和信念纠缠在一起。1949年的这次抉择,算是她给自己画了个句号。 拒绝认罪后,陈璧君继续在提篮桥监狱服刑。1950年代,监狱管理越来越规范,她的日子倒也没太为难。狱方给她提供了报纸和书,还偶尔送点水果。她每天会自己活动活动身体,保持精神头。到了1950年代中期,她的健康开始走下坡路,心脏病和咳嗽找上了门。狱方安排了医生,可她对治疗不怎么配合,常常把药推到一边。 1959年,陈璧君因心脏病去世,终年68岁。临死前,她好像对狱方的人道待遇有点感触,但至死也没认过错。她的一生,起点高得让人羡慕,可结局却让人唏嘘。早年她为革命出生入死,后来却为了权力背叛国家,落得个汉奸的骂名。历史对她的评价毫不留情:一个才华横溢却误入歧途的女人。

![杜月笙如果来了,能站在哪里?[思考]](http://image.uczzd.cn/2132587354235060390.jpg?id=0)

ktongsoft

汉奸到死,果然是条好狗

tongda

也是个刚烈的女子!