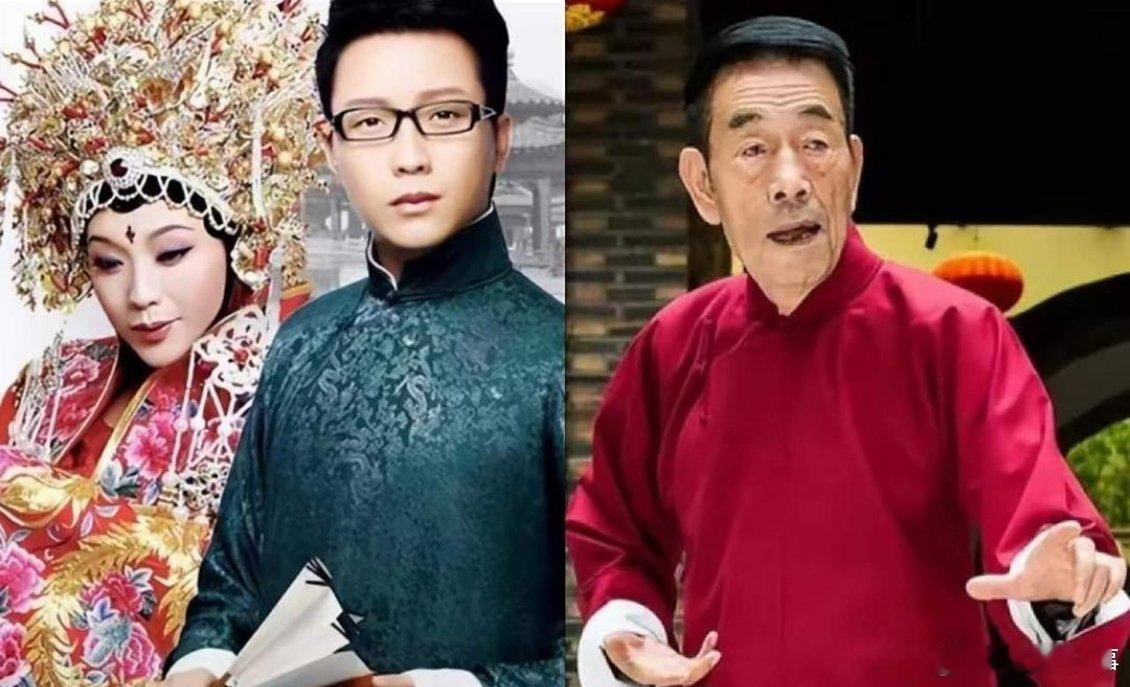

李玉刚说:“当年全世界都不认可我的表演,觉得我不男不女,只有一个男人看到我的不容易,愿意伸出双手扶我一把,可以说,没有他就没有我。

一、戏服里的冰碴子,砸在北漂的后台

2000年初的北京,冬夜的风裹着沙子。

李玉刚蹲在歌舞厅后台,手里攥着被扯破的水袖。刚才台上的起哄声还在耳朵里转——“人妖!”“滚下去!”,唾沫星子溅在脸上,凉得像冰。

他刚把戏服脱下来,绸缎料子上还留着汗味。有个跑场的歌手路过,瞥了眼他的戏服,嗤笑一声:“穿成这样,不挨骂才怪。”

李玉刚没吭声,把水袖往包里塞。布料摩擦的沙沙声,盖不住心里的酸。来北京三年,他总在这种场子跑,反串表演要么被哄下台,要么被当成玩笑,连调音师都懒得搭理他。

那天音响又出了问题,伴奏卡得像破锣。他对着调音台喊了两声,那人头都没抬,只顾着跟旁边的舞女说笑。李玉刚咬着牙唱完,下台时差点被电线绊倒,戏服的裙摆刮出个口子。

“刚子,下周那活儿被抢了。”经纪人打电话来,语气敷衍,“人家找了个唱通俗的,说你这风格太怪。”

李玉刚挂了电话,蹲在地上数地砖。三十五块,从后台门口数到化妆镜前。口袋里的饼早就凉透了,咬一口,干得剌嗓子。他想起老家的爹娘,当初说要出来唱戏,他们眼里的担忧,现在全变成了现实。

后台的灯忽明忽暗,照在他脸上,一半亮一半暗。他摸着戏服上绣的牡丹,针脚被磨得发亮,那是他攒了三个月工资做的,现在看着,像朵开败了的花。

二、休息室的暖壶,泡着半世纪的疼

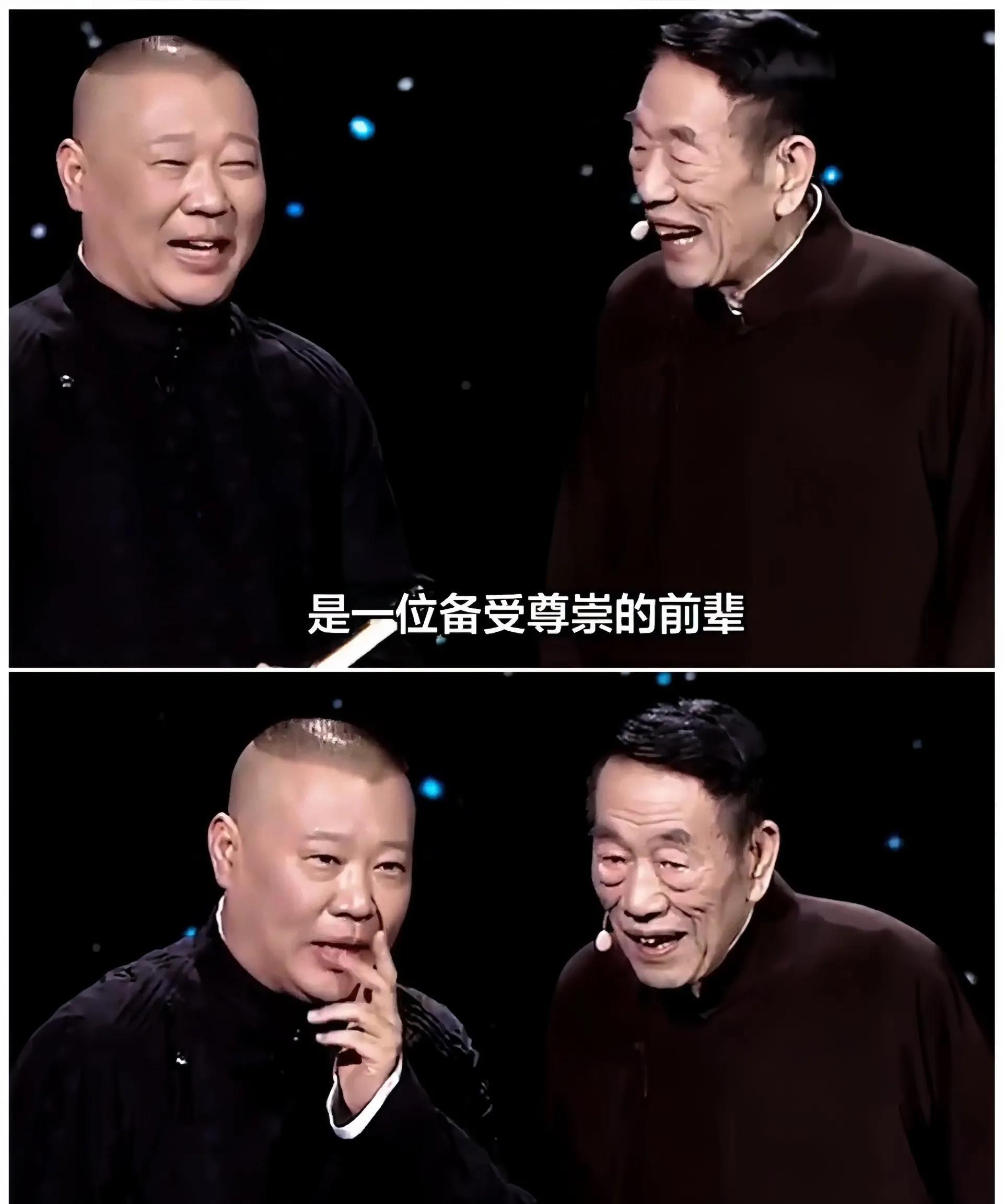

第一次见杨少华,是在天津的一个小剧场。

李玉刚刚被观众哄下来,脸上还带着巴掌印——有个醉汉嫌他“不男不女”,跳上台就扇了他一下。他捂着脸往后台走,撞见个穿中山装的老爷子,头发白了大半,眼睛却亮得很。

“孩子,疼不?”老爷子递过块热毛巾,毛巾上带着肥皂味,“我刚才在台下看了,你身段不错,就是底气差了点。”

这是杨少华,那会儿已经是相声界的前辈,常来小剧场溜达。他拉着李玉刚往自己的休息室走,门一推开,一股茶叶香扑面而来。

“坐,喝口茶。”杨少华给搪瓷缸子倒满热水,缸子上印的“劳动模范”都快磨没了,“我年轻时候也被人骂过,说我嘴笨,不适合说相声,上台腿都打哆嗦。”

李玉刚捧着热茶,手还是抖的。休息室不大,摆着张折叠床,墙上贴着手写的段子,字歪歪扭扭的,却透着股认真。

“您……您不觉得我怪吗?”他小声问,怕被嫌弃。

杨少华笑了,眼角的皱纹挤成朵花:“怪啥?唱戏的,能把活儿练好,让观众记住,就是本事。”他指着墙角的音响,“你那伴奏不对,我让我儿子杨议给你调调,他懂这个。”

杨议很快就来了,摆弄着调音台,嘴里嘟囔:“刚子哥这嗓子,得配个清亮的调子,别用那破锣似的伴奏。”

那天晚上,李玉刚在杨少华的休息室待了半宿。老爷子给他讲自己跑码头的日子,说有回在乡下演出,台下扔烂白菜,他捡起来擦了擦,接着说,“观众是上帝,也是孩子,得慢慢哄。”

后来李玉刚的演出又被抢了,杨少华听说了,拍着桌子要去找那人理论:“这叫什么事?欺负小辈!”

李玉刚拉住他,眼圈红了:“杨大爷,算了,这是我命。”

杨少华叹了口气,没再坚持,只是摸了摸他的头,手上的茧子蹭得他耳朵痒痒的:“行,你想自己扛就扛着,但记住,命硬不硬,得自己说了算。”

从那以后,杨少华总找李玉刚聊天,有时是在后台递个热馒头,有时是打电话说“我听了段新调子,适合你”,他讲的奋斗故事,比课本里的还实在,像给李玉刚心里点了盏灯。

三、天津的糖堆儿,裹着十年的甜

李玉刚火起来那天,第一时间给杨少华打了电话。

“大爷,我上春晚了!”他对着电话喊,声音抖得厉害,后台的掌声都快把听筒震破了。

电话那头沉默了几秒,然后传来杨少华的笑声,带着点哽咽:“好小子,我就知道你能行!”

从那以后,每次到天津演出,李玉刚再忙都要绕到杨少华家。拎着两串糖堆儿,是老爷子爱吃的,山楂裹着厚厚的糖霜,咬一口能粘住牙。

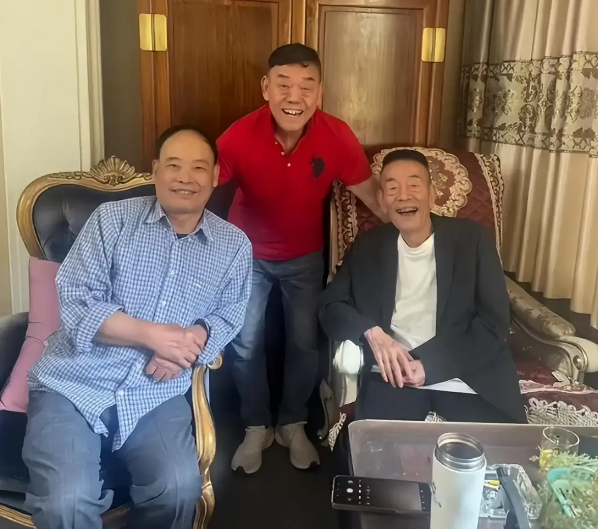

杨少华家在老胡同里,门是红漆的,掉了块漆皮,李玉刚闭着眼都能摸到。老爷子总坐在院子里的藤椅上,晒太阳,手里搓着核桃,见他来就喊:“快坐,刚沏的茶!”

“大爷,您尝尝这个,新开的店,糖霜厚。”李玉刚把糖堆儿递过去,看着老爷子眯着眼啃,糖渣掉在胡子上,像沾了层雪。

“还记得不?你刚北漂那会儿,连个像样的住处都没有。”杨少华放下糖堆儿,拿起桌上的相册,指着一张泛黄的照片,“这是我年轻时在小剧场后台,跟你现在多像,眼里有股劲儿。”

李玉刚凑过去看,照片上的杨少华穿着长衫,站在斑驳的墙前,眼神里的倔强,跟自己当年一模一样。

“后来我总琢磨,您当初为啥帮我?”有回李玉刚忍不住问,手里剥着橘子,把瓣儿递到老爷子手里。

杨少华没直接答,慢悠悠地说:“我年轻时候受人帮过,知道难的时候,有人搭把手多重要。你这孩子实诚,不耍滑,值得帮。”他拍了拍李玉刚的手,“现在好了,能自己立住了,我就放心了。”

院子里的石榴树开花了,红得像火。李玉刚听着老爷子讲相声界的老故事,说谁当年为了个段子熬了三宿,说谁在台下把观众逗笑了自己先哭了,阳光透过树叶洒下来,落在两人身上,暖融融的。

他知道,这不是简单的前辈提携,是两个在不同时代打拼的人,借着一杯茶、一串糖堆儿,把心里的劲儿传到了一块儿。

四、送别的长街,吹不散糖霜的香

杨少华走那天,天津下着小雨。

李玉刚正在外地录节目,接到电话时,手里的题词板“啪”地掉在地上。他没哭,只是盯着窗外的雨,发了半天愣,然后跟导演说:“对不起,我得走,有急事。”

推掉所有商业活动,订了最早的机票,飞到天津时,雨还没停。他穿着黑外套,站在送别的队伍里,手里攥着串糖堆儿,是按老爷子爱吃的样子买的,糖霜在雨里有点化了,粘在手上,甜甜的,又有点黏。

来的人很多,有相声界的同行,有街坊邻居,有人哭,有人叹气。李玉刚没说话,只是看着灵堂里的照片,老爷子笑得眯着眼,跟每次见他时一样。

他在朋友圈发了段话,没写啥华丽的词,就说:“大爷,一路走好,以后没人跟我抢糖堆儿了。”配图是两人在院子里的合影,石榴树的花落在藤椅上,像撒了把红星星。

出殡那天,李玉刚走在队伍前面,雨打在脸上,凉丝丝的。他想起第一次在后台见杨少华,老爷子递来的热毛巾;想起休息室里的热茶,缸子上的“劳动模范”;想起每次去天津,胡同里飘着的糖堆儿香。

这些碎片拼在一起,像件温暖的戏服,裹着他从寒冬走到春天。

有人问他,相差快五十岁,咋能处得这么亲?

李玉刚望着天津的老胡同,雨停了,阳光从云里钻出来,照在红漆门上的斑驳处。他想起杨少华说过的话:“人与人啊,不在岁数差多少,在心里能不能装着对方的难,记着对方的好。”

胡同口的糖堆儿摊又支起来了,山楂裹着糖霜,在阳光下亮晶晶的。李玉刚买了一串,咬了一口,甜得晃眼,像那年冬天,在休息室里喝的那杯热茶,暖得能化掉心里的冰碴子。

有些情谊,就像这糖堆儿,外面看着普通,咬下去才知道,甜早就裹在了心里,多少年都化不了。