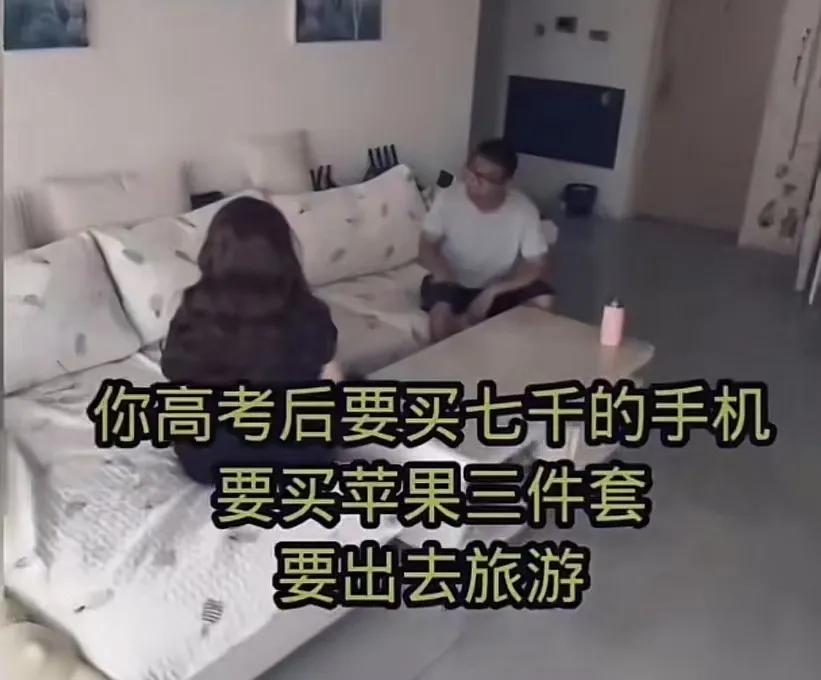

高考结束,一女孩见同学换新手机电脑、旅游,眼红不已。她向父亲索要7000多元买苹果手机三件套外加旅游。父亲答应买,但无法承受高价,7000元是他整月工资,劝说“够用就行”。却被女儿呛声:“不是苹果拿不出手!”更抱怨大学每月2000生活费太少。父亲拒绝后,女儿竟爆出狠话:“这点钱都不舍得花,当初干嘛生我?”父亲瞬间被戳痛心窝,含泪怒斥:“我不拿钱就有罪?不配生你?你喝十几块奶茶、做500块头发时,喊着脱离原生家庭,转头嫌父母亏欠你?!我俩供你读书缩衣节食,汗珠子掉地上挣的钱全给你!谁都能笑我们穷,就你不能!”网友力挺父亲:骂醒了! 据悉,小丽是个刚结束高考的考生,和同学们玩耍时,发现身边同学纷纷更换新款手机、购置电脑以及外出旅游,心生羡慕。基于此,她向父亲提出了一系列消费要求。 小丽要求父亲购买价值7000多元的高端手机,最好是苹果三件套,通常指苹果品牌的手机、电脑、平板电脑等核心产品。还要安排外出旅游。 父亲认为为即将上大学的女儿购买手机和电脑是“应该的”,对此类基本需求表示同意。但强烈反对小丽提出的高额消费要求。 父亲明确指出7000元约等于自己一个月的工资,认为手机和电脑“够用就可以”,不必追求品牌,否则是“浪费钱”。 小丽坚持己见,认为不是苹果的拿不出手,并进一步抱怨父亲计划在她上大学后每月只给2000元生活费太少。 在父亲拒绝其高价要求后,小丽指责父亲不好,这点钱都不舍得花,并说出了关键性刺激性言论:“当初为什么要生自己?”。 小丽的言论极大地激怒了父亲。 父亲情绪激动,才有了开头对女儿的痛斥。 那么,从法律角度说,这件事如何评价呢? 小丽认为苹果三件套、高价手机、旅游是刚需,关乎面子和社交融入。父亲则认为这是虚荣,是超出家庭经济能力的想要,实用即可。 《民法典》第1058条规定,夫妻双方平等享有对未成年子女抚养、教育和保护的权利,共同承担对未成年子女抚养、教育和保护的义务。 结合司法解释,抚养如以抚养费的标准,包括子女生活费、教育费、医疗费等费用,而具体数额则可以根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。 可见,小丽基本生活、教育等费用理应满足,但以实际需要为限。如小丽需要通讯工具和学习设备如手机、电脑等,这是需要。但将其限定为特定品牌、最新型号、全套配置以及非必需的旅游,则明显滑向了“想要”的范畴。 同时,父亲点明7000元是其月薪。要求父母用整月工资购买一部手机,这显然脱离了家庭经济情况。小丽的消费要求应当考虑父母的负担能力以及当地实际生活水平。 父亲主张“够用即可”并非吝啬,而是基于生活智慧和有限资源的合理分配。在资源有限时,优先满足核心功能通讯、学习而非品牌溢价,是更负责任的选择。 小丽认为2000元生活费太少,是否合理? 在法律上,父母有抚养教育未成年子女的义务,包括提供基本的生活、教育、医疗等条件。但这绝不意味着必须满足子女提出的所有物质要求,尤其是超出家庭经济能力、非必需的奢侈品或高消费。 2000元生活费是否太少?这没有绝对标准。它取决于城市消费水平、学校食堂价格、家庭收入等多种因素。父亲提出此标准,必然是基于家庭收支的考量。小丽在未了解家庭账本、未尝试规划自身开支的情况下,单方面指责“太少”,是缺乏依据和体谅的。 小丽“养不起别生”的言论,彻底否定了父母多年含辛茹苦的付出,父母的能力有限,不等于“不配”做父母。 小丽只看到父母“应该给”,却完全忽视了自己作为成年或准成年人的责任,理解家庭困境、合理规划消费、尝试经济独立。抚养是父母的责任,但体谅与感恩是子女的义务。 父亲控诉小丽“看不见”父母缩衣节食的艰辛。小丽则沉浸在对更高物质生活的渴望和攀比中,对父母的付出视为理所当然。 小丽能清晰看到同学的“三件套”和旅游,能精确计算自己想要的商品价格,却对父母日常的节俭、为供其读书做出的牺牲视而不见。这种“失明”源于长期被满足的习惯和缺乏对生活重担的切身体验。 父亲列举小丽“十多块钱奶茶”、“500块做头发”的高消费,与其抱怨生活费“少”形成尖锐对比。这说明她并非没有消费能力,而是将资源优先用于个人享受,却要求父母压缩基本生活来满足其更高的物质欲望。这进一步削弱了她抱怨的正当性。 冲突的爆发反映出家庭中可能缺乏有效的、关于金钱来之不易和感恩付出的沟通。父母可能默默付出,却未让孩子真切理解代价,导致孩子将一切视为应得。 父亲反问“你想过毕业能挣多少?”,点出了另一个关键:小丽对未来的收入预期可能过于乐观或不切实际,尚未体会到独立谋生的艰辛,因此难以共情父母当下的经济压力。 对此,大家怎么看呢?