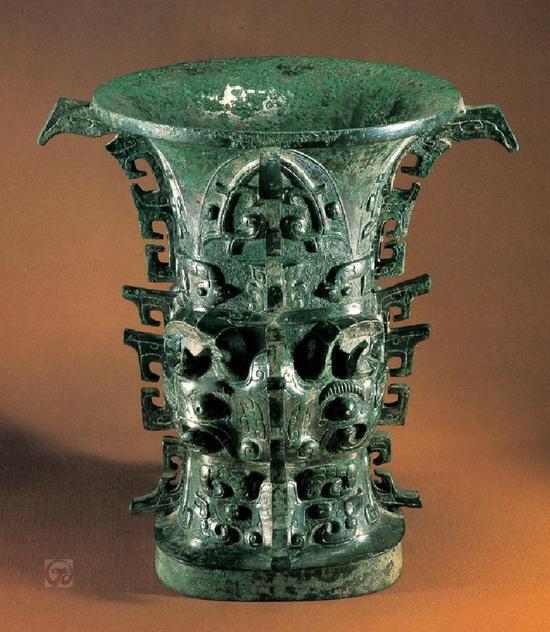

1975年,一顶铜樽正要被送往日本展览,装箱前,专家马承源出于热爱,伸手在内部摸了一下,谁知,竟然有了意外发现,而这个发现竟然让无人问津的铜尊一下子变成国宝级文物...... 1963年的夏天,陕西宝鸡县遭遇了罕见的持续暴雨。雨水冲刷着黄土高原的沟壑,村民陈堆家屋后的土崖在连日的雨水浸泡下不断坍塌。 这个看似普通的自然灾害,却意外揭开了一件国宝级文物的传奇故事。 那是一个闷热的午后,雨终于停了。陈堆扛着铁锹来到屋后,准备清理被雨水冲下来的泥土。 他一边擦着额头的汗水,一边用力铲着松软的泥土。突然,铁锹碰到了什么硬物,发出"铛"的一声脆响。陈堆好奇地蹲下身,用手拨开泥土,一件造型奇特的青铜器渐渐显露出来。 这件铜器高约40厘米,口部宽大,器身布满了精美的饕餮纹饰。在阳光的照射下,铜器表面的铜绿泛着幽幽的光泽。 陈堆试着搬动它,却因为低估了重量差点摔倒。这个朴实的农民从未见过如此精美的器物,但他直觉这应该是个值钱的古董。 不识货的陈堆把这件铜器搬回家后,想用它来装粮食。但很快他就发现了问题:这个铜器既沉重又不实用。 没有合适的盖子,粮食经常被老鼠偷吃或被灰尘弄脏。更麻烦的是,铜器太重,每次取粮食都很费劲。几个月后,陈堆终于失去了耐心,以30元的价格把它卖给了村里的废品收购站。 命运的转折出现在宝鸡博物馆的一次例行巡查中。当时,博物馆的工作人员正在全县范围内搜寻可能流落在民间的文物。 当他们来到这个废品收购站时,一眼就认出了那件铜器上精美的饕餮纹饰。凭借专业眼光,他们判断这极可能是件珍贵的青铜器,立即用30元将其赎回。 就这样这件后来被称为"饕餮铜尊"的文物成为了宝鸡博物馆的第一件青铜器藏品。但在当时,它的真正价值还远未被完全认识。铜尊在博物馆的库房里静静躺了12年,直到1975年才迎来命运的转机。 那年国家文物局正在筹备一批珍贵文物赴日本展览。来自全国各地的文物专家齐聚北京,对参展文物进行最后的鉴定和检查。 上海博物馆的著名青铜器专家马承源在检查宝鸡博物馆送展的这件铜尊时,产生了浓厚的兴趣。 马承源发现,这件铜尊造型庄重大气,纹饰精美繁复,完全符合西周早期青铜器的特征。但奇怪的是,如此重要的礼器竟然没有铭文,这很不符合当时的礼制传统。 凭借数十年的考古经验,马承源坚信其中必有蹊跷。他先是拿着放大镜仔细检查铜尊外壁的每一寸纹饰,却一无所获。 不甘心的马承源突然想到:会不会铭文刻在内壁?于是他小心翼翼地伸手在铜尊内壁摸索。 当手指触到底部时,他隐约感觉到了一些凹凸不平的刻痕。为了确认,他又请来几位同事一起触摸,大家都认同内壁底部确实有刻字。 经过专业人员的精心清洗,铜尊底部的铭文终于重见天日。当拓片被完整呈现时,在场的专家们都激动不已。铭文记载了周成王对何氏宗族的赏赐,其中"余其宅兹中国"六个字,成为迄今发现最早记载"中国"一词的实物证据。 这一发现不仅确认了铜尊制作于西周成王时期(约公元前1042年),更将"中国"这个称谓的历史提前了近三千年。 这一重大发现让铜尊身价倍增,被正式命名为"何尊"。专家们研究发现,何尊不仅是一件精美的青铜器,更是研究中国古代历史的重要实物资料。 它的造型、纹饰和铭文,都代表了西周早期青铜器制作的最高水平。更重要的是,铭文中关于"中国"的记载,为研究中华民族的形成和发展提供了珍贵的一手资料。 1982年,何尊作为中国文物精华的代表之一,赴美国参加"中国历代艺术珍品展"。美方为其投保高达3亿元人民币,足见其珍贵程度。展览期间,何尊成为最受瞩目的展品之一,每天都有数以万计的观众排队参观。 如今何尊已被列入国家文物局颁布的《禁止出境展览文物目录》,成为当之无愧的镇国之宝。它静静地陈列在宝鸡青铜器博物院的展厅里,向世人诉说着三千年前的故事。 从险些被当成废铜卖掉,到成为举世瞩目的国宝,何尊的传奇经历令人感慨万千。它见证了中华文明的源远流长,也提醒我们要珍惜和保护历史文化遗产。每当人们站在何尊前,仿佛能穿越时空,感受到那个遥远时代的辉煌与荣光。 何尊的故事还在继续。2013年,国家文物局将其列入《第三批禁止出境展览文物目录》,进一步确认了其不可替代的历史价值和艺术价值。这件历经沧桑的青铜器,将继续守护着中华文明的记忆,向未来讲述着古老而永恒的中国故事。 信息来源:央视网——尊内藏乾坤 “心中”有“中国”