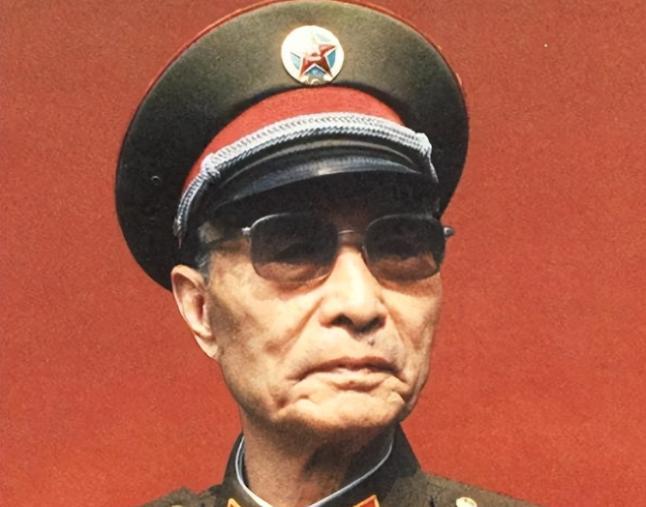

1964年,张爱萍将军到酒泉某基地去视察,突然,他看到有10多名背着斜挎包的战士站在不远处,随后张将军上前搭话,战士们说完几句话后,他顿时火冒三丈! 1964年7月,酒泉基地的气温突破了40度,张爱萍将军在视察途中,意外撞见了一幕让他终生难忘的场景。 十几个战士笔直地站在食堂门外,背着鼓鼓囊囊的挎包,像是在等什么重要的事情。这些孩子从凌晨3点就开始徒步,穿越几十公里的戈壁滩来到这里。 他们的任务很简单,为各自哨所采购生活用品。可服务社的货架早就空了,连最基本的肥皂都买不到。战士们只能失望地准备返回,继续啃那些冻得梆硬的馒头。 张爱萍走近时,发现这些年轻人的胶鞋底已经被石头磨穿,脚趾露在外面结着血痂。他们挎包里装着的“口粮”,敲在搪瓷缸上发出梆梆的响声。 有个战士悄悄拿出半块发霉的压缩饼干,说要省下来寄给家里的妹妹。这个细节彻底激怒了这位从战火中走出的老将军。 “把基地司令给我叫来,”张爱萍当场发了火,等司令员气喘吁吁跑来时,将军正把搪瓷缸里的热水浇在馒头碎上,质问道:“你在战场上都能搞到粮食,现在就让娃娃们吃这个?” 司令员解释说,为了保障“两弹”研制工作,基地实行科研优先政策,连他的吉普车都拆了零件去运导弹部件。后勤确实捉襟见肘。 张爱萍听完更火了:“党委会议不开了,摆桌子让战士们先吃饭”,他指着仓库主任说:“账本上的罐头能当饭吃吗”? 不到半小时,炊事班就端出了现擀的面条,那些原本准备饿着肚子走几十公里回哨所的战士们,第一次在基地吃上了热腾腾的饭菜。 这场“馒头风波”产生的影响远超想象,三天后,基地就组建了6支流动服务队,专门给各个哨所送生活用品。老兵马志明回忆说,他们赶着骆驼,把青菜、肥皂送到每个角落。 更重要的是,张爱萍亲自制定了“三同”制度:科研人员与保障人员必须同伙食标准、同居住条件、同医疗保障。这个看似简单的规定,却体现了一个深刻的道理。 两个月后的10月16日,罗布泊上空升起了蘑菇云,张爱萍在电话里向周总理汇报这个激动人心的消息时,两个老革命家都哭了。 这种精神一直传承到今天,2021年神舟十二号发射前,总指挥长依然排在队伍最后打饭,餐盘里的菜和年轻技术员完全一样。食堂墙上还挂着1964年定下的老规矩:“任何情况下,基层伙食标准不得低于机关”。 从那些冻硬的馒头到现在的航天餐,从徒步几十公里采购到智能化后勤保障,酒泉基地见证了中国航天事业最珍贵的传统。 当年那些啃馒头的年轻战士,和实验室里的科学家一样,都是让中国人挺起脊梁的功臣。他们用最朴素的坚持,托举起了最尖端的梦想。 张爱萍后来在回忆中写道:“再尖端的科技,也要靠有温度的人来实现。”这句话至今还深深印在每一个航天人的心里。 那个炎热的7月午后,服务社门前那片不起眼的树荫,竟然成了中国航天精神的起点。一个简单的馒头,连接起了普通战士与伟大事业之间最真挚的情感纽带。 这就是中国航天的底色,不是冰冷的技术和数据,而是无数个有血有肉的人,在艰苦岁月里相互温暖、共同奋斗的故事。 【信源】张爱萍上将为何事自己给自己下口令罚站10分钟